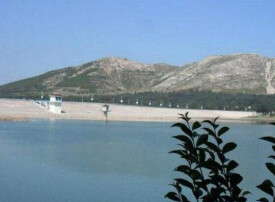

西葦水庫

1960年山東大沙河建成的水庫

西葦水庫,位於白馬河支流大沙河上,是一座以防洪、灌溉為主,兼顧發電及漁副業生產的大(2)型水庫。年平均淤積量12.10萬立方米(1979年測算)。水庫灌區設計灌溉面積7.7萬畝,有效灌溉面積1520公頃。年平均發電量4.3萬千瓦時。

古籍記載,水庫基址原為鄒城東、北、南山丘溪水彙集之地。群眾稱之為溪湖。“九龍山南麓有溪湖,溪湖廣三里”,西流入大沙河。1959年10月4日開工興建,1960年6月底基本完成,水壩建在水庫西部和北部。

水庫工程於1959年10月開工,1960年6月竣工。投入運用后,共進行了41項維修加固工程。較大的有主壩背水面砌石護坡,建放水洞檢修閘門,處理東副壩裂縫。至1985年,共完成土方248萬立方米,石方11萬立方米,累計國家投資755萬元。

水庫主壩、副壩均為粘土心牆砂殼壩和均質土壩構成,主壩長1100米,其中粘土心牆砂殼壩長350米,均質壩長750米,最大壩高22米,頂寬6米。副壩長4910米,有南、北、東三部分,最大壩高11.8米,頂寬5米,僅南壩有80米粘土心牆砂殼壩,其餘為均質壩。開敞式溢洪道,最大泄量542立方米每秒。輸水洞兩座,西輸水洞最大流量11.80立方米每秒,洞后建水電站一座,裝機2台250千瓦,北輸水洞最大流量9.30立方米每秒。

水庫防洪能力為千年一遇。年平均淤積量12.10萬立方米(1979年測算)。水庫灌區設計灌溉面積7.7萬畝,有效灌溉面積2.3萬畝。年平均發電量4.3萬千瓦時。

水庫樞紐工程由大壩、溢洪道、輸水洞組成。主壩位於水庫西部,壩型為黏土心牆砂殼壩,全長1100米,最大壩高22.30米,壩頂寬6米。副壩有南副壩、北副壩、東副壩,南副壩在主壩南延至山崗,北副壩在主壩北,東副壩接北副壩,為水庫北大堤,三座副壩共長4910米。溢洪道位於南副壩盡頭,開敞式,凈寬48米,最大泄洪量542立方米每秒。輸水洞有西、東二洞,均為廊道式混凝土壓力管。西放水洞位於主壩北端,直徑1.34米,流量11.8立方米每秒,通向大沙河南北岸及城郊。東放水洞,直徑1.2米,流量9.3立方米每秒,通過東風乾渠通向水庫北岸農田。洞后建水電站一座,裝機2台250千瓦。

2002年,西葦水庫經除險加固后,已能有效控制洪水,如遇千年一遇大洪水,大沙河流量將由1670立方米每秒,消減至376立方米每秒,對減輕下游洪澇災害,確保京滬鐵路、鄒縣電廠、兗州煤礦及人民生命財產的安全,起到極為重要的作用。西葦水庫攔蓄的優質水資源,為城鄉人民生活及農業灌溉用水提供了重要水資源。