佛樓鎮

四川省巴中市平昌縣下轄鎮

佛樓鎮形如一巨掌,鑲嵌於平昌縣西南部,位於東經106°56′至107°1′,北緯21°15′至31°20′之間。幅員面積44平方公里,海拔高度855米,轄9個村、1個居委會、34個村民小組,耕地面積13788畝,常住人口7215人(第七次全國人口普查)。是典型的乾旱缺水之地,農業以玉米、水稻、高粱等為主,畜牧業以生豬、山羊等為主。

平昌縣佛樓鎮

公元1912年至1917年(民國元年至民國六年),沿襲清末建制,佛樓隸屬巴中縣鼎山鄉第四甲。公元1918年(民國七年),置建佛樓寺保安營。公元1926年(民國十五年),佛樓為獨立一鄉。改保安營為保衛團。公元1934年(民國二十三年)改保衛團為維持會。公元1935年(民國二十四年)春,龍崗寺、土地埡兩場併入佛樓,置建佛樓聯保,駐地設土地埡。1940年(民國二十九年)3月,廢聯保建鄉,改聯保辦公處為鄉公所。1941年(民國三十年),佛樓鄉劃出龍崗場,設龍崗鄉,鄉公所駐地遷佛樓文昌宮。1949年10月,佛樓鄉和平解放。1951年2月,置建佛樓鄉人民政府,同時劃出土地埡場另設新民鄉,佛樓分設光華鄉,1955年冬併入佛樓鄉。1958年10月1日改佛樓鄉人民政府為群英人民公社。1966年更名為新華人民公社。1974年4月恢復佛樓人民公社稱謂。1984年改稱鄉人民政府。2002年1月撤鄉建鎮。

佛樓鎮東連達川區香隆鄉,南接渠縣義和鄉,西靠營山明德鄉、六合鄉、悅中鄉,北鄰龍崗鄉。鎮人民政府駐地—佛樓場,居全縣東南部,距平昌縣城75千米、達州市75千米,為平(昌)、達(縣)、營(山)、渠(縣)四邑交界之地,交通方便,是通往達縣、渠縣、營山的要衝,素有四縣門戶之稱,是平昌縣南大門。

佛樓鎮境內最高點海拔855米;最低點海拔310米。

佛樓鎮屬亞熱帶濕潤季風氣候,其特點是氣候溫和,雨量充沛,光照適宜,夏熱冬寒,春暖秋涼,四季分明;春末夏初秋季多雨,冬季多霧,霜雪較少;多年平均氣溫17℃;無霜期年平均293天;年平均日照時數1455.1小時;年平均降水量1430毫米。

佛樓鎮境內河流屬渠江水系,主河道覃家河流域6.5千米,其支流於家河8.4千米,新橋河4.8千米,三叉河2.5千米,磨子河4.9千米。

佛樓鎮主要自然災害有旱災、風災、洪災、雹災、雪災等。

佛樓鎮境內天然氣儲量豐富。2011年,佛樓鎮有耕地17400畝。

2003年,佛樓鎮人均純收入1350元。

截至2011年末,佛樓鎮總人口有15975人,其中城鎮常住人口1780人;另有流動人口420人。總人口中,男性9016人,佔56.4%;女性6959人,佔43.6%;以漢族為主,達15973人;壯族2人。2011年,佛樓鎮人口出生率9.6‰,人口死亡率6.8‰,人口自然增長率2.8‰,人口密度為每平方千米392人。

截至2018年末,佛樓鎮戶籍人口為14078人。

截至2019年末,佛樓鎮戶籍人口為13840人。

2021年6月,平昌縣第七次全國人口普查公報,佛樓鎮常住人口7215人。

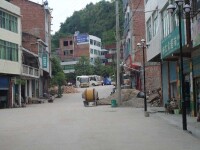

平昌縣佛樓鎮街景

截至2018年末,佛樓鎮有工業企業1個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市2個。

截至2019年末,佛樓鎮有工業企業1個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市4個。

農業

2011年,佛樓鎮農業總產值16700萬元,農業增加值占生產總值的14%。佛樓鎮糧食作物以小麥、玉米為主。2011年,佛樓鎮生產糧食4.3萬噸;油菜種植面積4500畝,產量1.2萬噸。2011年,佛樓鎮生豬飼養量1.7萬頭,年末存欄1萬頭;羊飼養量3000隻,年末存欄1500隻;家禽飼養量2.1萬羽。

工業

佛樓鎮工業以農產品加工、釀造、手工和建築材料為主。2011年,佛樓鎮有工業企業6家,職工87人;工業總產值為480萬元,實現工業增加值258萬元,比2010年增長9%,占生產總值的15%。

商貿

2011年,佛樓鎮社會商品零售總額0.8億元,比2010年增長17.5%;有城鄉集貿市場1個。

金融業

截至2011年末,佛樓鎮金融機構各類存款餘額為6200萬元,比2010年增長11%;各項貸款餘額4000萬元,比2010年增長15%。

截至2011年末,佛樓鎮有幼兒園10所,在園幼兒250人;小學10所,在校生850人,專任教師49人,小學適齡兒童入學率100%;有初中1所,在校生640人,專任教師27人;初中適齡人口入學率、九年義務教育覆蓋率均達100%。2011年,佛樓鎮財政預算內教育經費56萬元。

截至2011年末,佛樓鎮有文化站1個,有村級文化活動中心9個;有圖書室9個,藏書3.6萬冊。截至2011年末,佛樓鎮有學校體育場12個,經常參加體育活動的人員占常住人口的2%。截至2011年末,佛樓鎮有線電視用戶數為1450戶,入戶率12.3%。

截至2011年末,佛樓鎮有各級各類醫療衛生機構10個病床25張,固定資產總值120萬元;專業衛生人員49人,其中執業醫師7人,執業助理醫師5人。2011年,佛樓鎮醫療機構(門診部以上)完成診療4.1萬人次。

2011年,佛樓鎮城鎮最低生活保障戶數為12戶,人數15人,支出2.34萬元,比2010年增長8%,月人均130元,比2010年增長7%;城市醫療救助16人次,民政部門資助參加合作醫療170人次,共支出8500元,比2010年增長42%農村最低生活保障戶數200戶,人數870人,支出58.5萬元,月人均56元,比2010年增長31%;供養農村五保39人;國家撫恤、補助各類優撫對象112人。

截至2011年末,佛樓鎮有郵政所1個,報紙、期刊累計期發行05萬份(冊);有電信代辦所1處;有固定電話用戶6500戶,行動電話用戶8720戶。

● 給排水

截至2011年末,佛樓鎮有自來水廠1座,年供水17萬立方米。

● 園林綠化

截至2011年末,佛樓鎮綠化面積達0.27公頃。

● 地名由來

佛樓鎮因境內佛樓寺而得名。早在清康熙六年(1667年),在今佛樓場有一寺廟,廟樓上塑有佛像,名曰佛樓寺。清乾隆五十七年至清嘉慶二十一年(1732年至1816年),先後在境內修建大廟、關帝廟、文昌宮、土地廟等廟宇數座,隨著集市興起,逐步發展成一場鎮,定名為佛樓寺場,“佛樓”之名沿襲至今。

● 文物古迹

截至2011年末,佛樓鎮有縣級文物保護單位3個。

平昌縣佛樓鎮街景

佛樓鎮有鐵頂寨、火雞冠、文昌宮、覃家河電站、皂角埡(一腳踏三縣)等旅遊景點。