小腸癌

小腸癌

小腸癌是一種惡性腫瘤性疾病。男性發病高於女性約2倍,在45歲以後患病率上升,60~70歲較多。小腸癌是指發生於十二指腸、空腸與迴腸的惡性腫瘤,較少見。小腸癌的表現為腹部包塊、腹痛、發熱、面色蒼白、消瘦、嘔吐等。小腸癌的主要治療方法是手術治療、藥物治療。小腸癌可併發腸穿孔、瀰漫性腹膜炎、膿腫、內瘺等疾病。小腸癌經及時有效治療后,可緩解癥狀,預后較差。

● 普通外科、腫瘤科

● 小腸癌的病因尚不明確。

● 小腸癌的主要表現如下:

● 腹部包塊。

● 腹痛。

● 發熱。

● 面色蒼白。

● 消瘦。

● 嘔吐。

● 懷疑患有小腸癌時,需要做影像學檢查(如小腸鋇劑造影、X線、CT、MRI等)、膠囊內鏡、組織病理學檢查等來診斷。

● 可檢查病變所在的部位和範圍、形態、組織侵犯情況及有無腸梗阻等。

● 檢查可直接看到小腸內部病變情況。

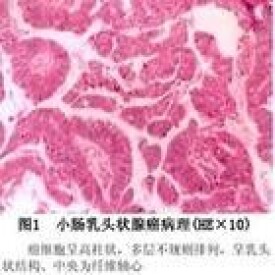

● 確診腫瘤依賴病理學檢查,高度懷疑小腸癌時,可進行組織活檢。

● 醫生診斷小腸癌,主要依據臨床表現、影像學檢查(如小腸鋇劑造影、X線、CT、MRI等)、膠囊內鏡、組織病理學檢查等進行診斷。具體診斷依據如下:

● 臨床表現:腹部包塊、腹痛、發熱、面色蒼白、消瘦、嘔吐。

● 影像學檢查(如小腸鋇劑造影、X線、CT、MRI等):檢查顯示腫塊形成的充盈缺損,不規則的充鋇壞死腔;腹部平片可見有無腸梗阻;有向一側突出的實質性腫塊,增強掃描后血管豐富的平滑肌肉瘤強化明顯,中心壞死區呈低密度不強化灶。

● 膠囊內鏡:可見腸壁外壓性改變或黏膜下隆起病變,黏膜糜爛。

● 組織病理學檢查:可確診為小腸癌。

● 腔外型。

● 腔內型。

● 腔內外型。

● 壁間型。

● 原位癌,無區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 腫瘤侵及固有層、黏膜下層,無區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 腫瘤侵及固有肌層,無區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 腫瘤穿過肌層侵及漿膜下層或無腹膜覆蓋的肌周組織(腸系膜或腹膜后)且範圍小於或等於2cm,無區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 腫瘤穿透腹膜或直接侵及其他器官或結構(包括其他小腸袢、腸系膜、腹膜后浸潤超過2cm、經漿膜侵及腹壁、侵及胰腺或膽管(僅對十二指腸而言)),無區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 原位癌或侵及其他器官或結構,1~3個區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 原位癌或侵及其他器官或結構,4個以上個區域淋巴結轉移,無遠處轉移。

● 原位癌或侵及其他器官或結構,任意個區域淋巴結轉移,遠處轉移。

● 一些其他疾病也可能會出現腹部包塊、腹痛、發熱、面色蒼白、消瘦、嘔吐等癥狀,容易與小腸癌混淆,這些疾病有粘連性腸梗阻、腹膜結核等。

● 如果出現上述類似的癥狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。醫生主要通過影像學檢查(如小腸鋇劑造影、X線、CT、MRI等)、膠囊內鏡、組織病理學檢查排除其他疾病,做出診斷。

● 對於小腸癌,主要治療方法是手術治療、藥物治療。

● 空腸、迴腸的腫瘤在手術探查時發現腫瘤比較局限,應爭取將病變腸管連同系膜區域淋巴結一併切除。

● 十二指腸癌的治療,由於十二指腸與胰腺在解剖上關係密切,所以手術時常將十二指腸連胰腺頭部同時切除(胰十二指腸切除術)。

● 對於迴腸末端癌應作右半結腸切除術。

● 若癌瘤已有遠處轉移或癌瘤累及腸系膜上動、靜脈,不能分離時,則可依梗阻部位的不同作胃空腸吻合等旁路手術,以解除梗阻。

● 如腫瘤無法切除或無法徹底切除時,可在術中向腫瘤內注射抗癌藥物,並在手術後補加化學藥物治療及中醫中藥。

● 化學藥物常用5-Fu、絲裂黴素、長春新鹼等。

● 小腸癌可併發腸穿孔、瀰漫性腹膜炎、膿腫、內瘺等疾病。

● 小腸癌會轉移,主要的轉移途徑是淋巴轉移。

● 小腸癌經及時有效治療后,可改善預后,預后較差。

● 病因尚不明確,無有效預防措施,主要是早發現,早治療。