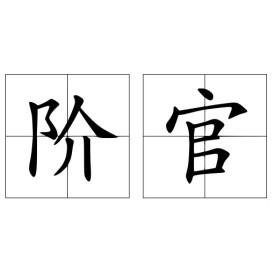

階官

階官

階官表示官員地位的一種官稱。宋初,官名與職務分離,官稱僅用以確定其品位、俸祿,非有皇帝特殊詔令,不管本部門事務,稱寄祿官,朝廷各部門及地方官署皆由朝廷另行委派官員主管,稱為差遣,差遣方為實際職務。

神宗元年三年(1080)改革官制,使官名與職權合一,雜取唐代及宋初制度,制定《寄祿格》,以原文散官自開府儀同三司至迪功郎共二十五階為階官,用以確定官員品位、俸祿,徽宗崇寧二年(1103),大觀二年(1108),政和六年(1116)又陸續加以補充,文官自開府儀同三司至邊功郎共三十七階,武官自太尉至下班祗應共五十二階,醫官十四階,於是原寄祿官成職事官,而新制定之階官成新寄祿官。

表示官員品級的稱號,以別於職事官而言。宋初,官名與職務分離,官稱僅用以確定其品位、俸祿,非有皇帝特殊詔令,不管本部門事務,稱寄祿官,朝廷各部門及地方官署皆由朝廷另行委派官員主管,稱為差遣,差遣方為實際職務。神宗元年三年(1080)改革官制,使官名與職權合一,雜取唐代及宋初制度,制定《寄祿格》,以原文散官自開府儀同三司至迪功郎共二十五階為階官,用以確定官員品位、俸祿。例如正一品為光祿大夫,從一品為榮祿大夫之類。只用於封贈,並非實官。《朱子語類》卷一一二:“後世官職益紊,今遂以三公、三孤之官,為階官貼職之類,不復有師保之任,論道經邦之責矣。”明·錢謙益《尚寶司少卿袁可立父淮加贈奉直大夫尚寶司少卿》:“干嚴譴而不悔,固雲無忝所生;遜盛名而弗居,亦曰皆本諸父。是用贈具階官。”清 錢大昕 《十駕齋養新錄·階官分左右》:“按 元祐 階官分左右,自承務郎以上,則選人無左右之分也。”