濱北街道

山東省濱州市濱城區街道

濱北街道,隸屬於山東省濱州市濱城區,地處濱城區北部,東臨秦皇台鄉,南臨市東街道,西臨楊柳雪鎮,北臨沾化縣大高鎮,轄區總面積172.62平方千米。截至2011年末,濱北街道轄區總人口67240人。

清前期,境域屬順義鄉。

清光緒年間,屬城區鄉。

民國元年(1912年)以後,屬濱縣一區。

1955年,將五區游李鄉劃歸一區。

1956年,撤區並鄉,為城關鎮和趙集、石廟、尹集3鄉。

1958年10月,建濱城公社。

1982年3月,改稱城關鎮。

1984年4月,改稱濱城鎮。

1987年2月,撤濱縣,入濱州市。

2001年,張集鄉併入,改稱濱北鎮。

2005年2月,撤鎮設濱北街道。

濱北街道地處濱城區北部,東臨秦皇台鄉,南臨市東街道,西臨楊柳雪鎮,北臨沾化縣大高鎮,轄區總面積172.62平方千米。

| 2011年末下設40個居民小組、53個村民小組。 | ,濱北街道轄東關、東街、南關、南街南、南街北、西關、西街南、西街北、南街西一、南街西二、柳家、東丁、西丁、北街、北關、皂劉、都富李、角樓宋、角樓蘇、楊撓頭、劉芳策、張錮鑥、義和庄、後山王、東山王、前山王、岳家、西寨子、東寨子、前郭、張豹、李在天、徐家、八里耿、王安子、蘇家、梅家、貫庄、宋花布、張杠子、及家、鞭子狄、張樓趙、八里王44個居民委員會,周家坊、庵頭、坡杜、單家、北邱家、北侯家、梧桐趙、李鐵家、周王莊、北段家、北尹家、吳家、東坊、張佐家、北張集後街、北張集前街、竇家、張木匠、姑子庵、九戶楊、陳啞吧、沙窪張、北姜、十里堡、篦子張、田家、沿張、趙集、梁家灣、李馬夫、張庵、薛家、筐王、北卜家、皂戶趙、雙眼井、李金門、張輝、張家樓、靳家、宋徐園、呂家、張趙、王少槐、袁家庵、唐張、任王門、高廟張、獅子李、劉木皂、帽吳、唐家、游李、堤口劉、坦上、邊家庵、李木匠、楊家灣、蘆家、西三里、顧家、刀子王、姚家家庵、龐家、肖韓、范家、孫家莊、西魏家、王鐵匠、北齊家、崔家樓、寨子、封王莊、北劉家、韓豁家、河東劉、周史樓、石橋、油坊許、北宋家、新徐家、柳樹孫、瓦刀趙、鹼劉家、鹼呂家、都家、雙劉家、崔家集、崔雙廟、北閆家、前崔家、秦董姜、殺虎同、邱家、高家、董家、炊王北三里、張條楊、寇家、申家、辛庄、香坊、北官趙、后打連張、前打連張、雙廟張、石門李、瓦屋邢110個村民委員會; |

| 截至2020年6月,濱北街道下轄46個社區、112個行政村 | 西街南社區、西街北社區、東街社區、東關社區、南街南社區、南街北社區、南街西一社區、南街西二社區、西關社區、北街社區、北關社區、南關社區、東丁社區、西丁社區、柳家社區、皂劉社區、都富李社區、角樓蘇社區、角樓宋社區、東寨子社區、西寨子社區、前郭社區、八里耿社區、八里王社區、鞭子狄社區、李在天社區、王安子社區、張樓趙社區、蘇家社區、貫庄社區、梅家社區、張豹社區、前山王社區、東山王社區、後山王社區、徐家社區、宋花布社區、張杠子社區、及家社區、岳家社區、張錮鑥社區、義和庄社區、劉芳策社區、楊撓頭社區、鳳凰社區、梧桐社區、北三里村、董家村、炊王村、高家村村、邱家村、辛庄村、香坊村、坦上村、殺虎同村、秦董姜村、顧家村、國家庵村、刀子王村、姚家村、龐家村、肖韓村、范家村、孫家莊村、西三里村、李木匠村、蘆家村、楊家灣村、獅子李村、帽吳村、堤口劉村、游李村、邊家庵村、西魏家村、劉木皂村、高廟張村、唐家村、任王門村、唐張村、趙集村、田家村、薛家村、張輝村、沿張村、申家村、張調陽村、九戶楊村、寇家村、蓖子張村、張趙村、袁家庵村、宋徐園村、筐王村、陳啞巴村、靳家村、十里堡村、沙窪張村、張庵村、呂家村、北姜村、梁家灣村、王少槐村、李馬夫村、北張集前街村、北張集後街村、雙劉家村、都家村、瓦刀趙村、柳樹孫村、皂戶趙村、北卜家村、張家樓村、吳家村、張木匠村、北段家村、北尹家村、李鐵家村、竇家村、周家坊村、周王莊村、北侯家村、東坊村、張佐家村、姑子庵村、北宋家村、寨子村村、周史樓村、北劉家村、河東劉村、新徐家村、北齊家村、石橋村、封王莊村、王鐵匠村、崔家樓村、油坊許村、韓豁家村、北閆家村、崔雙廟村、崔家集村、前崔家村、鹼呂家村、鹼劉家村、李金門村、雙眼井村、坡杜村、單家村、梧桐趙村、北邱家村、瓦屋邢村、石門李村、雙廟張村、前打連張村、后打連張村、北官趙村、庵頭村、羅家堡村、王錮鑥村,街道辦事處駐梧桐四路69號。 |

2010年末,濱北街道轄區總人口69105人。

2011年末,濱北街道轄區總人口67240人,全部為城鎮常住人口,城鎮化率100%。另有流動人口2350人。總人口中,男性33668人,佔50.10%;女性33572人,佔49.90%。

2011年,濱北街道財政總收入4.73億元,比上年增長18.25%。其中地方財政收入1.9億元,比上年增長18.75%。從各主要稅種看,完成營業稅2487萬元,增值稅8737萬元,企業所得稅261萬元,個人所得稅133萬元,分別比上年增長35.02%、16.79%、53.53%和減少37.26%。人均財政收入7034.50元。實現稅收4.49億元。

2011年,濱北街道有耕地面積14.9萬畝,人均2.22畝;林地面積3.34萬畝,農業總產值達到24.53億元,糧食作物以小麥、玉米為主,生產糧食6.55萬噸,人均974.7千克,其中小麥3.32萬噸。主要經濟作物為棉花,棉花種植面積7.22萬畝,產量5631噸。畜牧業以飼養生豬、羊、牛、家禽為主,生豬飼養量6.9萬頭,年末存欄2萬頭;羊飼養量2.7萬隻,年末存欄1.2萬隻;牛飼養量1.85萬頭,年末存欄1.05萬頭;家禽飼養量445萬羽,上市家禽385萬羽,生產肉類7234噸,禽蛋1500噸,鮮奶8700噸,累計造林3.25萬畝,其中防護林1.12萬畝,用材林0.98萬畝,經濟林1.15萬畝,水果種植面積5469畝,產量4278噸,其中蘋果1450噸,冬棗2100噸。漁業以淡水養殖為主,水面833平方千米,產量5210噸,大型農業機械262台。農民人均純收入8263元。

2011年,濱北街道工業總產值140.4億元,同比增長17.16%。規模以上工業企業29家,職工1.48萬人,實現工業增加值29.68億元,比上年增長17·29%。銷售收入達億元以上的企業12家。工業以紡織印染、能源化工、農副產品深加工、機械製造、建築建材為主。

2011年末,濱北街道有商業網點1580個,從業人員3950人,社會商品銷售額達7.3億元,進出口總額32500萬美元,其中進口6000萬美元,出口26500萬美元。

濱北街道

2011年末,濱北街道已形成以公路為主的交通運輸方式,有205國道、316省道過境。

2011年末,濱北街道有文化站1處、農村文化大院68個,農家書屋29個,藏書30餘萬冊。業餘文藝團隊11支,有“京劇協會”“書畫協會”“莊戶劇團”等,體育健身場地37處,14.94%的村安裝了健身器材。經常參加體育活動的人員占常住人口的14.68%,有線電視用戶1.6萬戶,其中數字電視用戶1.25萬戶,電視綜合覆蓋率80%。

201年末,濱北街道有幼兒園5所,在園幼兒1088人,專任教師38人;小學11所,在校生4803人,專任教師267人,小學適齡兒童入學率100%;初中2所,在校生2026人,專任教師183人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%,教育經費達2630.05萬元。

教育事業

2011年末,濱北街道有高新技術企業5個,區級以上研發機構12個,省級試點企業3個,科技特派員工作站1個,各類科技人才4800人。

2011年末,濱北街道有醫療衛生機構30個,其中二級醫院1所;病床146張,固定資產3553.2萬元,專業衛生人員209人,其中執業醫師71人、註冊護土89人。新型農村合作醫療參合人數5.62萬人,參合率100%。濱北街道疫情防控

辦事處

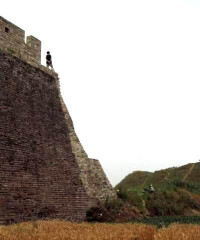

濱州故城城牆

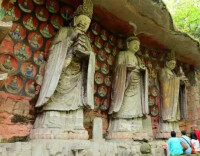

卧佛台龍山文化遺址

名勝遺址

杜家故宅

杜家故宅位於濱州古城南街。杜氏家族自明代起即為望族,至清末,有進士10人。特別在道光、咸豐間,禮部左侍郎杜堮與其子協辦大學士杜受田及孫杜翰皆同朝為官,甚為顯赫。其家宅人稱“杜府”,門前有木牌坊1座,門首懸“太師第”“相國第”橫匾,門廳內懸有“大方伯第”“亞元”“傳臚”“父子伯侄兄弟翰林”等匾。全部建築為四合大院,內含28個小院,有客廳、堂屋、綉樓、廂房,祠堂等房屋300餘間。現僅存綉樓、客廳和部分堂屋、廂房。有一樓為二層硬山頂式,磚木結構,闊3間,傳為小姐樓。其他房屋均為硬山頂式磚木結構,現已殘破。1985年列為縣級文物保護單位。

秦皇台