共找到2條詞條名為背蛇生的結果 展開

- 馬兜鈴目馬兜鈴科植物

- 陰地蕨科植物

背蛇生

馬兜鈴目馬兜鈴科植物

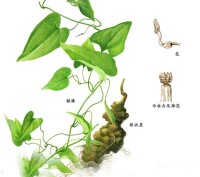

背蛇生(學名:Aristolochia tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang ):又名毒蛇葯、避蛇生、牛血蓮、躲蛇生,是馬兜鈴目、馬兜鈴科、馬兜鈴屬草質藤本,全株無毛;塊根呈不規則紡錘形,長達15厘米或更長,表皮有不規則皺紋,內面淺黃色或橙黃色;莖幹後有縱槽紋。葉膜質,三角狀心形,生於莖下部的葉常較大,上部長漸尖,頂端鈍,基部心形,兩側裂片圓形,擴展或稍內彎,蒴果倒卵形,基部常下延;果梗長4-5厘米,下垂;種子卵形,背面平凸狀,密被小疣點,腹面凹入。花期11月至翌年4月,果期6-10月。

草質藤本,全株無毛;塊根呈不規則紡錘形,長達15厘米或更長,直徑達8厘米,常2—3個相連,表皮有不規則皺紋,內面淺黃色或橙黃色;莖幹後有縱槽紋。葉膜質,三角狀心形,生於莖下部的葉常較大,長8—14厘米,寬5—11厘米,上部長漸尖,頂端鈍,基部心形,兩側裂片圓形,擴展或稍內彎,長2—2.5厘米,寬3—4厘米,上面綠色,有時有白斑,下麵粉綠色;基出脈5—7條,最末一級網脈呈樹枝狀分枝,稀疏而明顯,互相不連接;葉柄長7—14厘米,具槽紋。

花單生或2—3朵聚生或排成短的總狀花序,腋生或生於小枝基部已落葉腋部;花梗纖細,長約1.5厘米。近基部有小苞片;小苞片卵形,長寬均約5毫米,稍具柄;花被全長約3.5厘米,基部膨大呈球形,直徑約5毫米,向上急遽收狹成一長管,管口擴大呈漏斗狀,檐部一側極短,向下翻或有時稍二裂,另一側延伸成舌片;舌片長圓形,長約2厘米,寬約4毫米,頂端鈍或具小凸尖,黃綠色或暗紫色,具5條脈;花藥卵形,貼生於合蕊柱近基部,並單個與其裂片對生,子房圓柱形,長1—1.2厘米,6棱;合蕊柱頂端6裂,裂片基部向下延伸成波狀圓環。

蒴果倒卵形,長約3厘米,直徑約2.5厘米,6棱,基部常下延;果梗長4—5厘米,下垂;種子卵形,長約4毫米,寬約3毫米,背面平凸狀,密被小疣點,腹面凹入。花期11月至翌年4月,果期6—10月。

生長於海拔150—1 600米石灰岩山坡或山溝兩旁灌叢中。

背蛇生

藥用價值

入葯中的背蛇生

性味歸經:味甘、苦,性微寒。歸肺、肝經。

主治功能:清熱解毒,平肝熄風,止咳,止血,明目去翳。小春花主治小兒高熱驚搐,肺熱咳嗽,咳血,百日咳,癲狂,癇疾,瘡瘍腫毒,瘰癧,毒蛇咬傷,目赤火眼,目生翳障。

應用與配伍:用於小兒高熱驚搐,肝風頭暈頭痛。陰地蕨有清熱平肝,熄風止痙之效,可單味使用;或配伍鴨跖草同用,以加強清熱之功。用於目赤火眼、目生翳障。陰地蕨能清肝明目散翳,可單用或配伍石決明、青葙子等清肝去翳之品同用。

用於瘡瘍腫毒,瘰癧,毒蛇咬傷。服地蕨能清熱解毒,臨床多單味煎服或搗敷患處。

用法用量:內服:煎湯,6-12g,鮮品15-30g。外用:適量,搗爛敷。

注意事項:虛寒、體弱及腹瀉者禁服。