共找到40條詞條名為家園的結果 展開

- 1999年Sierra Entertainment發行的即時戰略遊戲

- 酒徒著長篇小說

- 2008年劉歡與宋祖英演唱歌曲

- 2015年蒂姆·約翰遜導演的動畫電影

- 騰格爾演唱歌曲

- 托妮·莫里森創作中篇小說

- 愛樂團演唱歌曲

- 1999年李耀光、鄭光執導電視劇

- 法國2009年雅安·阿瑟斯-伯特蘭導演紀錄片

- 美國1984年查理德·皮爾斯執導電影

- HandyGames開發經營類安卓遊戲

- 邁克爾·科斯塔指導的電視劇

- 美國1984年查理德·皮爾斯執導電影

- 2010年謝曉嵋執導電視劇

- 中國漢語辭彙

- 張敬軒演唱歌曲

- 漢語辭彙

- 王華所著書籍

- 支慧演唱歌曲

- 現代大型豫劇

- 家園Web

- 張冬峰創作油畫作品

- 何靜演唱歌曲

- 秦腔現代戲

- (澳)吉妮·貝克所著圖書

- 2006年忻高明導演電視劇

- 林夕所著未來科幻小說

- 2020年道格·普雷執導紀錄片

- 苗月指導電影

- 梁博演唱歌曲

- 阿魯阿卓與澤旺多吉演唱歌曲

- 丁偉、杜瑞紅演唱歌曲

- 貴州廣播電視台欄目

- 瑪里琳·羅賓遜著小說

- 寧夏廣播電視台電視專題

- 於文華演唱歌曲

- 2018年慶祝寧夏成立60周年政論片

- 劉娜 / 等編著書籍

- 2017年苗月執導電影

- 民族音樂紀實劇

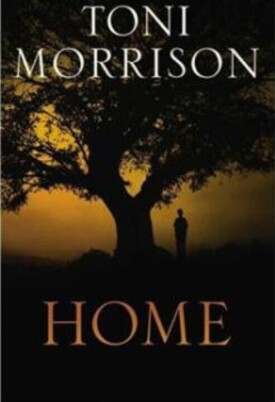

家園

托妮·莫里森創作中篇小說

《家園》是美國作家托妮·莫里森創作的中篇小說。作者描寫了主人公弗蘭克·莫尼成為戰爭“創傷后應激障礙”的嚴重患者。朝鮮戰爭的慘烈血腥的畫面,常常在莫尼的腦海里反覆出現,甚至還誘發出反覆性的可怕錯覺和幻覺。創傷性事件的重新體驗,使莫尼彷彿又重新身臨其境,引起他巨大的心理痛苦和強烈的生理反應。

該小說講述的是一個關於自我救贖的故事,講述了主人公莫尼不斷掙扎,重新尋找生命的意義的過程。在這個痛苦的過程中,主人公發現了重獲了一種他以為不可能擁有的勇氣。 《家園》重構了20世紀50年代種族歧視給美國黑人帶來的個體創傷、文化創傷、記憶、愛和失落、失根主題,繪製出一幅在精神困境中建構精神家園的黑人群像。

《家園》講述了弗蘭克·莫尼兄妹如何走出精神創傷的故事。弗蘭克·莫尼為了擺脫喬治亞州蓮花鎮無趣的生活,自願前往朝鮮戰場。莫尼在前線經歷了戰爭的殘酷與創傷,並目睹了自己最好的兩個朋友的死亡。

莫尼患有創傷后應激障礙(PTSD),回美國后,在西雅圖過著空虛、迷失的生活,莫尼結識了一個叫莉莉的裁縫,後者一心想開一家自己的裁縫店,有一棟自己的房子。莉莉努力想使莫尼振作起來,但是發現即便在那些順利的日子,莫尼依然無精打采,甚至不能應對“生活中最小的任務”,諸如付賬單、處理煤氣泄露、打老鼠、對付惡鄰居等這類瑣碎的小事。

一天,莫尼突然接到一封寫著妹妹茜病危的電報,於是決定南下尋找妹妹。途中莫尼不僅目睹了其他黑人所遭受的種族歧視,自己也親身經歷了莫名搜身等不公正的待遇。幾經磨難,莫尼抵達茜所在的亞特蘭大,將已成為白人醫生優生學實驗品的妹妹帶回家鄉喬治亞州的蓮花鎮。在黑人同胞的關愛下,莫尼不僅讓茜恢復了健康,而且能逐漸正視自己在朝鮮戰爭中殺死朝鮮女孩的罪行。最終兄妹二人一起將兒時所看到的遭3K黨殺害的黑人屍骨重新埋葬,從而實現心靈的救贖。

20世紀50年代初期,美國民權運動爆發的前夜,這個時期正是美國種族歧視、種族隔離和種族偏見極為泛濫的時期。白人種族主義者的暴行給黑人在心理層面上造成了很嚴重的種族創傷,加劇了美國社會的種族排斥和種族仇恨,破壞了美國的法制秩序和社會安定。

《家園》以20世紀20至50年代的歷史事件和歷史語境作為前文本,再現了“黃金時代”的20世紀50年代美國麥卡錫主義、紅色恐怖、朝鮮戰爭對黑人生存困境的影響以及歷史上的三黨種族主義暴行。該作品通過虛構反映歷史真相,揭露了白人種族主義暴行的非理性和殘忍性,展現了種族歧視和種族偏見所造成的心理創傷。實現了對美國歷史的文本化干預,體現了作家歷史意識中的現實關懷。

弗蘭克·莫尼

莫尼童年生活在德克薩斯,一次,他與妹妹在農場上窺見泯滅人性的一幕:一具黑人屍骨“從獨輪車上拉出來,被扔進已經挖好了的坑洞里”。這一幕,給莫尼帶來了痛苦的深度,他開始膽怯,並設法逃避。因遭到種族暴力,家人和社群中的其他黑人都被驅趕出老家。莫尼一家人顛沛流離來到喬治亞州蓮花鎮,但種族歧視使這裡的生活依然無望。莫尼決定入伍,參加朝鮮戰爭。24歲的莫尼從戰場回來被送到醫院,突然收到來信說:“速來,若你拖延,她就會沒命”。莫尼知道妹妹出了事。莫尼不敢相信醫生竟然會對他柔弱的年輕妹妹下毒手,先前一直受戰後創傷困擾而表現麻木的他,突然感到“心中一陣悸動”。或許不僅是因為同情妹妹的遭遇,還因為妹妹的悲劇讓他聯想到自己曾經也是像醫生一樣殘忍的人。莫尼的潛意識認為,他自己殺死無辜幼女的罪行,報應到妹妹身上。莫尼一直隱瞞他用槍打死戰區覓食的朝鮮幼女。但此時,莫尼再也不能欺騙自己欺騙讀者,坦白了他自己的罪行:是他一槍打在朝鮮女孩的臉上。

坦白之前,莫尼對自己隱瞞事實真相做出了解釋:因為兒時的朋友在戰爭中死去,他的“悲痛如此濃厚以致掩蓋了他自己的恥辱”,他不敢面對自己。然而妹妹的遭遇使莫尼認識到,他自己的行為是不可逃避的,而且群社裡的人對妹妹的照顧讓他非常感動,使他覺得家鄉不再是“世界上最糟的地方”,而是他也需要出一份力量去建設的家園。因此,莫尼漸漸意識到要改變自己逃避的狀態,從面對自己開始,像自己的名字一樣,要坦白。

無論是“坦白罪行”還是“重埋屍骨”,都是莫尼在倫理道德的意識下對自己重獲男子氣概、重建自我、重獲新生所做出的選擇。

主題思想

種族歧視:美國黑人的個體與文化創傷

創傷不僅是一種心理,它還間接指涉歷史,是一種“歷史癥候”。作為間接指涉歷史的敘事作品:《家園》,為洞悉美國黑人的創傷歷史提供了有效途徑。莫里森從美國黑人這一邊緣群體的經歷為切入點,重構了20世紀50年代種族歧視給美國黑人帶來的個體創傷和文化創傷。

《家園》小說,講述了莫尼兄妹共同的創傷:兒時他們在種馬農場目睹了3K黨正在掩埋黑人屍體。成年後的莫尼只記得屍體的一隻黑腳跟沾滿了泥巴,而且這一記憶經常受到壓抑,被莫尼置換成俊美的種馬:“‘我’真的已經忘記了這場埋葬。‘我’只記得那些馬。那些馬像人一樣站著”。為了忘記痛苦的過去,莫尼試圖用美好的事物替代創傷性經歷。而通過種馬和黑人屍體的對比,莫里森暗示了在種族主義暴力橫行的年代黑人難以為人的社會現狀:種馬像人一樣站立,而黑人只能是非人,以不完整的身體部位存在於莫尼的記憶中。

其次,該小說再現了莫尼和妹妹各自的創傷。創傷后壓力心理障礙的典型癥候之一,是創傷者不斷重現過去的創傷情景,無法自控。莫尼曾征戰朝鮮戰場,回國后兒時夥伴邁克和斯塔夫在戰爭中被炸得面目全非的血腥場面不斷閃回,以碎片化的形式出現在他的腦海中,這讓莫尼的敘述明顯不連貫。例如,在第9章中莫尼說道:“戰爭是恐怖的,是的,但它是鮮活的。命令,提心弔膽,掩護戰友,殺戮——顯然,不需要深度思考。等待是最難熬的”。記憶的碎片化導致敘事的碎片化。飽受創傷困擾的莫尼,無法用正常邏輯的語言記述他創傷性的過去。這些夢魘般的記憶不斷重複、形成幻覺,讓他彷彿看到坐在車裡等待交通燈的斯塔夫。過去不斷侵襲現在,讓他無法走出過去的迷宮展望未來。

妹妹茜的個體創傷則來自繼祖母麗諾爾的虐待、被男友拋棄以及白人醫生的傷害。莫尼一家本來居住在德克薩斯州,但突然受3K黨逼迫和驅逐,要他們二十四小時內放棄土地和莊稼。鄰居中一位拒絕離開的老人被剜出雙眼,而有孕在身的莫尼的母親在顛沛流離中生下茜,這成了日後繼祖母麗諾爾虐待茜的借口。麗諾爾的前夫經營一家加油站,卻被覬覦該加油站的白人槍擊致死,只留給麗諾爾一間房子和一輛車。麗諾爾為安全打算,改嫁給莫尼的祖父。走投無路的莫尼一家投奔祖父,搬進了麗諾爾的房子,這使得將自己的房子視為避難所的麗諾爾大為惱火,於是將怨氣撒在還在襁褓中的茜身上,認為出生在路上的茜註定“一輩子罪孽深重,一文不值”。麗諾爾的虐待對兒時的茜造成了痛苦的精神創傷。

莫尼應徵入伍以後,失去保護傘的茜與一輕浮的黑人男青年私奔。這位男青年不過是看中她家裡有一輛車才跟她交往。他們到亞特蘭大后茜就被無情拋棄。茜愧於回到家鄉,結果成為白人醫生優生學研究的試驗品。為了改良窺器,白人醫生不惜讓茜的身體和精神經受嚴重的傷害。她被解救后無法向親人講述白人醫生對她到底做了什麼。創傷無法用語言來表述,這正是創傷患者在經歷創傷時的癥狀之一。茜無法述說和解釋所發生的事情,也印證了“多數的美國黑人對白人對他們的身體做了什麼並不知情”。

雖然該小說以莫尼的故事為主線,對茜的身上所發生的事著墨不多,但是茜所承受的創傷絕不亞於莫尼。生育實驗導致茜終生不孕。她的悲慘故事揭露了種族、階級、性別等多重範疇交叉在一起,形成束縛美國黑人女性的壓迫之網,讓茜的生命之花瀕於凋零。

此外,莫里森還勾勒了黑人群體所遭受的文化創傷。種族歧視意識形態中黑人的低人一等成為美國黑人長久的文化記憶。即便后一代的美國黑人並未經歷祖輩所經歷的災難,他們仍然有一種被否認、被貶低的失落感,經歷著種族性的抑鬱。莫里森通過莫尼在返鄉途中經歷的事件說明,只要種族歧視的意識形態存在,后一代的美國黑人就仍在延續祖先所遭受的痛苦。這種集體的文化創傷,首先表現在戰爭歸來的黑人士兵並未受到應有的尊重。該小說借洛克教士之口說:“你們去戰鬥歸來,他們卻像狗一樣對待你們。他們對狗比對你們還好”。

在海外為美國效忠的黑人士兵回國后並沒有得到善待,反而在社會生活的方方面面遭受歧視與壓迫,受到非人的待遇。從國家這個層面來看,美國並沒有給莫尼一個家園一樣的歸屬感。

在美國歷史中,由於種族歧視引發的暴力使不同時期的美國黑人飽受身體和精神摧殘。黑人渴望得到基本人權,這可以從被警察致殘的黑人男孩那裡得以印證。當莫尼問他長大要做什麼時,這位11歲的男孩回答:“人”。莫里森借小男孩之口表達了美國黑人對成為平等的人的渴望。通過還原美國黑人真實的生存狀態,該小說深刻批判了種族歧視為美國黑人所帶來的種種苦難,體現了作者反思黑白種族關係、控訴種族歧視的倫理態度。

走向救贖——莫尼的倫理選擇與創傷修復:

創傷患者不斷受創傷性事件支配而痛苦萬分、不能自拔,其心理需要外界的疏導和關愛,通常需要一段時間的修復方可好轉。與莉莉的交往、歸鄉之旅以及個人敘述是莫尼修復創傷的主要途徑。莫尼在戰爭中失去了兒時夥伴,而在現實中卻無法重新建立有意義的關係紐帶。充滿敵意的環境讓他無法找尋前進的方向,直到遇見女友莉莉。然而他和莉莉的交往很快出現了裂痕,莉莉無法忍受莫尼任憑生活重負壓在她一個人身上。為生活所累的她渴望擁有自己的房子,無暇與莫尼進行心靈溝通,最終導致兩人同床異夢。莫尼再度陷入一種冷漠與自我關注的情緒中。

真正讓莫尼走出創傷的是南下尋找妹妹的決定。是否應該回去尋找自己危在旦夕的妹妹,這是莫尼接到電報後面臨的一個倫理選擇。莫尼猶豫不決,因為他憎恨回到充滿歧視的南方。但當收到妹妹病危的電報后,對茜的強烈責任感促使莫尼做出重返家鄉的決定,因為妹妹就像莫尼絕大部分人生的一個影子。兄妹之情,讓莫尼將精力集中在尋找和照料妹妹這一新任務之上,從而暫時忘記自己的傷痛。

美國西海岸到喬治亞州的旅途,充滿了黑人之間的友愛互助。莫尼不僅從黑人同胞那裡得到所需的錢款、食物、衣物等,他還感受到了同情與關愛。例如,洛克教士提醒他:“可能你覺得北方和南方沒什麼差別。不要這樣認為,別信奉這一點。習俗和法律一樣真實,一樣危險”。正是由於黑人之間的互助,莫尼逐漸出現恢復的跡象。該小說寫道:“坐在去亞特蘭大的火車上,莫尼突然意識到那些記憶,儘管還很強,不再能夠擊垮他,讓他陷入絕望而失去行動能力。他能夠記起每一個細節,每一種悲傷,不再需要酒精使他鎮靜”。

旅途中黑人同胞的關愛是撫平莫尼創傷的良藥。此外,莫尼的敘述也起到治療創傷的作用。莫尼的傾訴對象是講述故事的第三人稱敘述者,這個移情的聽者像一個可傾訴秘密的知己,幫助莫尼控制情緒,拼貼記憶,並見證他走向康復。莫尼的講述是他緩解內心焦慮的有效手段。

莫里森在《家園》小說中,設計了道德難題和倫理困境,並將倫理判斷的職責交給讀者。該小說講述了莫尼在朝鮮戰場站崗時,發現一個朝鮮女孩經常在垃圾箱里尋找食物,正好碰到換崗士兵的襠部,士兵因而一槍打死了小女孩。而在該小說接近尾聲時,殺死這個朝鮮女孩的,其實並不是那個換崗的哨兵,而是莫尼本人。莫尼的坦白讓他從受害者變成了施暴者。

從莫尼的內心獨白了解到:正是朝鮮的寒冷、戰場上站崗時的孤獨、血腥的殺戮讓莫尼失去人性,最終殺死了企圖誘惑他的朝鮮女孩。正如莫尼小時候,他目睹的黑人屍體被置換成俊美的種馬這一幻覺一樣,他在朝鮮戰爭期間的殺人罪行,被壓抑並被置換成他人的所作所為,這說明莫尼尚沒有足夠勇氣承認罪行。實際上莫尼在與莉莉交往時就一直受到良心的譴責。該小說描述道:“他記得莉莉一關上他身後的房門,他的焦慮就不可控制。之後是自由漂浮的憤怒,一種偽裝成別人的錯誤,實則是對自己的厭惡。”

莫尼能夠正視自己的罪過,是在得知妹妹的不幸遭遇后。在莫尼看來,朝鮮女孩和妹妹之間有相似之處。當莫尼第一次看到躲藏在竹林中尋找食物的朝鮮女孩時,莫尼甚至久違地笑了,因為這讓他想到小時候他和妹妹偷桃子的情景。當得知自己的妹妹慘遭白人醫生的迫害,莫尼再也不能像從前那樣掩蓋自己的罪行了,因為他意識到妹妹和朝鮮女孩兒都是生活中的弱者,而在對待弱者上自己和白人醫生並無兩樣。這也正是他如此厭惡自己的原因。

如果說莫尼對殺死朝鮮女孩追悔莫及,那麼回家營救妹妹的旅途就是實現精神救贖,挽救自己的過程。莫尼曾用哀悼犧牲的兒時夥伴的行為掩蓋自己的罪過,而妹妹的遭遇讓他意識到,他再也無法逃避罪行。到該小說結尾,正像他的名字所暗示的那樣,莫尼勇敢地坦白了自己的罪行。妹妹的遭遇,讓莫尼對自己在戰爭中的行為悔恨不已,飽受心理折磨的莫尼最終從逃避走向面對,勇敢地擔當起戰爭期間犯下罪行的責任,從而恢復了男子氣概。是返鄉營救妹妹還是留在原地、是坦白罪行還是繼續掩藏罪行,這是莫尼所面臨的兩個倫理選擇。而正是莫尼對這兩個倫理難題的正確抉擇,讓他的創傷得以康復。

走出精神困境:在種族歧視依然肆虐的20世紀50年代,每個黑人都在艱難尋找躲避種族暴力的港灣。繼祖母以擁有房子為榮,但她只認金錢,不認親情,落個中風時無人照料的下場;莫尼的女友渴望購得房產,但種族歧視下少數族裔想擁有房產何其艱難;茜夢想與相愛之人共築愛巢,但隨之遭到欺騙,夢想破滅。在美國黑人長期被剝奪人權和享有平等權利的文化語境中,莫里森思考的是如何讓“脫胎於暴力和創傷的房子,能帶著其記憶和歷史被轉換為家”。擁有房子並不代表擁有家。家不僅是生活居住的空間,更是能讓居住者感受自由與安全之地。莫里森曾坦言,她所有的作品都致力於,“如何將一個種族主義的房子,轉變為一個充滿特定的族裔氛圍,但卻沒有種族歧視的家園”。通過莫尼兄妹的故事,該小說暗示:只有讓黑人感受到關愛,才能讓冰冷、黑暗的房子轉變為溫馨的家園。家園不僅僅是個體休息的場所,它更是“嵌於無意識深處,存在於記憶中的安全與舒適的空間”。

莫尼兄妹正是在親情之愛、同胞之愛等力量的感召下逐漸走出創傷。茜修復創傷的途徑除了莫尼的營救,黑人婦女的幫助至關重要。回到蓮花鎮以後,莫尼將茜託付給社區的黑人婦女輪流照看。她們每個人都帶來不同的方法幫助茜康復,並用帶有責備、警告和鼓勵的語言告誡茜,同時教她如何縫被子。黑人婦女縫被子時通常用講故事、唱歌等方式互相安慰,她們團結在一起,共同抵禦和修複種族歧視帶來的各種創傷。拼貼出來的被子不僅是日用品,它們也是體現黑人婦女創造力的藝術品,是美國黑人文化中不可或缺的一部分。茜正是通過向黑人婦女學習縫被子而走向康復,在此過程中她學會了自立,將賣被子的錢積攢起來,用於讓蓮花鎮通水通電。可見黑人的社區紐帶至關重要,它幫助黑人撫平創傷、樹立尊嚴、建立主體性。

當茜在黑人社區的幫助下重拾自信,莫尼也改變了對家鄉的看法。他續租了父母住過的房子,進行一番修繕和整理,準備在家鄉開始新的生活。這一心靈的歸屬以莫尼兄妹重埋屍骨為標誌。他們找到十幾年前被白人草草埋葬的黑人屍骨,用象徵黑人文化的茜縫製的被子包好,將屍骨重新埋葬,並寫上墓誌銘:“這裡安息著一個人”。重新埋葬屍骨意味著用哀悼的儀式讓死者安息,得到體面地安葬;讓生者接受過去生活中的種種傷痛,埋葬關於恐懼的記憶,從而開始新的生活。

藝術特色

莫里森在《家園》小說的寫作過程中,挑戰了元小說的陳規,把《家園》小說的敘事聲音,分成主人公的敘述聲音和作者的敘述聲音。這樣,莫里森就成功地讓《家園》小說主人公走出了作品,對該小說作者所寫作的文本進行批評或修正,同時也向該小說作者和讀者坦白自己的內心世界,以利於故事的寫作更接近於本真。這種獨創的敘事手法,在《家園》小說中,構建了許多超時空的心靈對話,使故事情節發展與主人公的外在評述,形成典型的“呼喚與回應”模式,“形成了自我意識的弗蘭克·莫尼”和“承擔該小說講述任務的弗蘭克·莫尼”交替出現在讀者的腦海里的擬像。

在《家園》小說中,莫里森所採用的“評判”之聲,是指主人公以第一人稱“我”的身份走出該小說,採用外視角,把他自己置身於被追憶的往事之外,批評作者寫作內容中的不當之處,斥責作者的寫作偏離了客觀事實。在《家園》小說的第五章,主人公莫尼指責該小說作者對黑人男性帶有偏見,並與之發生爭論。莫尼說:“在早些時候,你寫道,‘我’多麼確信,坐在開往芝加哥的那列火車上的那個衣衫襤褸的人,他一回家就會改變主意,用鞭子猛抽剛才不顧一切護著他的妻子。這不是真的。”莫尼認為,作者把自己對外界的看法強加於他身上,這違背了客觀事實。接著,莫尼以自己的經歷駁斥了該小說作者的觀點,認為自己希望尋找一個“家園”,並不是為了單純地尋求男歡之愛;他所愛的女人雖然是名清潔工,但清潔工的出現使莫尼對生活產生了眷念之感,產生了為清潔女工而去創造美好未來的強烈願望。莫尼聲稱,他自己與其他黑人男性不一樣,不會靠回家打妻子來發泄對社會的不滿。在第五章的末尾處,莫尼說,“‘我’認為你對愛情和‘我’的情況,不是了解得很多嘛”。莫尼在這裡提醒作者在寫作過程中不要自以為是,以偏概全,不然就會歪曲了事物的本來面目。

“希冀”之聲是莫里森在《家園》的創作中所採用的第二個敘述聲音。該聲音有助於主人公以第一人稱“我”的身份走出《家園》小說,以自己豐富的閱歷和知識給予作者提醒和警示,指出作者在以後的寫作中應該注意的問題。

《家園》的第二章講述莫尼一家如何在炎熱的夏天被迫逃離得克薩斯州班德拉縣。莫里森借用莫尼之口強調當時天氣之惡劣:“你只有在夏天穿過從得克薩斯州到路易斯安那州的邊界時,才會知道天氣有多熱。你難以用詞語來描述。”莫尼認為自己是該事件的親歷者,把“你”當作故事的作者,並提醒作者:當時的樹木都熱死了,烏龜的肉都悶熟在烏龜殼裡了。主人公在與小說敘事者的心靈對白中,責備敘事者並沒有描寫出相關人物的真實思想,指出了作者與該小說人物的心理距離。此外,在該小說第九章的第一段,主人公莫尼以“我”的身份,直接向作者指出,“朝鮮,你從來沒去過,不能憑想象來談朝鮮。你描述不了那凄凄涼涼的山山水水,因為你從來就沒有看見過。‘我’首先要告訴你的是‘冷’。‘我’說的就是‘冷’。朝鮮的‘冷’比冰凍還厲害。朝鮮的‘冷’對人有很大的傷害性,就像一種膠粘貼在你身上,怎麼也去不掉”。

朝鮮冬天的氣候極為惡劣,經常零下40度。在那樣的天氣里,不論穿多少都感覺不到體溫,而士兵還得去站崗巡邏,還得去拚死作戰。自然條件的惡劣和戰場的慘烈,沒有經歷過的人是無法感受或憑想象描寫出來的。主人公莫尼指出了該小說作者與自己之間的敘述距離,並提醒作者她不可能描寫出他的真實經歷。莫里森想通過莫尼的話語給讀者留下一個印象,本章內容不是作者憑空想象出來的,而是主人公親身經歷的真實再現,以此來增強作品的可信度。

莫里森在該小說中所採用的第三個敘述聲音是“坦誠”之聲。“坦誠”是指主人公以一人稱“我”的身份走出《家園》小說,採用內視角,把自己置身於被追憶的往事之中,向作者和讀者坦白:由於自己的虛偽和狡詐,編造了自己的人生經歷,誤導了作者的寫作,通過揭露真相來修正自己的過失。在《家園》小說第七章,主人公莫尼以第一人稱敘述者的身份出現,介紹說家鄉洛特斯村只有大約100來人,居住在50餘間破舊房子里,村民都很窮,靠租種土地過日子,人們感受不到前途和希望。朝鮮戰爭的爆發為莫尼離開家鄉提供了契機。在這章的末尾部分,莫里森寫道:“除了星星之外,‘我’不思念這個地方的任何東西。只有陷入困境的妹妹才能使‘我’考慮踏上回鄉之路。不要把‘我’描寫成某個有崇高激情的英雄。‘我’不得不離開,儘管‘我’懼怕未卜的前途。”弗蘭克把自己離開家鄉和回歸家鄉的真實動機告訴《家園》小說作者,希望作者不要誤讀他。莫里森旨在通過莫尼之口告誡作者,在寫作中要注意描寫事件的客觀性,避免以作者想象代替《家園》小說主人公的人生真實軌跡。

莫里森在第十四章採用莫尼坦誠的敘述聲音,顛覆了第九章關於朝鮮女孩被殺事件的敘述內容。莫尼出於良知,向該小說作者坦白了自己的隱匿之惡:“‘我’現在不得不對你說一些事了。‘我’對你撒了謊,‘我’對自己也撒了謊。‘我’向你隱瞞了真相。”莫尼揭露了隱藏在心中的罪惡往事,承認殺死到美軍陣地覓食的那個小女孩的人,正是他本人。那個小女孩的出現,誘發了他心底的獸性般的飢餓。每次那個小女孩到陣地上來,他都會威逼小女孩去舔他的小寶貝。後來為了掩蓋他自己的罪孽,莫尼開槍打死了那個小女孩。這個事件也成為壓在莫尼心頭的巨石和難以回首的恥辱。莫尼認為應該把真相告訴《家園》小說的作者,以揭露戰爭對平民的傷害,避免作者寫出不真實的臆想之事。莫尼的坦誠之聲,表明了人性經歷罪惡之後的回歸,同時也彰顯了莫里森求實求真的小說藝術魅力。

由此可見,莫里森所採用的主人公與作者直接對話的形式,同非裔美國文學中傳統的“呼喚與回應”模式建立起了密切的呼應關係。主人公莫尼一方面是《家園》小說全知視角敘述者所塑造的人物,但另一方面他脫離《家園》小說,以第一人稱“我”的身份出現在章節的開始段或結尾段,不時地批評、指責、質疑《家園》小說的全知視角敘述者,修正其對事件的敘述和對其他人物的評述。從文章學的視域來看,這種把敘事和評論混雜在一起的文體屬於一種夾敘夾議的寫作方法,但是在一般的作品中,敘議雙方並不處於“對立觀照”的地位。在《家園》的寫作中,莫里森有意識地造成敘和議的對立,不時地讓敘事部分受到議論部分的監督和評價,猶如給該文本世界樹起了一面“藝術之鏡”。這種“對立觀照”,從表面上看是在該文本中造成了對生活形象的肢解,但從深層內涵來看,這種夾敘夾議體現的是該文本敘述求真的一種藝術性探索。所以,整個《家園》文本的一個基本效應就是在創作和批評之間,或者說在生活和藝術之間形成交流與溝通。實際上,這種“對立觀照”關係就是非裔傳統文化的“呼喚與回應”模式在元小說領域的創新和發展,以此強化作者強烈的自我意識,拉近了文學作品與讀者的距離,有助於吸引讀者參與探討作家所關切的問題。

《家園》作品的偉大之處在於栩栩如生地描寫了黑人經歷,揭示出人類社會的共性問題。該作品中的“家園”指的不是具體的家或房子,而是人們追求的心靈之家園。該作品表面上描寫的是美國黑人的生活,但實際上其豐富的內涵超越種族和時代,揭示了人類文明發展中的曲折與波瀾。莫里森所採用的敘述策略消解了傳統現實主義創作手法的束縛,向讀者展現了後現代的多維寫作技巧,同時也傳達出作者自己對小說本真性的認識。《家園》的敘述聲音、蝶形環狀敘事結構、懸念和伏筆的精妙設置繼承和發展了非裔美國傳統文化中的“呼喚與回應”模式,標誌著美國黑人小說敘事策略在21世紀的創新,將對當代美國小說的發展產生重大而深遠的影響。

《家園》顛覆了黑人社區“隔代親”的傳統,揭露了黑人兒童受虐問題。

——龐好農(上海大學外國語學院教授)

《家園》體現了作者對創傷性歷史的態度和倫理取向。

——都嵐嵐(上海交通大學外國語學院英語系副教授)

《家園》是一個關於擔當責任的故事。

——《達拉斯晨報》

托妮·莫里森