共找到21條詞條名為相遇的結果 展開

相遇

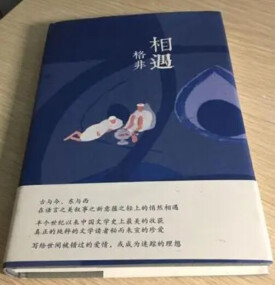

格非小說集

《相遇》收錄格非二十餘年來中短篇小說十二篇,是他的自選集。在這個集子里,我們可以看到當代作家對於漢語古典之美最為純正的繼承,也可以看到,曾經托生於博爾赫斯、普魯斯特的智慧在另一個文學天才身上的再生。題名相遇,既是取篇目之名,也暗示作品中多重影響的自然交融。

格非,原名劉勇。江蘇丹徒人。1985年畢業於華東師範大學中文系,現為清華大學教授。1986年發表處女作《追憶烏攸先生》,著有長篇《敵人》、《邊緣》、《慾望的旗幟》、《人面桃花》,中篇集《迷舟》、《唿哨》、《雨季的感覺》,理論專著《小說藝術面面觀》、《小說敘事研究》,散文集《格非散文》等。

相遇

十二年前初春的一個傍晚,我利用在清華大學學習的機會,約格非先生一聚。那是我第一次見到格非。當時我們約好在清華大學南門會合,在我四下張望之際,有人拍了拍我的肩膀:“是瓦當嗎?”我回頭看見一個中年男子推著自行車,自行車上馱著一個兩三歲的男孩,旁邊站著一位想必是他夫人的女士。我愣住了。在我的想象中,格非按當時年齡應該還是一個年輕的帥哥,他灰白的頭髮讓我心生恍惚。以至於一同走了很遠,我還在問他:請問您真的是格非嗎?那一刻,我不由想起了《褐色鳥群》里的一句對話:“格非,你的記憶全讓小說給毀了。”

少年成名的格非,頂著一頭灰白的頭髮,這是否和他過於早熟的寫作有關?借用《相遇》中何文欽的話,“我一度以為時間出了問題”。而時間,恰恰是格非小說的最大之謎。格非的每一篇小說都可看作是對時間的精雕細刻以及對記憶的重新編織,可以說格非正是憑藉對時間和記憶的深刻理解,營造出了中國當代文學史上最為瑰麗的詩意空間。

我曾經花了整整一年的時間才讀完格非的長篇小說《慾望的旗幟》,相似的閱讀經歷此前只發生在我對伯格曼的電影劇本選《夏夜的微笑》的閱讀中。那無比纖細、感性到令人窒息的愛情與慾望,撩撥著我敏感脆弱的神經,使我每次只能讀一點點就不得不停下來大口呼吸。讀完《慾望的旗幟》后,我告訴一位評論家朋友:“格非是一個被嚴重低估的作家”。多年以後,“人面桃花”三部曲的出現,似乎印證了我的判斷。如今,《相遇》使我們與格非再次相遇,那些在中國當代文學史上赫赫有名的篇章——《迷舟》、《青黃》、《褐色鳥群》、《雨季的感覺》等吸引人們再度發現一個作家。深度的閱讀意味著事實的呈現,格非的寫作經得起時間最嚴苛的審視。

作為八十年代先鋒小說的代表人物之一,格非創作初期和他的同道們一樣深受外國現代文學的影響。比如:《雨季的感覺》之於馬爾克斯《沒有人給他寫信的上校》,《褐色鳥群》之於羅布·格里耶《去年在馬里昂巴德》,《迷舟》、《馬玉蘭的生日禮物》之於博爾赫斯《小徑交叉的花園》和《女海盜秦寡婦》……即使在先鋒作家陣營中,格非亦屬於形式感特彆強的一位。他充滿智性意味的書寫,可謂得博爾赫斯之真傳,但對普通讀者而言難免過於艱難。《相遇》理應被視為這方面的巔峰之作,當幾個敘事聲部匯聚之時,高潮卻奇異地消失了,這顯示出格非獨特而精準的節奏感和驚人的控制力。

格非的小說散發著濃郁的的書卷氣,這既來自深厚學養的浸漬,也來自故鄉江南草木的氤氳。他本質上是一個李商隱似的東方詩人,並自覺接續了沈從文、廢名、施蟄存等前輩抒情小說的傳統,重寫意而輕寫實,重氛圍的營造而弱化故事邏輯。他的語言質地清澈,敘事幽深繁複,花非花,霧非霧,處處流淌出茂密的詩意。情感則飽滿而節制,充滿體恤和悲憫,“如得其情,則哀矜而勿喜。(《論語·子張》)”就像當你跟他交談時,他的目光總是有力地迎接著你的目光,其真誠令人感動。

整個八十年代,格非的小說創作基本沉浸在書齋式的玄想之中,《慾望的旗幟》以降,特別是新世紀以來陡然多了許多現實的沉重與疼痛。《蒙娜麗莎的微笑》可以看作是這一轉型期的力作,熟悉當代文化史的讀者不難認出,小說中的主人公胡維丏身上明顯帶有九十年代跳樓自殺的上海評論家胡河清的影子,而胡河清生前即是格非的好友。這部中篇小說浸透著親歷者追悼往事的哀傷,這是對八十年代的憑弔,幾乎是一曲沉鬱的輓歌。

可以說,這篇小說預示了格非後來的一系列寫作,預示了《人面桃花》《山河如夢》《春盡江南》對於中國百年歷史與現實的關切與進入,那始於草木葳蕤的憂鬱,一發不可收拾,終於變奏為力透紙背的蒼茫。這個內心幽寂的中年男子迸發出的巨大激情,使他得以超越歷史的蕪雜與晦暗,同時也理所應當地完成了內在自我的超越。

而當我們穿越時間的虛無與灰燼,再來回望《相遇》里的這些篇章,它無疑具有了一代人的精神編年史的意味。就像博爾赫斯詩歌里的月亮,“看它,它是你的明鏡”。