英格蘭銀行原為商業銀行,1694年由英國皇室特許蘇格蘭人威廉 · 彼得森(WilliamPaterson)等創辦。初期主要為政府籌措戰費,並因此而取得貨幣發行權。1844年根據新銀行法(《皮爾條例》) 改組,分設發行部和銀行部,后逐漸放棄商業銀行業務,成為中央銀行,1946年由工黨政府收歸國有。

最初的辦公地址,金融城中的一座小院小樓

英格蘭銀行是英國的中央銀行,它通過貨幣政策委員會(Monetary Policy Committee,簡稱MPC)對英國國家的貨幣政策負責。

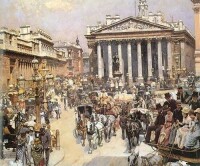

英格蘭銀行是倫敦城區最重要的機構和建築物之一。自1694年英國銀行產生,英格蘭銀行開始運作,之後逐步轉換職能,1694年至今作為英國的中央銀行,是全世界最大、最繁忙的金融機構。遊客在英格蘭銀行的博物館中可以領略其發展過程,不枉“金融中心”一行。

英格蘭銀行(Bank of England)是英國的中央銀行,英格蘭銀行一直充當英格蘭政府的銀行,對國家的貨幣政策負責,其職能機構分政策和市場、金融結構和監督、業務和服務。

英格蘭銀行原為商業銀行,誕生時間較早,隨著英國金融業的發展,逐漸發展為英國的中央銀行。

直到1997年,英國央行才獲得獨立制定利率政策的權力。根據《1998年英格蘭銀行法》,英國成立英格蘭銀行貨幣政策委員會,負責制定貨幣政策。貨幣政策委員會是個相對獨立的機構,它根據英格蘭銀行各部門提供的信息作出決策,再由相關部門執行它。

英國央行

在英格蘭銀行成立之前,英國王室就想方設法向倫敦城裡的富人和貴族封建主借錢。當時王家有金庫造幣局,富人會把金銀存在那裡。王室的劣跡之一是曾拒絕兌付人們存在那裡的金幣,其實就是挪用客戶存款。在英法“

九年戰爭”中,國王的

掌璽大臣印製了政府債券直接賣給商人們,承諾支付利息,並容許商人們以這樣的財政券用於交稅。但這些借款的期限很短,在掌璽大臣幾次不履行利息支付承諾后,商人們再也不願出錢購買財政券了。這樣,已失去的自由加稅權力的國王山窮水盡。倫敦城裡的原始金融業務在伊麗莎白女王一世(1558-1603)之後一直在緩慢發展,適應了貿易支付的需求。到了十七世紀末,商人們在醞釀成立一家與

荷蘭機構類似的銀行。政府的困境為他們提供了絕好的機會,他們不願意把錢分別借給王室,而是要把政府直接借貸的功能銀行化。出面組織與政府談判的英格蘭銀行條款人是 William Peterson, 一位蘇格蘭人。但真正的運作人是倫敦城中一位老道的商界大腕John Houblon 爵士。英格蘭銀行的提案很快得到國會批准,國王授予了

特許權(Royal Charter),允許這家銀行突破當時的法律規定,以不受限制的人數成立股份公司,建立一家資本雄厚的融資機構,前提是把錢長期借給政府。拿到特許權之後幾天,金融城中1208位股東只用了兩周時間就籌集到120萬英鎊。政府同意

年息為8%,並支付銀行每年4000鎊的管理費。只用了半年時間,這筆錢就被政府全部支取。描寫“九年戰爭”的學者們寫到,英國士兵在前線的裝備從此讓法國人羨慕不已。從銀行業務的角度看,英格蘭銀行的成立算不上開天闢地。它所從事的借貸

票據業務在荷蘭已有先例。據說1657年在

瑞典成立的銀行開創了為王室融資服務的傳統,並且發行過金額確定統一的貨幣。在這些方面,英格蘭銀行是一個具有改造與綜合能力的傑出模仿者。它的模仿對象,主要是荷蘭1609年成立的股份制阿姆斯特丹銀行,來自荷蘭的新國王

威廉三世對這一機制耳熟能詳。不過阿姆斯特丹銀行不是為王室亦非為戰爭成立,它的服務對象是新興的國際商貿,包括荷蘭東印度公司,後來也擴展至荷蘭聯合省的共和政府。它創造了存款賬戶、記賬貨幣、透支信用等金融工具。

英國央行

儘管在機構設制與業務上是模仿,英格蘭銀行超越了它的前輩,成為行史上的里程碑。這首先是由於它開發的是一個實力強大的新客戶——英國的王室加政府,它永遠不會倒閉。“

光榮革命”之後,英格蘭在西方國家中率先實現了政治上的穩定,再沒有發生過內戰,告別了皇權及政權更替的動亂,可以集中精力對付外部挑戰,爭奪世界霸權。做它的生意,是金融城雄厚的財力與雄心勃勃的權力的完美聯姻。其次,這個客戶的需求是欲罷不能,因為十七世紀后它在世界不同的地方與他國開戰。除了“九年戰爭”:——威廉三世與法國國王

路易十四之間打,從1756-1763年英國又和法國打了“

七年戰爭”,奪取了法國在美洲的殖民地。它與荷蘭打、西班牙打,在東方與印度莫卧爾王朝打,1775年和爭取獨立的美國人打,在十八世紀末葉,又和法國的

拿破崙打得不可開交。儘管戰爭為英國帶來貿易與殖民上的優勢,金錢滾滾流向英國,但政府

越戰越要依靠金融城的財力支持,借款越滾越大。史學家們認為,從17到18世紀英國的人口與經濟實力來說,法國抵得過兩個英國。當時法國的人口近2000萬,是英國的三倍。為何英國最終戰勝法國,成就世界霸權,現代金融的支撐被視為重要基石之一。英格蘭銀行成立是公眾與政府信用關係上的一大進步。以往的政府向私人部門舉債是單獨協議,政府有權違規,規則不透明。現在是政府與一個機構做生意,正式簽約,在商言商,相互制約。這家銀行必須是私人擁有的,才能作為與政府利益不同的一方,保證交易的公平性與安全性。英行的股東唯利是圖,但他們同時非常看重大英帝國在全球的崛起,看重以英國自由主義原則在全球推進貿易與殖民,這離不開國家與政府的力量。為了長遠更大的利益,商人們樂於與政府結盟。英格蘭銀行當時並未想到控制國王和政府的永久債務,但後者在乞求前者解救燃眉之急。做為一個討價還價的條件,國王給了英格蘭銀行一個有時限的“特許經營權”:在11年(1706)之後,一旦政府還完初始貸款,經營權就會收回。這裡要強調一句,此時的英格蘭銀行沒有穩定金融、貨幣、經濟、外貿的責任,這些概念當時完全不存在。英格蘭銀行後來發行的銀行券不過是替代了直接的財政債券,也不是國家貨幣。它成為所謂的“中央銀行”,還有漫長的一段歷史進程。世界上最早形成的中央銀行,為各國中央銀行體制的鼻祖。1694年根據英王特許成立,股本120萬鎊,向社會募集。成立之初即取得不超過資本總額的鈔票發行權,主要目的是為政府墊款。到1833年英格蘭銀行取得鈔票

無限法償的資格。1844年,英國國會通過《銀行特許條例》(即《比爾條例》),規定英格蘭銀行分為發行部與銀行部;發行部負責以1400萬鎊的證券及營業上不必要的金屬貯藏的總和發行等額的銀行券;其他已取得發行權的銀行的發行定額也規定下來。此後,英格蘭銀行逐漸壟斷了全國的貨幣發行權,至1928年成為英國唯一的發行銀行。與此同時,英格蘭銀行憑其日益提高的地位承擔商業銀行間債權債務關係的劃撥沖銷、票據交換的最後清償等業務,在經濟繁榮之時接受商業銀行的票據再貼現,而在經濟危機的打擊中則充當商業銀行的“最後貸款人”,由此而取得了商業銀行的信任,並最終確立了“銀行的銀行”的地位。隨著倫敦成為世界金融中心,因應實際需要,英格蘭銀行形成了有伸縮性的

再貼現政策和公開市場活動等調節措施,成為近代中央銀行理論和業務的樣板及基礎。1933年7月設立“外匯平準帳戶”代理國庫。1946年之後,英格蘭銀行被收歸國有,仍為中央銀行,並隸屬財政部,掌握國庫、貼現公司、銀行及其餘的私人客戶的帳戶,承擔政府債務的管理工作,其主要任務仍然是按政府要求決定國家金融政策。英格蘭銀行總行設於倫敦,職能機構分政策和市場、金融結構和監督、業務和服務三個部分,設15個局(部)。同時英格蘭銀行還在

伯明翰、布里斯托、

利茲、

利物浦、

曼徹斯特、

南安普頓、紐卡斯爾及倫敦法院區設有8個分行。

英國央行

英格蘭銀行享有在英格蘭、

威爾士發鈔的特權,

蘇格蘭和

北愛爾蘭由一般商業銀行發鈔,但以英格蘭發行的鈔票作準備;作為銀行的最後貸款人,保管商業銀行的存款準備金,並作為票據的結算銀行,對英國的商業銀行及其 他金融機構進行監管;作為政府的銀行,代理國庫,穩定英鎊幣值及代表政府參加一切國際性財政金融機構。因此,英格蘭銀行具有典型的中央銀行的“發行的銀行、銀行的銀行、政府的銀行”的特點。英國政府用

公債向英格蘭銀行借錢,而英格蘭銀行用自己發行的貨幣(英鎊)購買英國國債;這個國債是未來稅收的憑證,英格蘭銀行持有國債就意味獲得以後政府的稅收。英國政府如果要買迴流通在外的國債,必須用金幣或英格蘭銀行認同的等值貨幣(貨幣能兌換黃金)買回。英格蘭銀行發行的貨幣(既英鎊)的前身是銀行券,這些銀行券其實就是儲戶存放在金匠那裡保管的金幣的收據。由於攜帶大量金幣非常不便,大家就開始用金幣的收據進行交易,然後再從金匠那裡兌換相應的金幣。時間久了,人們覺得沒必要總是到金匠那裡存取金幣,後來這些收據逐漸成了貨幣,所謂的金本位制就是以黃金為

本位幣的

貨幣制度。在金本位制下,或每單位的貨幣價值等同於若干重量的黃金(即貨幣含金量)。因為英格蘭銀行發行的銀行券的流通範圍和接受程度都是比較廣的,該銀行的銀行券就被默認為就是國家貨幣。所以,英格蘭銀行購買國債可以用它的銀行券,到以後就是稱謂英鎊的流通貨幣。可以認為用國家貨幣能兌換政府公債,前提是可以兌換成黃金的貨幣或者等價物;用公債只可以到政府哪兒領取利息,不可以兌換成黃金或者貨幣,因為該公債是政府的"永久債務"。

英格蘭銀行的領導機構是理事會,由總裁、副總裁及16名理事組成,是最高決策機構,成員由政府推薦,英王任命,至少每周開會一次。

正副總裁任期5年,理事為 4年,輪流離任,每年2月底離任4人。理事會選舉若干常任理事主持業務。理事會下設五個特別委員會:常任委員會、稽核委員會、人事和國庫委員會以及銀行券印刷委員會。理事必須是英國國民,65歲以下,但下院議員、政府工作人員不得擔任。

英格蘭銀行的現任行長是馬克·卡尼(Mark Carney),他是於2013年7月1日接替了前行長默文·金恩爵士的崗位的,任期5年。這也是英國央行318年歷史上第一位外籍行長。

2020年3月11日,英國央行(Bank of England)宣布降息50個基點,將銀行利率下調至0.25%。本次降息是英國央行的三個政策委員會為應對Covid-19帶來的經濟衝擊所採取的措施之一,也是一場常規會議之外的特別會議。

英國央行貨幣政策委員會(MPC)一致投票決定,將銀行利率下調50個基點至0.25%,同時支持英國央行引入一項新的定期融資計劃,為中小企業提供額外激勵。該委員會還一致投票決定,將由

央行儲備資金支持的英國政府債券購買規模維持在4350億英鎊。

國際油價下跌、新冠肺炎疫情蔓延等多重不確定性因素攪動全球金融市場,為應對內外部經濟下行風險,美聯儲、英國央行先後緊急降息,目前韓國、日本等多個國家正積極尋求刺激政策,護航本國市場和經濟穩定。

2020年4月9日,英國央行表示,將允許英國政府無限量透支。英國政府承諾向封鎖期間遭解僱的數百萬人支付工資、對企業減稅並擴大社保體系等。該英國央行周四稱已同意必要時向政府提供臨時性資金,以協助龐大的疫情支出計劃。

2021年12月,英格蘭銀行表示,2022年將取消所有流通的紙幣鈔票,換成由聚合物材質製成的“塑料”鈔票。

上調利率

英格蘭銀行(英國央行)出人意料的將回購利率上調了25個基點,這是2007年8月份以來的第3次上調利率。英格蘭銀行此舉意在控制正在加速的通貨膨脹。至此,英國的回購利率已經達到了5.25%,與美國聯邦基金利率持平。

此次貨幣政策委員會(MPC)會議前,很少有人預料到英格蘭銀行會加息。有分析家認為,英格蘭銀行發表的言論表明,央行的加息行動還將繼續。

英鎊對美元在該消息發布后20分鐘內躍升157點,從1.9378升至1.9533。英格蘭銀行在會議后發布的陳述中提到,“國內需求穩定增長,信用和廣義貨幣增長依然迅猛,經濟的剩餘產能有限,近期通貨膨脹會進一步上漲,持續高於通脹目標。與2006年11月發布《英格蘭銀行通脹報告》時相比,現在的通脹的上漲風險加大了”。