清音戲

濃厚宗教色彩的曲藝

清音,又名“曲子經”,有些地方也稱“打揚琴”,是由傳統的琴書藝術演變而來。清音的分佈以豫、皖、蘇、魯、交界地區為主,東至蘇北徐州;西至開封、鄭州、洛陽;南至皖北阜陽;北至山東曲阜、棗莊皆有清音流傳。淵源於具有濃厚宗教色彩的曲藝“清音”,解放后發展成舞台劇。唱腔為“四句腔”,吸收[夜落金錢]、[太平年]等小調。樂器除一般弦樂外,尚有古箏伴奏。

清音為板腔體結構,板式可分為慢板、四句腔、二板、垛板、快板、散板等。尤其是二板最後深長起伏的長拖腔,婉轉花俏、圓潤動聽,成為清音唱腔的主要特點。在樂器配備方面除了使用原來的揚琴和軟弓京胡外還逐漸增加了二胡、曲胡、墜胡、笙、笛等樂器。

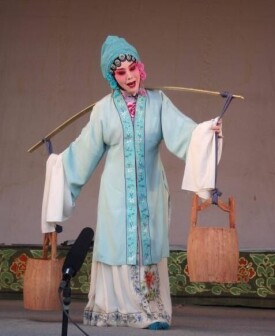

清音初期的演唱形式是文唱,現在演變為武唱,有時也化妝后亮相或扎架以表現書中人物的性格。清音具有獨特的演出特點:以唱為主、以說為輔、說唱結合。它的唱句基本上是七字句和十字句,也有特定格律唱法的三字崩、五字坎、六字緊、八字閃、垛字句、大聯句、小聯句、貫口句等,女腔婉轉花俏、男腔豪放樸實,唱腔並沒有什麼固定的規律,男女同調,張口就唱、腔隨心動,唱詞多,道白少,內容通俗易懂,貼近生活,鄉土氣息濃厚。

解放前山東藝人藝名“洋紅芋”討飯來到利辛闞疃轄區遇見張學師,張學良,張學兵三兄弟,收張氏三兄弟為徒傳授花鼓戲,后萬人迷管應鵬拜張學兵為師!

傳統劇目有《陳潘詞》、《琵琶詞》、《謀館》、《賞雪》等二十多出。