海南閃鱗蛇

有鱗目閃鱗動物科

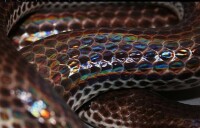

海南閃鱗蛇(Xenopeltis hainanensis Hu and Zhao,1972)是閃鱗蛇科閃鱗蛇屬的一種動物,閃鱗蛇也叫日光蛇或珠光地蛇,因當其沿地面蠕動時,鱗片上閃閃地發出鋼青、鮮綠、血紅、紫銅等艷麗的珍珠樣反光光,故叫閃鱗蛇。閃鱗蛇是一種比較原始而又種屬都很單一的蛇類,營洞穴生活,常隱蔽在土壤、礫石或大木之下,只有追捕鼠類、蛙類、小鳥等為食時,晚上才偶爾來到地面。自1827年閃鱗蛇(Xenopetis unicolar Reiuwardt)發表后的一百多年,閃鱗蛇科一直就只有一屬一種,分佈在越南、緬甸、馬來亞、印尼等地,我國的雲南、廣東、湖北(十堰)。屬無毒蛇。

全長雄性865mm,雌性610mm。尾長約佔全長的0.075。

海南閃鱗蛇

頭背有前後2對頂鱗,其間夾有1枚頂間鱗;無頰鱗;眶前鱗與眶后鱗各1;顳鱗1+2;上唇鱗7,3-2-2式;下唇鱗6-7,前3枚切前頷片。上頷齒每側22-24枚。背鱗平滑,通身15行;腹鱗152-164;肛鱗二分;尾下鱗16-19對。

棲息在海拔200-800m的平原與丘陵與低山地區。

晚上活動,白晝隱藏在草叢、枯葉下方。剖胃發現有蚯蚓和蛙殘骸,根據它們常到住宅附近活動,可能和覓食小型嚙齒動物或食蟲目動物有關。具有夜行性;捕食小型脊椎動物。

繁殖方式:卵生。

海南閃鱗蛇

海南閃鱗蛇普通種,僅分佈於海南。

海南閃鱗蛇大陸種,分佈則較廣,遍及中國南部。

本種僅分佈於我國,分佈範圍雖較廣,但數量稀少。

現狀

海南閃鱗蛇

2、數量:自1972年被描述以來,迄今為止僅發現10餘號標本。生存數量僅千餘條。

3、因素:本種常在人類住處的後院出現,又有金屬光澤,容易被發現,且因為反光常被誤認為是毒蛇而大量捕殺。

建議

1、數量稀少,為罕見的珍稀動物,應予保護。

2、閃鱗蛇科僅1屬2種,有較大的學術研究價值。建議列為中國重點保護野生動物。

附註:中國國家重點保護動物等級申請將本種列為中國國家一級重點保護動物,但沒有生效,且有些人因為它是一種蛇,不應該受到保護,但大多數人還是認為應該受到保護,因為此物種已不足1500隻,跟大熊貓一樣稀少。

該物種已被入列中國國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2013年瀕危物種紅色名錄ver3.1—-瀕危(EN)。

列入中國生物多樣性紅色名錄——脊椎動物卷,評估級別為瀕危(EN)。

瀕危信息:中國瀕危動物紅皮書

等級:瀕危。

注意:非法捕殺受國家保護的野生動物,將受到刑法制裁。