黑井鎮

黑井鎮

黑井鎮位於雲南省楚雄州祿豐市西北92公里的龍川江畔,距昆明200公里,距楚雄75公里,成昆鐵路、龍川江縱穿全境。

黑井鎮經濟以旅遊業為主。鎮內保留著較為完整的傳統城鎮格局、民居、宗教、牌坊等建築,有21處文物保護單位。

黑井鎮是國家3A旅遊景區。

據《黑鹽井志》記載:“土人李阿召牧牛山間,一牛倍肥澤,后失牛,因跡之,至井處,牛舔地出鹽。”為紀念這頭黑牛的功績,遂稱此地為“黑牛鹽井”,后稱“黑井”。

黑井歷史悠久,早在3200年前新石器時代晚期就有少數民族的祖先在這塊古老的土地上生息勞作。

依據石龍後山、七局一帶戰國墓葬遺址中發掘的大量青銅劍、矛、戈等兵器考證和據史書記載,早在戰國時代,黑井就以其“鹺鹵之利”而成為人們爭奪、攻守的重要地區。

漢代曾在今安寧和姚安兩地設過“鹽官”到黑井辦鹽。

唐代黑井屬姚州鹽督府,有“鹽泉”之稱。

元代屬威楚路定遠縣轄,明代隸屬楚雄府定遠縣,清亦同,均稱之為“黑鹽井”,文人遐邇稱煙溪,元、明、清三代均設專管鹽務的“提舉司”行政機構。

民國二年(1913年)將產鹽的黑、猴、琅、阿四井合併成立鹽興縣,轄3鄉4鎮。

1958年撤鹽興縣並廣通縣,后遂廣通縣併入祿豐縣,改稱黑井公社,轄18個管理區;

1961年改稱黑井區,轄10個小公社;

1966年復稱黑井公社,轄11個大隊;

1984年體制改革后復稱黑井區,轄1鎮9村,1987年撤區恢復黑井鎮。

黑井鎮

2006年末,黑井鎮全鎮轄趙園村、復隆村、青龍村、法龍村、大樹村、銀馬村、松平村、三合村、黑井村9個行政村,96個自然村、127個村民小組。

黑井鎮地處雲南楚雄州祿豐市西北部玉碧山下,東經101°41′——101°51′,北緯25°20′——25°28′,東鄰縣內高峰鄉,南與妥安鄉相連,西與牟定縣新橋鎮、安樂鄉接壤,北與元謀縣花桐鄉隔箐相望。

黑井鎮地勢東西窄,最高點石坡坡山,海拔2498米,最低點迤碧河河口,海拔1323米。

黑井鎮立體氣候明顯,鎮政府所在地平均氣溫18.7℃,海拔1540米,年平均降雨量857毫米,年均最低溫9℃、最高月平均氣溫27.6℃,全年無霜期325天,年日照數1848小時,積溫7774.8℃。

黑井鎮地處金沙江右岸支流,龍川江中遊河谷地區,龍川江自南向北縱貫全境。繞經元謀后注入金沙江。

黑井鎮常住人口13589人(2017年)。

黑井鎮全年無霜期325天,年日照時數2300多小時,適合於種植水稻、蔬菜、水果、冬早蔬菜等農作物。糧食作物以水稻、包穀、小麥、蠶豆為主;經濟作物有少量烤煙、甘蔗、葵花、油菜籽;經濟林果有著名的石榴、小棗、甜杏、柿、梨、桃、桔子,其中以石榴和小棗、甜杏、青菜梨最為有名。

黑井有一座日產20噸食鹽的現代化黑井鹽廠,1991年,黑井鹽廠被確定為非定點自產自銷單位以來,該廠所生產的鹽只能用於祿豐本縣範圍內銷售,只能維持基本的生存狀況。

2001年黑井古鎮共接待遊客2.38萬人次,旅遊門票總收入為11.9萬元;2004年(1-8月)黑井古鎮共接待遊客5.3萬人次,旅遊門票總收入為15.9萬元;2010年(1-6月)黑井古鎮接待遊客7.6萬人次,門票收入65萬元,占祿豐縣旅遊人口總數的7.17%。

黑井鎮有2個火車站點,分別為黑井火車站、阿南庄火車站,均為四等站點。

有成昆鐵路、龍川江縱穿全境,成昆鐵路是主要交通樞紐。

黑井鎮的路況較差,黑井鎮有兩條平行於龍川江的小街;兩條街由橫跨江面的五孔橋——五馬橋隔開。一街在江左,二街在江右,鎮區道路總長2.53公里(2008年),道路鋪裝率達65%。

從廣通到黑井的39公里(2012年)路彎多、坡陡且路面狹窄,35座以上的大巴車無法進入。

2011年7月20日,黑井鎮鎮區旅遊公路和大橋建成通車。

2013年,黑井鎮至安樂鄉16公里的公路,按三級路面設計的路基改造完成。2013年底,黑井鎮至牟定縣新橋鎮農村公路(K11+500~K28+330)16.83公里的四級瀝青砼路完工,此路線經過該縣的妥安鄉琅井村(省級歷史文化名村)。

2006年,全鎮發放低保金19.88萬元,469人納入低保範圍,;發放救災救濟糧23.5噸,救濟人口2383人次;優撫資金11.1萬元,共救濟760戶2383人次。

截止2006年,全鎮有中心衛生院1所,佔地面積3722平方米,建築面積5092平方米,有業務用房面積2125平方米。衛生院現有職工34人,其中專業技術人員28人,工勤人員6人,中級職稱3人,初職25人。

衛生院分為門診部、住院部、防保組、後勤財務組四個綜合科室,共設住院病床30張,門診部設西醫門診、中醫門診、婦科門診、口腔科門診、放射科、檢驗科、心電圖、B超等。

2006年共接診門診17850人次,住院689人次,手術70人次,全年總收入789800元。2006年,全鎮參加農村合作醫療12342人,群眾參合率達71.61%;全年共審核減免醫療費用22971人次,補償金額48.46萬元。

2006年,全鎮有初級中學1所,教職工47人,在校學生675人;完全小學9所,村小2所,小學有教職工129人,在校生1585人,共71個教學班;其中寄宿制校點7個,在校食宿生375人。全鎮適齡兒童入學率100%,鞏固率99.93%。初中入學率97.39%,鞏固率98.86%。

2006年,全鎮設文化服務中心1個,文化服務室5個,業餘藝術團1個80多人,書協小組1個會員22人,有洞經音樂協會1個,花燈業餘小組1個,彝族左腳舞協會1個42人。參與“雲南十大名鎮”的評選,被評組委會評為“雲南十大名鎮”。組織全鎮楚雄州老年書畫協會會員活動2次。

初步整理《黑井史話》、《黑井軼事》等系列文化叢書;在2006年昆明國際旅遊節楚雄分會場開幕式暨中國黑井國家歷史文化名鎮揭牌慶典活動中,舉行了“民間祭龍祖儀式”、“假面狂歡”、“景點遊覽”、“龍女游選”、龍騰古鎮“、”篝火狂歡“等活動;舉辦花燈、戲曲、洞經音樂等文藝展演、書畫展覽、文學筆會、文藝晚會、演講比賽;邀請楚雄共樂社、州彝劇團舉行專業演出。

黑井鎮是雲南三個省級歷史文化名鎮之一。在古代,黑井是雲南幾大鹽產地之一。黑井的鹽稅在明清時期“課甲兩迤”來不得,是雲南省的納稅大戶。暢銷各地的黑井鹽,給黑井的發展提供了深厚的物質基礎。

當時的黑井,不但經濟發達,而且文化昌盛,僅清康熙到光緒年間,就有8人中進。黑井雖成為祿豐縣管轄下的一個小鎮,但鎮上還有文廟、節孝總坊、諸天寺、飛來寺、五馬橋、黑井文筆塔、擺衣漢文筆塔等古建築;還有一塊萬春山真覺禪寺記碑、六尊古墓翁仲,幾條青石板鋪成的古老街道和幾幢古色古香的走馬轉角樓;以及一座日產20噸食鹽的現代化鹽廠。

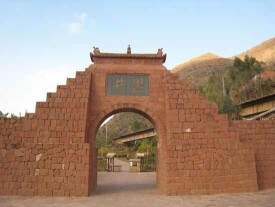

在一街街尾靠五馬橋頭處,有一牌坊,是著名的“貞孝總坊”。建於清光緒二十七年(公元1901年)。據說是慈禧太後下旨建的。不是為某一女子所立,而是為幾十個女所共立。是一座牌樓式全紅砂石質牌坊。為四柱三間結構。額枋上鑲嵌的大理石板上,正中鐫刻著“節孝總坊”,右邊刻“霜筠”二字,左邊刻“雪操”二字。這座古建築,做工精巧,造型莊重,雕刻精美,堪稱精品。

牌坊周身均布滿浮雕,正中為“四龍戲珠”圖案。

三道門楣上用三層龍頭、象鼻組成斗拱,構成12座石闕,高高托起牌坊頂部。共有龍頭68個,象鼻54條。斗拱之間雕刻著“唐僧取經”、“牛郎織女”、“八仙過海”、“二十四孝”、“荷和二仙”等故事和各式花鳥蟲魚。

武家大院

武家大院始建於清道光十六年(公元1836年),佔地2187.85平方米,在咸豐年間擴建竣工。大院坐西向東,大門開向北方,正對武廟南角上元代修建的風水塔。其平面格局取“六位高升、四通八達、九九通久、王隱其中”四個意境來設計。大院的裝飾頗具特色,其大門為龍頭、鳳、象單一斗拱組成的三重檐,櫓四柱三門門樓,總寬7米,高6米;磚柱上繪有水墨山水和花鳥,木柱由蹲於雕有圖案的須彌座上的石獅馱撐;檐瓦上繪有花鳥人物和山水。正門進去3米處有一中門,寬2.2米,高2.4米,再進去3米還有一圓形門;在中門的兩側各有一道門,東邊為側門,西邊為與上院溝通的二進門。

大院的屋檐和瓦上都繪有山水、花鳥、戲曲等圖畫和詩詞。

大龍祠

黑井鎮兩百米的萬春山麓,有大龍祠。始建於明代,座西向東,雄距於七星台上。由山門、大殿、南北廂房和大戲台等組成。大殿面闊五間,木結構單檐歇山頂。殿內原塑有一組雕像,中為龍王像,左為女性龍王像,右為神明大士像。塑像創作於清康熙元年,“文革”時被毀。塑像上方高懸一塊匾額。書“靈源普澤”四個大字,為清雍正皇帝親筆。山門上層內側為戲台,面積約100平方米,曾有近三百年的演戲歷史,是當年黑井鎮的公共娛樂場所。

諸天寺

諸天寺始建於明崇禎十年(公元1537年),佔地面積二千多平方米,有大雄寶殿、玉皇閣、地藏殿、觀音閣及廂房等。樓宇飛檐翹角,異常奪目,寺內花草繁盛。

黑井文廟

黑井文廟始建於明萬曆四十五年(公元1617年),佔地近6千平方米,座北朝南。中軸線上自南而北,依次建有太平坊、灃池、大成門、大成殿。東側建有名宦祠、先賢祠,西側有鄉賢祠。大成殿面闊五間,進深四間,為木結構單檐歇山頂,檐下由六層象鼻、鳳頭斗拱裝飾。東西石壁的須彌座上刻有精美浮雕6幅,其中東側有“九獅戲珠圖”。

慶安堤

修建在文廟後面的慶安堤,則是黑井人為了生存與產鹽戰勝自然的結晶。據查,由元代至今,共發生特大洪災十七次,為防洪、防泥石流,清光緒年間,朝廷拔巨款重修建了慶安堤,堤壩施工精細,極其牢固,粘合材料由糯米、石灰、豆漿、膠泥土混合而成,並用鐵鉚扣接紅砂石壘砌起來,堪稱一道百年的“小長城”。

石龍火葬墓群

位於黑井鎮石龍村西側山坡上,墓群面積5000平方米,共有墓葬400餘冢,均無封土。以數十冢為一群,群一墓距—米左右。據考證這一墓群始菲干元初並延續至明初,墓地今仍看到100餘侏刻有元大德至泰定、宣光等年號的墓幢和墓碑。幢—般高0.5米,幢墓為正力·形,幢體力圓形,圓頂或尖頂,直徑0.3米至0.5米。1968年曾在這裡出土近千個火葬罐,分為黑陶、綠釉、青花瓷:種,罐外表多有人物、山水、花鳥等圖畫。1973十:已將此火葬墓群列為縣級文物保護單位。

萬春山寺僧人墓

萬春山寺僧人墓在大園子村南,時間為清代至民國,為縣級文物保護單位。佔地面積150平方米。有清代至1948年萬春山寺僧人墓9座。其中寬宏法師墓規模最大,墓前立有六尊石翁仲及石龕等,頗具觀賞價值。寬宏法師出家前曾畢業於雲南講武堂,歷任連、營、團長及講武堂第一分校校長,參加過護國戰爭,出家時,其官階已為少將,故黑井人又稱之為“將軍墓”。

黑牛鹽井

黑井鎮內,尚存有大井鹽井遺址,即“黑牛鹽井”。為斜井,深80米,井口有石砌券門,高2.2米,寬1.2米。

五馬橋

五馬橋位於黑井鎮德政坊北端,橫跨龍川江。始建於元大德元年(1292年)。固龍川匯波濤洶湧,元、明時期的木暾、木樑、木面橋幾經江水捲走,歷史上曾重修過“次。清康熙四卜三年(1705年)重修時改為石墩、木樑、石面拱橋,1972年再重修.在石橋墩基礎上,改為鋼筋混凝土結構的平橋。橋高10米,寬8米,長60米,可載重30噸。

五馬橋的名稱來源於—個歷史傳說:元明時期此處多次被洪水連墩帶橋…—並沖走,兩岸交通多次受阻,為修橋多次改址建造但無成效。清康熙年間—次來下三個“叫化子”在現橋址處立了五個“木馬”作橋墩,修了—座木橋,解決了兩岸過江之苦。後來義遭多次洪水衝擊,但只衝走了橋面,而木馬橋墩依然屹立,清康熙四十三年重修石橋時,遂取名五馬橋。

恐龍化石

祿豐恐龍化石遺址位於祿豐縣城45公里處,主要分佈在恐龍山內,整座山均為中生代侏羅紀地層,由於這裡出土了大量恐龍化石,所以名為恐龍山。祿豐恐龍化石於1938年被發現的,是當今世界恐龍化石保存數量最多和最集中的地方之一,當時在祿豐一帶發現了24屬30多種,分別屬於兩棲動物、爬行動物、哺乳動物三大類,統稱為“祿豐蜥龍動物群”。其中尤其以許氏祿豐龍的發現震驚全球,這種恐龍的體積不大,距今已有1億8千萬年,屬於最古老的種類,但保存得卻十分完整。

特色飲食

黑井鎮的鹽燜系列菜,如:鹽燜豬肉、鹽燜雞、鹽燜肝、鹽燜腸、鹽燜肚乃至鹽燜青豆等,此類鹽燜食品至今已有700年的歷史。

黑井鎮有很多食用花菜,如攀枝花、石榴花等。

“口袋豆腐”是黑井有名的小吃。黑井的小灶酒、坨坨鹽、梨醋等都是特色。

特產:黑井鹽是這裡的特產,還有雞棕、青頭菌等野山菌。

1995年被命名為雲南省歷史文化名鎮稱號,2005年,獲得國家級歷史文化名鎮稱號,2006年被評為雲南十大名鎮,同年被州委州政府命名為州級文明鄉鎮,2007年被批准為國家"三A"級旅遊景區,2010年,被評為中國旅遊文化名鎮、雲南旅遊名鎮,2011年被評為“全國文明村鎮”,2013年被評為“雲南30佳最具魅力村寨”稱號。

黑井鎮

黑井古鎮

“王”字型的武家大院豪宅、貞節牌坊、道光皇帝的御筆、飛來寺、以前曾產過鹽的鹽井及滷水池子仍留在那裡。在龍祠內懸掛著雍正皇帝所題寫的牌匾,上書“靈源普澤”四個大字。此匾長2米多、寬80厘米,匾上雕有9個龍頭。“靈源普澤”四字也正是雍正皇對當時黑井滷水惠澤普天下的評價。還有始建於明末,完工於清道光年間,至今仍發揮著防洪作用,護衛著黑井鎮的安全的黑井慶安堤,也是一個不可不去的地方。那些古鹽井,煮鹽灶,彷彿在向人們傾訴著歷史的久遠和滄桑的變遷……

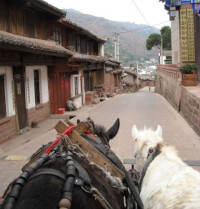

古巷幽幽,木刻花窗,雕樑畫棟上附著的蛛網塵絲,青石板路上的深深蹄印,無不在訴說著它的歷史與曾經的輝煌……與麗江古城的小橋、流水不同,黑井古鎮則多了幾分古之悠悠,情之綿。龍川江穿城而過,紅砂石鋪就的漢代馬幫道與城中寬不過三尺的街巷相依相偎。月朗人寂的晚上,紅砂石砌成的石碑坊漠然矗立,五馬橋邊的萬家燈火,敘說著一個遙遠深邃的繁華世界。綿綿秋雨中,伍家大院風化的石柱腳、黑井文廟中斑駁的石牆都在訴說著一種破而不衰的風骨。

在黑井,現存的鋪台大約有160多個,有的仍在使用,絕大部分已廢棄。所謂鋪台,就是當地住家在自己臨街街面用青石板砌出的一個平台,並將各種物品擺在台上出售,買賣一目了然,十分方便,趕馬人牽著馬便可以買東西。有的店鋪為吸引顧客,還在鋪台上放一瓦罐水和一把木瓢,供顧客和趕馬人解渴。

如今,昔日寧靜的古鎮也成了遊人不斷到訪的名站。爬山去看飛來寺,下山去吃“黑豆腐”,夜晚街巷的篝火晚會、四弦琴,好客熱情的黑井村民時時顯現著他們的淳樸和善良。

煮鹽而生的煙溪

黑井地下之所以有那麼多鹽,是因為古代雲貴地區是一片汪洋,因地殼運動的作用,原本的海底上升變成高山,而海水裡的鹽分也就沉積在了山底。每隔一些年,地殼運動一次,這些鹽分便沉積一層。黑井的地下200米到3400米之間存在著3個岩層,地下水在滲透過程中將鹽層溶解於其中,便成為了造福黑井的寶藏——滷水,也就是鹽水。這種滷水並不能直接煎製成鹽,而是需要經過四次過濾,並用石膏、木炭等吸收分解毒物才可放進鍋里煎煮。

據《黑井鹽志》記載,黑井有鹽最早始於唐代:黑井當地人李阿牛在山裡放牛,一隻特別肥壯的黑牛走丟了,李阿牛尋找黑牛到了一處井邊,黑牛舔了舔井邊的地面,便現出鹽來。為紀念這頭黑牛的功績,此地以後就被稱為“黑牛鹽井”,后稱“黑井”。事實上,自漢代起,黑井先民就開始采鹵而食了,距今已有2000多年的歷史。元代黑井就設有鹽課提舉司,元明清均稱黑井。

但黑井還有另外一個美麗的名字“煙溪”。在武家大院對面開客棧的老闆李雲松說,以前黑井日日煮鹽,小鎮上空永遠漂浮著煮鹽產生的氣體,這些煙霧降落到田間路邊的溝里,久久不散,便形成了一條煙霧溪,因此被人稱為煙溪。在曾經的煙溪黑井,因這煮鹽的氣體,小鎮“四季無霜、春夏無蚊”。

黑井的鹽有多好,坊間流傳的一個故事可作參考。傳說上世紀30年代,民國要選出全國最好的鹽出國參展,便取各主要產鹽地的鹽,分別放置在一摞豆腐最上層,最後只有放黑井鹽的那摞豆腐從最上面一層到最下面一層的鹹味都很均勻。且不論這傳說的真假,隨便在雲南問一問老人,他們都會告訴你,黑井鹽腌出來的泡菜特別鮮美。

明洪武年間,來自大半個中國的64戶灶丁奔赴黑井大力開發鹽業。有傳言稱,這些灶丁其實都是因為犯了錯被貶到黑井的,但無論真假,這64戶人確實是各行各業的精英,他們的努力為黑井的發展乃至最終的輝煌提供了深厚的經濟基礎。

武家的起源如今已不可考,曾有人說武家就是洪武年間入黑井發展鹽業那64戶之中的一戶。但黑井知名的老導遊武舜碧肯定地說,這64戶的名單他曾仔細看過,並無一家武姓在其中。還有一種說法是,在崇禎時期,因張獻忠的殘暴統治,武家在離黑井不遠的水田村躲了幾年,后落戶黑井。武家在黑井初期也做過教書先生,後來才開始做生意。

清朝乾隆年間,黑井流傳著“黑井五子”的說法:武家的銀子、何家的兒子、張家的鬍子、楊家的才子和李家的租子。由此可見,當時武家的財富就已經在鎮上獨佔鰲頭了。如今黑井最氣派的老房子武家大院,就是清末武維揚的父親武繼祖所蓋。當時武家的生意如日中天,為顯示富甲一方的氣派,武繼祖所建的大院依山就勢,108道門、99間房、三檐六滴水表現得極為張揚,房屋裝飾極盡奢華,還建有隱秘的防禦、逃逸設施,隱含有“六位高升、四通八達、九九通久、王隱其中”之意。到了武維揚這輩,更是繼續炫耀著自家的財富。同是黑井的鹽商,武維揚家卻自己養著一隊保商隊,全副武裝,甚是神氣。作為一個彈丸之地的商賈,武維揚甚至領先於全雲南的商人,成為當時繼雲南省長之後第一個擁有小轎車的人。

不過,武家並非一直是黑井首富。武舜碧說,民國後期,武維揚家吃過幾次官司,花掉不少錢,家道便已開始走下坡路。而傳說武家所捐的那架飛機,武舜碧說應該是出於無奈才捐的,之後武家便基本空掉了,家裡只能現賺錢現吃飯。而與之相對比的是,當時的另外一家鹽商李家光是袁大頭就裝了七八個汽油桶。“那時比武家有錢的鹽商其實不少,只不過大多不張揚。”

關於武維揚家,還有一些不好的說法。據說,武家後期之所以暴富,是因為他們在向外販賣私鹽的同時,還會換回鴉片牟取暴利。這也是為什麼武舜碧說武家雖然有錢,但在黑井卻並不受人尊敬的原因。李家作為黑井知名的書香門第,自然不屑與武家交往,就連武家的本家上武家也漸漸與之疏遠。不過在黑井鎮文化站工作、對地方歷史頗有研究的李明華說,雖然武家確有販私鹽一說,但因武家並非擾亂地方的鄉間惡霸,且賺來的錢也會用於鄉間建設、幫助解決鎮上居民的生產生活,因此武家才能在當地立住腳,並且與官府關係始終不錯。武家甚至與省里的關係都很不一般。據傳,武維揚被槍斃時其實省上的領導是要保他的,只不過文件下達沒能趕上行刑的速度。

不管民國末期的武家是否如傳言所說已經外強中乾,反正解放后,隨著武維揚被認定為黑井最大最惡的地主被槍斃,武家所有的財富都被沒收充公,武家的族人也紛紛出逃。至今,黑井已經再無這第一鹽商後代的蹤跡。

從明朝到民國時期的500多年間,黑井製鹽業也是經歷了幾起幾落——從默默無聞到全省獨大,其間販賣私鹽一直難以禁止,甚至幾度難以控制。明正德年間黑井更是受到特別“照顧”,每取7石鹽的鹽稅要高出其他地方1兩銀子。所以儘管當時工藝落後,但所繳鹽稅卻是黑井史上最高。清朝嘉慶後期,黑井鹽在產量上又達到一個頂峰。民國1936年到1938兩年,因為受到戰爭影響,黑井的鹽稅一加再加,一個鹽商一年要繳的鹽稅約75萬個袁大頭,換算成銀子近12萬兩,如此重稅也讓不少鹽商撐不住而破產。不過,不管各個時代如何變遷,從明朝黑井隱藏在深山內的寶藏開始被挖掘起,之後的500多年間,黑井的鹽的確賣到了滇東北、滇南、四川、湖南等地,而走私的黑井鹽,更是遠銷到越南、緬甸、尼泊爾等東南亞國家。黑井人也因此而“一夜暴富”,成就了雲南鹽業史上的一段傳奇。根據史料記載,曾有101名流官到此任提舉,明朝、清朝中期至清末民初,黑井上繳的鹽稅分別佔到雲南鹽稅的64%、50%和46%之多。

古鹽井洞口雜草叢生

從明朝開始一直到清康熙30年,中國的鹽務政策一直是官鹵、民煎、官收、商運、商銷。康熙30年以後直至嘉慶年間,最後兩個環節也由官府掌控,變成官運、官銷。嘉慶2年,因為地方鹽官需要產鹽量來加官進爵,便拚命生產鹽。政府收足官鹽后的余鹽才賣給百姓吃,這些余鹽甚至會摻30%的泥巴。時間一長,百姓不幹了,便打進了衙門,朝廷這時才趕忙安撫百姓。事件平息下來后,雲南巡撫就首先在當地執行民運民銷——雖然所有灶戶生產的鹽還是統一稱為官鹽,但灶戶也可以參與賣鹽從中牟利了。

民運民銷開始后,黑井的灶戶們便將自己的致富之路延伸到了黑井以外的地方,上武家、下武家、兩個李家就是當時幾乎壟斷了黑井的灶戶,並且同時在外面經營鹽號和其他生意的幾家大鹽商。那時,黑井商人在昆明開的鹽號和其他商號,幾乎都集中在拓東路及武成路上。

作為國家財產,鹽井都屬於國家是不容置疑的。如果有百姓想做製鹽的灶戶,就可以投資打鹽井,幾人合資是當時常見的方式。鹽井打好后,官府會派人檢驗該井內滷水的濃度,登記在冊,然後選擇灶戶,給予其在此井取鹵的資格。打井的人也有可能無法成為這口井的灶戶。灶戶資格往往都是世襲,新的灶戶想要得到官方認可,就需要達到官方要求的標準。

每家灶戶可以在哪幾口井取鹵、每天取多少桶都是由官府定好的,根據取鹵的多少,官府會規定每日灶戶要交出多少鹽巴。灶戶的鹽巴出鍋上交前,也必須印上該灶戶的印章。交出該交的鹽之後,如果灶戶還有剩餘,便可自行處置了。那時黑井的私鹽,只要出了黑井鎮口的一個關卡,價錢就可以翻上3、4倍。誰不想靠這些余鹽賺錢?而想要有剩餘,最好的辦法就是讓鹵夫在挑滷水的時候,盡量裝滿,而且在回來的路上盡量不灑。由此,鹵夫的地位便可想而知,即使是再大的灶戶,也要討好鹵夫。所以,看上去是低下的苦力活,但黑井的鹵夫只要上午挑完滷水就有一枚“袁大頭”的收入,足以養活一家人之外,還可以攢下錢來置家產、賭博、抽大煙。因此,鹵夫這份工作也像是個金飯碗,需要執行世襲制。李雲松的外公,就是一個鹵夫。李雲松說,當年外公和幾個鹵夫乾脆就合夥供養起一間寺廟,幹完活之後便上寺里去玩耍,吃住都由寺廟提供。

黑井的鹽業和黑井的教育業幾乎是同時開始發展,500年間二者可謂互相扶持、亦步亦趨。黑井的教育為商界輸入了不少鹽商,這些鹽商也遵循黑井的傳統大力支持教育業。

明朝永樂帝搶下建文帝的江山後,建文帝不知所終,成為史上一大懸案。但武舜碧說,在黑井的坊間流傳著一種說法,即永樂四年,正四處流亡的建文帝曾帶著隨從到過黑井,並辦起了黑井的第一所書院——煙溪書院。一年後,建文帝離開黑井繼續逃亡,但跟隨他辦學的李氏一家,則留在了黑井繼續教書。武舜碧說,這李家,就是黑井的第一代教書先生。李家至今還有一位叫李炎的後代留在黑井,靠打零工為生。

武家大院的武家,在黑井又被稱為下武家。之所以加個下字,是為了區分位於黑井鎮以外的村子里、同是鹽商的上武家。武舜碧就是上武家的後人,多年來,他走訪黑井坊間的老人,收集所有留下來的文字和記憶,並從1997年開始,自封導遊,向遊客講解這些歷史。武舜碧說,上武家祖上本是武官,,崇禎七年即1634年,來到黑井時,黑井的教育業經過上百年的發展已經十分發達,但另一方面卻因民間走私私鹽現象嚴重,而導致鹽稅收入還不到正德時期的六分之一。上武家在黑井定居下來,幾代之後,也加入了黑井教育者的行列。武舜碧說,後來,教書更是成了上武家代代相傳的家訓:即武家每一代的長子都必須從文,參與黑井的教育事業。武舜碧說,清朝的一段時間裡,黑井幾乎充滿了李、武兩家的學生。兩家的老師在黑井本地十分有威望,民間甚至還流傳著“不知官府、只知李武”的說法。

因為自明朝以來的教育至上的風氣,黑井出了數不勝數的知識分子。百姓教育程度高了,整個黑井的社會風氣也比其他地方更好,整個黑井的民風都相當淳樸。李雲松說,黑井人很推崇文化及忠、義、孝這些品德。鎮上的人寫字都鮮有行書、草書,而是以正楷居多,取其堂正之意。另外至今仍為黑井人津津樂道的一點就是,哪怕在黑井鹽業最為鼎盛、黑井每日迎來送往數萬馬幫和生意人的時候,黑井也沒有一間青樓。

除了教育之外,黑井另外一個讓人自豪的方面,是豐富的宗教文化。遠在南詔時代,佛教就已傳入黑井,隨後道教、伊斯蘭教也相繼進入。小小的一個黑井鎮上,大小寺廟庵堂就有56座、文筆塔5座、石牌坊5座,歷代遺留碑刻65塊。除此之外,小鎮上還分佈著密如繁星的戲台、書院、藏經樓、公學、私塾、孔廟……

黑井的大龍祠里有一座雲南最大的、保存完好的古戲台。古戲台與大龍祠連為一體,合為一座走馬轉閣樓式建築。滇劇是黑井的主打劇種,其演出規模和水平都是一流的。李炎說,當時黑井已經具備了與昆明相同的演出條件,滇劇的行頭,昆明有一套,黑井必有一套。昆明所演出的曲目,包括各種摺子戲,在黑井都能完整地演出。而老黑井人欣賞滇劇的水平更是一流,當時在昆明排演的大戲,都要先到黑井演出,過得了黑井人的眼,才向其他地方推廣。

由於文風昌盛,歷來尊師重教,黑井得以人才輩出,單清朝一代,就有8人考中進士,元代至民國年間,共有進士13人,1人被皇帝欽封為“武功將軍”。還有傳言說,何家的四子何良,更是應招入宮參與編寫《四庫全書》的作者之一。至民國年間,黑井的書院還擔負為陸軍講武堂輸送人才的任務,后黑井果然出了5位將軍,1位議會議長,4位縣團級軍政長官。

上武家的威望,不只來自於其代代相傳的教育精神,還有上武家的財富。滿人入關,搶佔了大明江山之後,在永曆帝時期積極賣鹽抗清的黑井就成了要被嚴加控制的重地,作為意識形態傳承的教育,自然成了朝廷首先要控制的對象,於是煙溪書院就被定性為反動書院。清雍正年間,黑井遭遇了第二次拆學,書院的先生們也被驅散回家。

到了康熙49年,黑井終於恢復辦學,但官府並不提供資金,而是要求民間自主辦義學。當時李家的製鹽生意已經頗賺了一些錢,但李家的當家人李名遠還是放棄了生意,而且拿出自己家的錢,帶領民間學士辦起了義學。他專門購置了一處土地,叫做“學田”,以租養學。上武家與李家歷代交情匪淺,李炎說兩家幾代以上還擁有一層表兄妹聯姻的世親關係,按照輩分,李炎是要稱呼武舜碧叔叔的。恢復辦學后,將辦教育列為第一祖訓的上武家當然也隨著李家一起回頭繼續辦教育,不過,上武家的生意也並沒有放棄。武舜碧說,一直到近代,上武家連續幾代每代都只有一個男丁,才只好漸漸放下了家族的製鹽生意,遵循家規,專心教書。

李武兩家世代悉心培育的煙溪書院,後幾經變遷,先是更名為南山書院,經雍正時期一度停辦,后又併入了龍江書院。清朝光緒後期廢除科舉,全國辦高等小學堂,龍江書院便搬至萬春高等小學堂,1938年被毀。

至於兩家人的財產,則在解放后的土改中全部被沒收充公;兩家的人被定性為地主,成員四散;而上武家的生意也徹底消失。

無論武舜碧、李炎還是李明華,都認可黑井發達的教育對黑井的商業起到了不小的促進作用,而且,黑井的鹽商中,有不小的一部分是文人經商。黑井的教育發達,知識分子多,當地人對有學識的人自然而然十分敬重。因此像上武家、李家這樣的知識分子家庭因為擁有相當的地位,做生意也會更為順利。反過來,這些文人儘管不少都“下海”經商,但對教育事業卻始終支持,販鹽所賺的錢,也會投入教育中去。如此,才讓黑井的鹽業和教育業互為促進,鼎盛一時。