伐魚河

伐魚河

伐魚河,也稱磻溪河,古稱磻溪,屬黃河支流渭河南岸(右岸)支流。即傳說姜太公垂釣之的河流。伐魚河源於陝西省寶雞市陳倉區(原寶雞縣)天王鎮境內秦嶺北麓青峰山北側。由西南流向東北,於磻溪鎮葦家灣北注入渭河。流域面積155.1平方公里,總長26.3公里,平均比降3.16‰。

伐魚河,屬渭河南岸(右岸)一級支流。伐魚河古稱磻溪。《水經注》載:“渭水之右,磻溪水注之……。水流次平石釣處,即太公垂釣之所也。其投竿跽餌,兩膝遺跡猶存,是有磻溪之稱也。”

伐魚河

上游流經土石山區,河道狹窄,水流湍急;下游出峪口,河道漸現寬坦。

主要有:石安、十八盤、三十盤等溝之水。

| 伐魚河主要支流 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 河名 | 位置 | 流域面積(平方公里) | 河長(公里) | 比降(‰) |

| 石安河 | 左 | 29.5 | 11.1 | 74.1 |

| 十八盤河 | 左 | 10.0 | 7.0 | 94.5 |

| 三十盤河 | 右 | 23.5 | 10.9 | 76.3 |

| 大平里 | 右 | 33.2 | 10.3 | 53.7 |

伐魚河源頭青峰山,在天王鎮八廟村南,縣城東南約47公里。海拔2242米,東西低,中間高。青松雄偉,山峰秀麗,四季常青。舊志載,山上唐代建有青峰禪院,春夏遊人不斷。屬於秦嶺北麓山地,秦嶺因系大斷層,其北麓山勢陡峭,形成千崖競秀的壁立山峰,座座峰巒東西綿亘,河谷狹窄,河流短促,急流瀑布壯觀。海拔1200~2706米。山體多由花崗片麻岩構成,岩石結構粗,形成早,風化嚴重,表面有不同程度風成的黃土、准淡栗鈣土或紅色土。

中游地形屬渭河南原區,南依秦嶺,北臨渭河谷地,自東而西原間有發源於秦嶺的同峪河、伐魚河、磻溪河、馬尾河、清水河等河谷地,將原體切割成大小不等20多塊。原面呈魚脊狀或峁狀,南高北低,傾斜度大,坡度7°~10°,海拔550~850米,原面以100~150米的陡崖與河谷地連接。

下游川道地勢較平坦,土壤耕層有機質含量在1%以上,海拔507~600米,年平均日照2100~2130小時,大於或等於攝氏10度積溫4010~4200攝氏度。地表水、地下水藏量佔全縣地下水總藏量82%,每人平均耕地1.4畝,其中每人平均水澆地1.1畝,每個勞動力平均耕地3.21畝,農業機械化耕作水平達70%以上,糧食、油菜等農作物畝產均高出全縣水平。

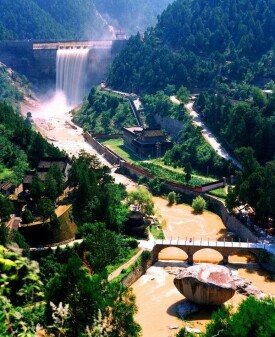

歷代有引用伐魚河水灌溉史實。1973年11月21日,在伐魚河峪口以上300米處興建了釣魚台水庫,設計別緻,宏偉壯觀,為西北地區唯一的雙曲拱型壩。

釣魚台水庫大壩

伐魚河渠,據清乾隆五十年(1785)《寶雞縣誌》水利圖所示:伐魚河左岸有伐魚河堰,右岸有伐魚河東渠。民國十一年(1922)《寶雞縣誌》載,伐魚河堰灌田40畝,伐魚河東渠灌田8頃余(每頃摺合今制100畝)。中華人民共和國成立后,1952年至1957年對原有渠堰進行改建和擴建。建成東、西乾渠工程和支斗渠30餘條,設施灌溉面積1007萬畝,有效灌溉面積0.880萬畝。1963年,於釣魚台始建固定渠首擁水壩。1978年,並歸釣魚台水庫灌區。

磻溪河水庫,1971年2月動工。1984年5月全部竣工。1983年,磻溪河水庫為灌區提供灌溉用水480.50萬立方米,糧食平均畝產575斤,比建庫前的1970年凈增310斤,並為原區1.5萬人和千餘頭大家畜提供了充足的飲水和用水。1982年,寶雞縣水利水電局,對磻溪河水庫工程進行了“三查三定”。1984年12月,陝西省水利水電局、寶雞市水利水電局對該水庫通過了竣工驗收。

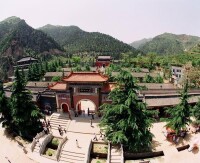

磻溪宮

煙霞洞:舊志載,在磻溪宮中,洞深不可窮,時有雲煙出。後漢王喬曾在此得道。

青峰寺:在今天王鎮南青峰山上。明天順三年(1459),僧妙園建。傳雲,唐太宗之妹在此山帶發為尼。

鳳女台:故址在今磻溪鳳鳴村。“秦穆公女名弄玉,善吹蕭作鳳鳴,顧罕儷也。忽逢蕭史願為偶,穆公築台,使二人居之。奏簫,有鳳來儀,鳴於側。越數日,簫郎乘龍,秦女跨鳳,俱仙去。”(見《列仙傳》)后寶雞知縣周某與其友於此捐俸建樓,中塑蕭史、弄玉二像。台已圮。今考其原古城堞樣夯土及其地勢辨認,鳳女台可能在磻溪鄉鳳鳴村西側原頭上。李太白《鳳台曲》云:“嘗聞秦帝女,傳得鳳凰聲。是日逢仙子,當時別有情。人吹彩簫去,天借綠雲還。曲在身不返,空餘弄玉名。”

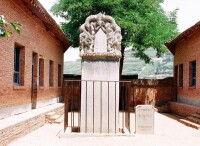

清風台:在磻溪宮中,為元代邱長春所築,清康熙三十六年(1697)重修。系磚砌台基,樓閣式建築,上為九脊歇山頂,內設邱真人祠,台外有卧牛石和異柏一株一本三種,枝桿皆左扭,傳為邱長春手植。東崖有一矮柏,枝垂而不揚,傳為邱長春晾衣樹。清風台有人疑為鳳女台,舊志載:“公諱處機,字通密……於是登西虢,覽山川之秀氣,訪神仙之遺址……遂飛遁曠谷築一台,西倚飛雲之壁,東臨漱玉之溪,北跨渭濱,南依山色,中引清風,故日清風台”,而非鳳女台。

姜子牙釣魚台

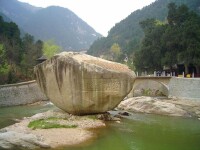

釣魚台下璜石

元朝初年的時候,蒙古人入主中原,統治了中國。有一年秋天,從上面來了個昏庸而又蠻橫的蒙古官兒,說是來考察河道水利。聽說磻溪是古人釣魚的地方,就要求當地人每天送魚給他,沒魚拿錢代魚,結果錯把“代魚”二字標在了地圖上。並荒唐地在"代"字後邊多了一撇,競成了"伐魚"二字。從此後就以訛傳訛,世代相傳,有名的磻溪河竟訛傳成了伐魚河,一直流傳到現在。