AKARI

AKARI

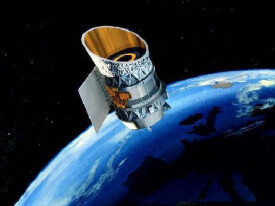

徠AKARI(日文:あかり。ASTRO-F)是由日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)和部分歐洲、韓國機構合作開發的紅外線天文衛星,於2006年2月21日協調世界時21:28在日本鹿兒島縣的內之浦宇宙空間觀測所(Uchinoura Space Center)由M-V火箭發射至太陽同步軌道。AKARI的設計工作開始於1996年,根據日本天文衛星的排序命名,其最初的名字是ASTRO-F。而由於它主要用於紅外的巡天觀測,所以又被稱為IRIS(Infrared Imaging Surveyor,紅外成像巡天設備)。在發射后正式被命名為AKARI(あかり),在日文中是“光”的意思。

AKARI的總預算達134億日元,其主鏡是一架有效口徑為0.67米,焦距為4.2米的RC型反射望遠鏡,製作材料為碳化硅,可以有效地減輕望遠鏡的重量,這也是歷史上首次在太空望遠鏡上選擇用碳化硅作為主鏡的材料。為增加主鏡的反射率,並減少自身的紅外輻射,其表面覆蓋了一層金。AKARI的製冷系統採用液氦為製冷劑,此外還裝載了斯特林製冷機(Stirling Cycle Mechanical refrigerator)進行機械製冷設備,為其後續望遠鏡SPICA的製冷手段提供參考依據。此外,AKARI的附鏡支架採用鈹金屬製作以降低了衛星的總質量。AKARI發射時的總質量為955千克。

AKARI的觀測設備包括一台FIS和一台IRC。FIS(Far-Infrared Surveyor),用於在遠紅外的四個波段的成像觀測,進行遠紅外巡天。而IRC(Infra-Red Camera)則用於近中紅外三個波段的成像觀測。此外,FIS和IRC還可以作為攝譜儀拍攝不同波段天體的光譜。由於中遠紅外觀測對溫度的要求較高,FIS只能在液氦用盡前使用。2007年8月26日,AKARI的液氦全部用盡,之後衛星只能使用機械製冷將溫度維持在40K左右,只能使用IRC進行近紅外波段的觀測。

AKARI的首要任務是進行紅外巡天,並對重要目標進行觀測,其目的包括下列五個:

尋找原始星系,探明星系形成和演化觀測恆星形成區域,對恆星誕生進行調查尋找褐矮星尋找太陽系外行星嘗試用紅外手段發現更多的彗星。此外,AKARI還承擔給歐洲空間局的赫歇爾空間天文台、普朗克衛星以及後續望遠鏡SPICA選擇觀測目標的任務。

AKARI的運行分為四個階段:

階段0:此階段為性能調試與驗證階段,時間是升空后的前兩個月。2006年4月13日,AKARI拍攝升空后的第一張照片,對象是位於狐狸座反射星雲IC 4954/4955。

階段1:此階段為巡天觀測階段,時間從2006年5月8日至11月8日。在這個階段AKARI完成第一輪的全天巡天,大約有70%的天區至少觀測了兩次。

階段2:此階段AKARI繼續進行第二輪巡天,並對一些重要的目標進行定點觀測。定點觀測中最重要的項目是對北黃極和大麥哲倫星系的多波段深度重點觀測。階段2原本計劃持續到AKARI的升空后大約500天液氦用盡為止,但2007年3月JAXA估計液氦至少可以用到9月9日並延長第二階段的時間。8月26日,AKARI搭載的液氦全部用盡,第二階段結束。這次階段已經有94%的天區至少觀測了兩次,同時對超過5000個目標進行定點觀測。

階段3:液氮用盡后AKARI無法繼續進行中遠紅外觀測,衛星只能使用機械製冷將溫度維持在40K左右,只能使用IRC進行近紅外波段的觀測。此階段將持續到衛星報廢為止。

紅外巡天:AKARI的最重要成果,完成全天94%天區的中遠紅外巡天觀測,並完成9、18、65、90、140和160微米共6個波段的巡天圖。

對宇徠宙深處進行多波段的紅外觀測。

對位於時鐘座的球狀星團NGC 1261的紅外觀測沒有發現理論上應該存在的塵埃顆粒。

對天鵝座的恆星形成區進行紅外觀測。

對獵戶座天區進行紅外觀測。

尋找AKARI/FIS觀測到的長壽命原行星盤

基於日本紅外衛星AKARI/FIS的年輕恆星體樣本,通過匹配Hipparcos(High Precision Parallax Collecting Satellite)的資料庫共計得到21個太陽系附近的年輕恆星體,可靠性為90%。恆星的光譜類型從B型到M型星。利用Hipparcos精確的三角視差測量,定出源在赫羅圖位置分佈,進而與理論的演化軌跡等時線比較估算恆星的年齡。結果發現樣本中存在兩個年齡大於10Myr的年輕恆星體。光學至紅外能譜分佈表明這兩個源是II型年輕恆星體,即有原行星盤。通過進一步的能譜擬合表明這兩個源的年齡分別為(14.1±4.2)Myr和(16.8±4.4)Myr。長壽命原行星盤與行星形成關係緊密,是理想的原行星誕生地。

殘盤與原行星盤的紅外輻射研究

星周盤在早期恆星演化與行星形成過程中起著非常重要的作用。紅外輻射是探索星周盤最有效的方法之一。AKARI/FIS亮源資料庫(AKARIBSC)是一個無偏的全天巡天AKARI的涵蓋65到160微米的遠紅外點源資料庫,為尋找星周盤提供了獨特的資料庫。本論文詳細介紹了作者在博士期間利用AKARIBSC去尋找殘盤與原行星盤的兩項工作。第一項工作主要講述AKARI/FIS探測到的亮殘盤候選體。我們用Hipparcos的主序星資料庫匹配AKARIBSC,證認了至少一個遠紅外波段探測的源共136個,匹配的可靠性大於90%。在排除了57個污染源或者是其它紅外超的源比如YSO、Be星等,和4個沒有紅外超的源后,一共得到了75個殘盤候選體。我們的樣本源光譜型分佈從B型到K型,早型的佔主導。這是目前為止用全天巡天數據尋找到的唯一一個很亮的殘盤候選體樣本,巡天的空間解析度比前一個全天樣本所用巡天IRAS高出8倍多。再者,通過搜集其它公布的紅外測光數。

Space_telescopes

| AGILE | AKARI | 錢德拉X射線天文台 |

| COROT | 費米伽瑪射線空間望遠鏡 | 星系演化探測器 |

| 高能瞬態探測器2號 | 哈勃空間望遠鏡 | 開普勒任務 |

| 國際伽瑪射線天體物理實驗室 | LEGRI | MOST |

| PAMELA | 羅西X射線計時探測器 | 太陽和太陽風層探測器 |

| RadioAstron | 斯皮策空間望遠鏡 | 朱雀衛星 |

| 伽瑪射線暴快速探測器 | 亞毫米波段天文探測衛星 | 太陽過渡區與日冕探測器 |

| 太陽動力學天文台 | 威爾金森微波各向異性探測器 | 廣角紅外線探測器 |

| 廣域紅外線巡天探測衛星 | XMM-牛頓衛星 | 赫歇爾空間天文台 |

| 普朗克衛星 | ||

| TAUVEX | Astrosat | 核光譜望遠鏡陣列 |

| Spectrum-X-Gamma | 蓋亞任務 | ASTRO-G |

| 太陽系外行星巡天衛星 | 詹姆斯·韋伯空間望遠鏡 | 新世界任務 |

| 太空干涉測量任務 | 達爾文任務 | SPICA |

| 激光干涉空間天線 | XEUS | |

| 星座-X天文台 | 暗能量空間望遠鏡 | 菲涅耳成像器 |

| 先進技術大口徑太空望遠鏡 | ||

| ABRAXIS | Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics | ALEXIS |

| Aryabhata | Astro 2 | Astron |

| Astronomical Netherlands Satellite | BeppoSAX | Broad Band X-ray Telescope |

| 康普頓伽瑪射線天文台 | Copernicus Observatory | Cos-B |

| 宇宙背景探測者 | 愛因斯坦衛星 | EXOSAT |

| 極紫外探測器 | 遠紫外分光探測器 | Ginga |

| Granat | Hakucho | HALCA |

| HETE | HEAO-1 | HEAO-3 |

| 依巴谷衛星 | 紅外線太空天文台 | International Ultraviolet Explorer |

| 紅外線天文衛星 | 太空中途紅外實驗 | 奧丁衛星 |

| 軌道天文台 | RELIKT-1 | 倫琴衛星 |

| SAS-B | Tenma | 烏呼魯衛星 |

| 陽光衛星 | ||

| 愛丁頓任務 | 類地行星發現者 | |

| 空間天文台 | 空間望遠鏡列表 | 大型軌道天文台計劃 |