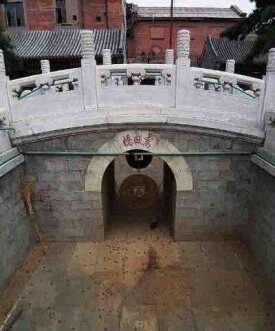

窩風橋

明代建造於北京市的單孔石橋

窩風橋位於北京市西城區白雲觀街白雲觀內,始建於明代,清聖祖康熙四十五年(1706年)重修,是一座南北向的單孔石橋,橋長9.5米,寬3.2米,有四對望柱和三對鏤空寶瓶護欄,方池周圍有16根望柱及護欄。橋的下面是一個開挖出來的無水方池,是一座名副其實的旱橋,名為“窩風橋”。

窩風橋

窩風橋為單孔石拱橋,橋長9.5米,寬3.2米,有四對望柱和三對鏤空寶瓶護欄,方池周圍有16根望柱及護欄,望柱刻浮雲龍騰鳳舞紋。

這是一座特殊的橋。因為它不是架在河上或者水池之上。它的下面是一個開挖出來的無水方池。它完全是一座旱橋。

其一:相傳為記念道教全真派創立者王重陽祖師而建。原來,王重陽祖師於金正隆四年(1159年),棄家外游,在甘河橋遇異人,授以修鍊真訣,於是出家修道。后離開陝西,前往山東傳道度人,並創立了全真道。後世全真派教徒,于山門后修建“甘河(干河)橋”以記念創教祖師,實屬情理之中。如陝西西安八仙宮內亦修有一石橋,名“遇仙橋”。

其二:由於北方風猛雨少,廟外原有座“甘雨橋”,當時人們便在觀內修建了這座石橋,取名“窩風橋”;兩座橋象徵風調雨順、時有和風細雨滋潤蒼生之意。

另有說法,王銘珍先生《為白雲觀窩風橋正名》一文中講:1931年日本人荒木測繪的“白雲觀平面圖”,圖上標明此橋名日“泮橋”,橋下日“泮池”。日本人小柳司氣太編寫、1934年發行的《白雲觀志》稱:“殿前有石池,謂之泮池,石橋架焉,謂之泮橋。”把窩風橋叫成“泮橋”,不過,人們還是用通俗叫法稱泮橋為“窩風橋”。

窩風橋

窩風橋的名稱就此傳開了。後來,白雲觀逐漸成了北京著名的旅遊景點。這座窩風橋也被巧妙地利用起來。在橋洞中懸掛一枚大大的銅錢,錢孔里又掛了個銅鐘。遊人可以用銅錢(現在用鐵片仿製的銅錢代替)瞄準銅鐘投擲。擊中銅鐘發出響聲象徵大吉大利,福星高照。民間稱為“打金錢眼”。如今已經演變成為一種民俗娛樂活動了。尤其是到了春節廟會,這裡人山人海,遊人紛紛購買鐵銅錢,男女老幼排著長隊興緻勃勃地“打金錢眼”,為廟會的一大景觀。

窩風橋下擲銅錢

窩風橋

民國有竹枝詞:“白雲觀里會神仙,綠女紅男席地眠,我不求仙占吉利,窩風橋下擲銅錢。”后一首竹枝詞里所說的“窩風橋下擲銅錢”,是由此派生出來的白雲觀廟會另一種帶有民俗色彩的節目,叫做“打金錢眼”。窩風橋,是白雲觀里的一座石橋,如今重修,橋洞下懸掛一枚直徑三尺有餘的碩大銅錢,橋洞后蒲團上端坐一位鶴髮童顏閉目養神的老道士。所謂“打金錢眼”,就是用真錢在橋邊換幣處換來小銅錢,然後將小銅錢往那枚大銅錢中間方形的錢眼裡扔,如果小銅錢能夠從錢眼裡穿過,這一年便會過得順利安詳;如果再能夠擊中後面端坐的老道士身上,便是交上了好運,大吉大利。看當年玩過這個遊戲的劉葉秋老先生在他的老書《京華瑣話》里講,由於人站在橋上是往下面的橋洞擲錢,角度的關係,很少有人會能夠讓錢從錢眼裡穿過。只有小銅錢撞擊在大銅錢上,發出清脆的聲音,平添了幾分春意。