古DNA

古代生物的DNA分子

從徠考古材料、古生物化石、生物遺體、遺跡及沉積物中獲得取的古代生物DNA分子。主要來源於博物館標本、特殊條件下(如琥珀、永久凍土等)保存的古生物組織及法醫樣品。

目錄

距今32500年,有助揭示遠古氣候和海洋生態演化奧秘

古DNA

在廣闊的南大西洋中,有一片海域幾乎沒有生命跡象:沒有鳥類,極少的魚類,甚至浮游生物也不多見。但是研究人員日前報道,他們發現了埋藏在海底的珍寶:海床之下淤泥中的古DNA。

古DNA來自微小的單細胞海洋生物,距今已有32500年,它們首次在深海平原中被發現。本周發表的一項研究顯示,另一個研究小組從黑海較淺的海底提取出距今11400年的浮游生物DNA。研究人員說,從地球表面找到如此古老的DNA有助揭示遠古氣候和海洋生態演化等很多領域的奧秘。

德國海洋生物多樣性研究中心的深海生物學家Pedro Martinez Arbizu在一篇關於南大西洋古DNA的文章中寫道:“我們已經能夠證明,深海是最大的長期DNA檔案庫,也是一個研究過去生物多樣性的主要窗口。”

英國利茲大學古生物學家Bridget Wade沒有參與到這項研究中,他表示:“新研究是振奮人心的。迄今為止,尚不明確這些DNA研究可以把我們帶回到多麼遠古的時期。DNA能告訴我們一些在化石記錄中無法發現的新信息。”

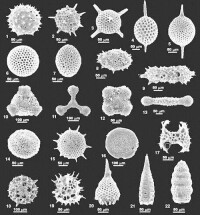

研究南大西洋的小組開始在巴西海岸數百公裡外的海底淤泥、粘土中尋找DNA。研究人員設法從兩組相關的海洋生物——有孔蟲類和放射蟲類中獲得遺傳物質。它們都是單細胞生物,是研究人員研究史前海洋世界的首選對象。

研究人員使用有孔蟲和放射蟲的特殊DNA片段來摸索這兩組海洋生物的DNA規律。他們根據DNA測序技術比較兩組結果。分析顯示,他們已經發現了169個有孔蟲物種和21個放射蟲物種,其中很多物種對科學家來說還是未知數。更重要的是,很多有孔蟲物種不會形成化石,這一結果發表在5月7日的《生物學快報》上。

該文章的作者之一、瑞士日內瓦大學研究有孔蟲的專家Jan Pawlowski說,目前學界有能力研究所有的物種,不再局限於那些能夠形成化石的物種。“這些成果給了我們一個完全不一樣的視角,提供了新的方向來洞察過去發生的事情。”例如,這些極小生物的不同物種會喜好不同的水溫。因此,從埋藏在海底的沉積物中所提取的DNA,可以用來追蹤不同物種的生物多樣性,反映海底水溫隨著時間推移發生的變化。

另外一個實驗小組則研究埋藏在黑海海底的DNA。黑海曾是一片巨大的湖泊,約9000年前(這一時間存在爭議)和地中海連接在一起。研究人員檢測了水下980米深處的沉積物,這一深度要遠遠淺於深海平原。該小組得出的結論和研究南大西洋小組得出的結果相似:海底泥漿中缺乏有機物質,且長期被暴露在氧氣中,因此從理論上說,不太可能積累保存DNA。

美國《國家科學院院刊》本周發表的一篇文章顯示,有一種類型的海洋真菌首次出現在9600年前的沉積物中,準確的時間點大概是某些湖沼浮游生物和河蚌消失的時候。這意味著海水開始入侵湖泊的時間比科學家所知的早了約600年。馬薩諸塞州伍茲霍爾海洋研究所的古生態學家Marco Coolen說,在一份具有9300年歷史的沉積物中,該小組從一種海洋藻類中發現了DNA,儘管直到2500年前,化石記錄中才出現這種藻類。

據徠稱,這些古老的遺傳物質被證實是現代污染物,因此其他關於古DNA的研究都遭到了懷疑。德國布萊梅大學古生物學家Michal Kucera說,這項新研究並未受到這些干擾。他補充道,兩個小組都採取了必要的步驟以避免污染,並且從他們的實驗結果看起來並不像是污染物。

2004年,正在讀大學的付巧妹寫下了這樣的入黨誓言。“向困難挑戰,絕不低頭”這幾個字,也成為了她從事科研工作的信念。付巧妹從事的是古DNA的研究,通過對數萬年前遺留下來的,過去人群的遺傳信息來了解人群的演變過程,以及這些演變對我們現在人會造成什麼樣的影響。面對距今數萬年的人骨樣本,最難的便是古DNA的破譯,包括提取、捕獲、測序、重建古DNA片段等複雜的工作。她首先面臨的難題就是如何去掉這些古老人類DNA中的環境污染。