自行車駕照

自行車駕照

自行車執照是指在經過有關部門的考核后而取得的駕駛資格證書。自行車,又稱腳踏車或單車,通常是二輪的小型陸上車輛。人騎上車后,以腳踩踏板為動力,是綠色環保的交通工具。

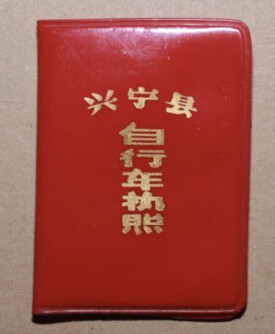

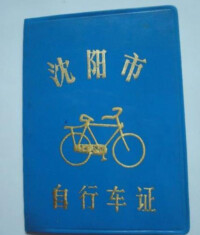

自行車執照是指自行車行車執照,簡稱自行車照、自行車證等,與自行車駕照是兩個概念,自行車駕照民國時期也曾頒發過,存世極少,我國交通藏品收藏家劉志剛也僅收藏到1937年、1966年兩種自行車駕照。

自行車是人類發明的最成功的一種人力機械,是由許多簡單機械組成的複雜機械。

1790年,有個法國人名叫西夫拉克,他特別愛動腦筋。有一天,他行走在巴黎的一條街道上,因為前一天下過雨,路上積了許多雨水,很不好走。突然,一輛四輪馬車從身後滾滾而來,那條街比較狹窄,馬車又很寬,西夫拉克躲來躲去幸而沒有被車撞倒,還是被濺了一身泥巴和雨水。別人看見了,替他難過,還氣得直罵,想喊那輛馬車停下,講理交涉。西夫拉克卻喃喃地說:“別喊了,別喊了,讓他們去吧。”馬車走遠了,他還獃獃地站在路邊,他在想:路這麼窄,行人又那麼多,為什麼不可以把馬車的構造改一改呢?應當把馬車順著切掉一半,四個車輪變成前後兩個車輪……他這樣一想,回家就動手進行設計。經過反覆試驗,1791年第一架代步的“木馬輪”小車造出來了。這輛最早的自行車是木製的,它的結構比較簡單,既沒有驅動裝置,也沒有轉向裝置,騎車人靠雙腳用力蹬地前行,改變方向時也只能下車搬動車子。即使這樣,當西夫拉克騎著這輛自行車到公園兜風時,在場的人也都頗為驚異和讚歎。

自行車駕照

清同治七年(1868年)11月,上海首次由歐洲運來幾輛自行車,是人坐車上,兩腳踮地引車而走的業餘消遣的娛樂性代步工具。

同治十三年,法國人米拉從日本運來人力車輸入上海,這種車稱為“東洋車”,因是黃色的又叫“黃包車”,成為代步工具。隨後滬上興起了人力車的修、租、販制業。

清光緒十一年(1885年)后,英商怡和、德商禪臣、法商禮康等洋行將自行車及零件列為“五金雜貨類”輸入上海,到19世紀末在上海已有廣泛市場。

原來設攤修理馬車、人力車的諸同生,於光緒二十三年選址南京路(今南京東路)604號,開辦了同昌車行,經營自行車及零配件。

光緒二十六年,上海有惠民、曹順泰等六七家車行,銷售人力車、馬車及自行車零配件,以賣帶修。

民國4年(1915年),上海有近20家自行車商店。第一次世界大戰結束后,郵電事業發展,自行車成為郵差的交通工具,自行車需求激增,市區又新開一批自行車商店,形成了以老閘區(今黃浦區)為中心的自行車銷售網路。

1866年清廷派出第一個出洋考察團,19歲少年張德彝遊記里提到,其發明的“自行車”一名,自行車一詞首次出現,並被一直沿用。

在自行車形成一定的規模生產以後。經常出現道路擁擠及交通事故。於是,開始出現相對的管理規則,然後自行車駕照誕生了。自行車駕照在中國最早的記錄可以追溯到民國。

一、自覺遵守交通規則,聽從交通民警和交通管理人員的指揮和檢查。鈴、閘、鎖必須齊全有效。

二、通過交叉路口、拐彎處及坡道時,均須減速響鈴示警。轉彎前必須伸手示意,不準突然猛拐。

三、騎車不準雙手離把或單撐傘;不準扶肩并行或曲線行駛;不準酒後騎車;不準與機動車爭道搶行;不準攀扶其他車輛;不得在街上練習騎車;不準穿入機動車道和人行道。

四、車輛證證應妥善保管,不得轉借塗改,如有損遺失,應及時申報換(補)發。車牌需掛在顯著位置。

(一)車件應完備;

(二)車上應安置手鈴;

(三)一車不準兩人共乘;

(四)前後輪至少須裝設一個制動器,其制動力以能於車下坡時制止車之下行為標準;

(五)於日落後黎明前行駛,須於車前懸白光燈一盞,車后裝置紅色反光石一塊。

自行車由開始的交通主要的貴族交通工具已經變得大眾化了,管理制度以及生產普及和操作技術都有大大的改善。然而隨著機動車車輛的普及以機動車駕駛證的產生,自行車駕照隨之漸漸載入歷史。

在惠安黃塘鎮松溪東湖村,陳女士展示了已有30年歷史的藍色小本子。只見封面寫著“惠安縣自行車行駛證”字樣,還印有一輛可愛的自行車圖案。證件內頁註明填發日期是

“1983年6月1日”,發證機關是“惠安縣公安局”,購入時間則為“1980年元月”。

“我小時候就是騎著它上下學的,很拉風!”陳女士是個“80后”,她說,自行車平時是老爸在用,自己9歲的時候,就學會了騎自行車。“那時候膽子特別大,剛學會不久就敢正式上路,而且還載人!”

由於全鎮的小學極少,上學需要到很遠的地方,陳女士當年就騎著自行車,車前面載著弟弟,車后架載著兩個同村的同學,大家就這樣“一路歡歌”上學去。

“那時候,挺多同學都還是走路上學,所以一路上我們挺"惹眼"的,"惹眼"不僅因為有自行車,更主要是我們經常不慎倒地,都摔成一團啦!”陳女士笑呵呵地說。

陳女士的父親陳老伯告訴記者,自行車是當年特地託人買來的,大概花了180元左右。自行車在當年算是“奢侈品”了。因為供不應求,需憑票購買,所以自己就四處托關係,終於買到一輛。

第一次將自行車騎回家時,一路上就引來不少羨慕的目光,左鄰右舍更是很好奇,當晚湧來不少人“參觀”,問長問短。

“車子買來后,就得上牌、辦理行駛證,而且證件還得隨身攜帶。”陳老伯說,當年家裡窮,家庭收入主要靠賣一些自產的水果,比如龍眼、石榴等。於是,自行車就成了自己四處奔波的交通工具,有的時候到惠安,有的時候又輾轉到泉州市區。“沒有辦理行駛證的話,會有公安交警人員盤查的!”

後來,摩托車、小汽車等交通工具慢慢普及,逐漸破舊的自行車便“光榮退休”了。就在2009年,陳老伯賣掉了這輛陪伴自己近30年的自行車,“雖有點不舍,但還是決定賣了它,一直放在家裡沒用,畢竟太舊了!”最終,這輛曾經在村裡“風靡一時”的自行車,以50元的價格,賣給了回收破爛的小販。