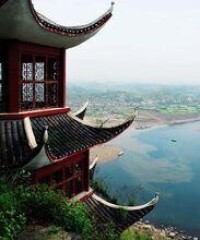

沅陵二酉徠山,又稱萬卷岩,坐落在沅陵縣城西北15公里處的二酉苗族鄉烏宿村,因酉水和酉溪在此匯合而得名,山樑起伏,狀如書頁,所以又稱萬卷岩,是中華文化聖山,道家第26洞天,國家AAA級旅遊景區。

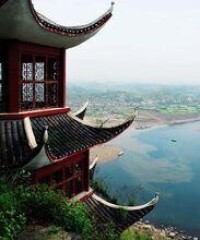

沅陵二酉山主峰海拔509.8米,次峰海拔428.1米,酉水河面96.9米(庫區水位最高可達108米),相對高差331.2米。沅陵二酉山規劃景區13000畝,核心景區3000畝。沅陵城區西北沿酉水而上12公里,沅陵二酉山屬亞熱帶季風濕潤氣候,年平均氣溫16.8°C,冬無嚴寒,夏無酷熱。3—5月春季氣溫分別為11°C、16.5°C、21.5°C;6-8月夏季氣溫分別為25.5°C、28.2°C、27.4°C、;9—11月秋季氣溫分別為23.4°C、17.7°C、12.0°C;12—2月冬季氣溫分別為7.0°C、4.9°C、6.2°C。

沅陵二酉山

沅陵二酉山地層主要以第四係為主,距所處地貌位置及堆積特徵,可劃分為更新統,全新統。更新沖積物,沿酉水及其支流呈繼續分佈,長度2-3公里,寬200—400米,全新統主要為

河漫灘,沙洲和河床沖積,沿酉水及其支流兩側或山間谷地成帶狀分佈。沉積物下部為礫石層或沙礫層,結構鬆散,排列清晰,以石英砂岩、

板岩為主,次為燧石脈石英及灰岩。成份複雜,磨圓度良好。厚度幾厘米至3米。沙洲沉積與河漫灘相似,上部有一層細沙覆蓋,厚度6-9米。河床沉積由河邊緣至中心增厚,厚度一般2-6米。

沅陵二酉山

沅陵二酉山,相傳當年秦始皇“焚書坑儒”時,朝廷博士官伏勝冒著生命危險,從咸陽偷運出書簡千餘卷,輾轉跋涉,藏於二酉洞中,使先秦文化典籍得以流傳後世。成語“學富五車,書通二酉”出於此。這些書簡在秦滅漢興時獻給漢高祖劉邦,劉邦在獲得伏勝所獻大量秦前書簡時大喜,親自將二酉藏書洞封為“文化聖洞”,將二酉山立為“天下名山”。從此後,二酉山二酉洞就成為天下聖跡,成為讀書人畢生嚮往和追求的地方。以後歷朝歷代文人墨客,前往二酉拜謁更是絡繹不絕,留下了大量的詩詞文章。山上一度建院立閣,修堂造亭,香火旺盛。為紀念伏勝修建的伏勝宮和為保護二酉洞修建的藏書閣就是典型的建築代表。在山半石洞下方,留有原

燕京大學校長、湖南督學使者張亨嘉於清光緒六年(1890年)二月所立的榜書碑刻“古藏書處”四個大字。除了二酉藏書外,

二酉山還曾建有善卷堂和仰止亭。據史料記載:善卷,枉渚人,

帝堯南巡時,拜善卷為師,成為一代賢君。帝堯死後傳位於舜,舜以為善卷是帝堯老師,比自己有能耐,欲讓賢,請善卷當皇帝,善卷不受,先居

武陵(常德),后居

沅陵的二酉洞,八十而終,黎民感恩戴德,厚葬于山之巔。《

方輿勝覽》載:“小酉山有洞曰二酉洞,在酉溪口……堯時善卷……隱居於內”。宋真宗時,

辰州通判歐陽陟敬慕善卷,上奏朝廷:“善卷有功於民,應予祠祀,以示崇德報功之意”。真宗詔許,下旨在二酉山巔立善卷堂,封善卷墓,建仰止亭。亭名“仰止”,源於“高山仰止,景行行止,雖不能至,然心嚮往之”一句。意即善卷的德行像山一樣高聳在上,再也沒有人能超過他。

沅陵二酉山中氣候適宜,為眾多物種生存、發育提供了有利的條件。山上植被可分為森林、灌草兩種。植物達500多種,僅

木本植物、喬木樹種就有20多種,其中為國家二級保護的樹種有杜仲、

銀杏、胡桃等10餘種。動物達300多種,屬於國家珍稀保護的有

猴面鷹、

紅腹角雉、飛狐、大鯢(娃娃魚)等。另有爬行類20種,昆蟲30種、兩棲類10種、魚類30種、禽類30種、獸類11種。

沅徠陵二酉山上植被可分為森林、灌草兩種,山間氣候四季分明,靈氣十足,有豐厚的文化底蘊,是古今文人嚮往之地。

翠山書院

翠山書院為明朝進士董漢策所創辦的沅陵第一所私人書院。董漢策,自稱是漢代醇儒

董仲舒的後人,在教書育人上,處處以董仲舒為典範。董仲舒學有“源委”,曾說過:“仁人正其誼不謀其利,明其道不計其功”。董漢策因此在書院堂上高掛“正誼”匾,時時提醒自己,鞭策學生。尤為難得的是,從翠山書院出來的學生,都能秉持董漢策的教誨,重視人才培養。例如向琪,不論身居何處,也不論職位高低,公務之餘,惟一愛好就是聚人子弟學於書院,稱望山先生。顧名思義,就是不忘家鄉的二酉山,是二酉山下的翠山書院培養自己成才的。

妙華書院則是明嘉靖丙戌年間進士王世隆從貴州副使任上告退歸隱,慕二酉山之名氣建起的第二座私人書院。自從辦起書院后,王世隆就很少下山回家,與弟子們一起吃住,每日親自為蒙童講課七八個小時,課餘則帶領學生在山上開荒種地,感悟農人辛勞。他的事迹傳到京城,朝廷官員們沒有不表示欽佩的。兵部尚書、著名學者諶若水,還專門為書院寫了篇短文,差人送到二酉山上。王世隆對這篇銘文十分欣賞,將它裝裱得十分精美,懸掛在書院的正堂,成為妙華書院的堂銘。