解表葯

解表葯

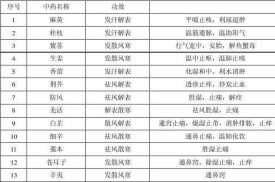

凡能疏肌解表、促使發汗,用以發散表邪、解除表證的藥物,稱為解表葯,或發表葯。根據解表葯的藥性和主治差異,一般將其分為發散風寒葯和發散風熱葯兩類,又稱辛溫解表葯與辛涼解表葯。

徠發散風寒葯多屬辛溫,故又名辛溫解表葯,適用於風寒表證,代表藥物有麻黃、桂枝、荊芥、防風等;發散風熱葯多屬辛涼,故又名辛涼解表葯,適用於風熱表證,代表藥物有柴胡、葛根、牛蒡子、薄荷、菊花等。

● 英文名稱:Exterior-releasing Medicinal

● 學科來源:中醫藥學—中藥學

● 香薷穗,散暑理濕,為夏月冒暑解表之葯。(《徐大椿醫書全集·藥性切用》)

● 具有發散表邪、解除表證功效的藥物,多有發汗作用。

● 凡是以發散表邪為主要功效,用於治療表證的藥物,稱為解表葯,也稱發表葯。表證有風寒和風熱之分,解表葯又分為發散風寒葯和發散風熱葯兩類。

● 解表葯多具辛散輕揚之性,有辛味,主入肺或膀胱經,偏行肌表,疏達腠理,促使發汗,使表邪由汗出而解,從而達到防止傳變、治癒疾病的目的。

● 解表葯適用於感受六淫、時行之邪,出現惡寒發熱、頭痛身痛,苔薄脈浮的表證。

● 此外,這類藥物還有宣肺平喘、解毒透疹、通痹止痛、利水消腫、活血消癰等功效,也常用於外感咳喘、發疹、水腫尿少、風濕痹痛和癰疽初起等病證。

● 使用解表葯時,應注意氣候特點和患者體質的不同,有選擇地配伍用藥。

● 對於正氣偏虛的患者,可辨證選用補虛葯同用,以扶正祛邪。如虛人外感,正虛邪實,難以祛散表邪者,應根據體質不同,分別與補氣、助陽、滋陰、養血等補養葯同用,以攻補兼施、扶正祛邪。

● 發散風熱葯還可用治溫病初起,邪在衛分者,但常須配伍清熱解毒藥同用。

● 對於表證兼見咳喘痰多、目赤腫痛、嘔惡苔膩、脘腹脹滿等,可相應配以化痰止咳平喘葯、清肝明目葯、化濕和中藥或行氣健脾葯同用。

● 本類藥物多為辛散輕揚,發汗解表之品,容易傷陰耗氣。

● ● 對於體虛汗出、久患瘡瘍、淋證、失血及年老、孕婦、產後等津血虧耗者,若用量過大,汗出過多,易導致舌干口渴,心煩不寧的“傷陰”證。

● ● 嚴重者還可引發麵白肢冷、脈微欲絕的“亡陽”證,因此要注意解表葯的用量,做到中病即止,防止過汗傷正,並應慎用發汗作用較強的藥物。

● 解表葯大部分為辛散之品,一般不宜久煎,避免藥性耗散,藥效降低。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯. WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 周禎祥,唐德才。中藥學.2版。北京:中國中醫藥出版社,2016.

● [3] 高學敏,鍾贛生。中藥學:上冊。第2版。北京:人民衛生出版社,2012.

● [4] 凌一揆。中藥學。上海:上海科學技術出版社,1984.