四方城遺址位於湖南省湘西自治州保靖縣東約6公里的遷陵鎮要壩村,地處酉水河中游北(左)岸。整個遺址包括:四方城遺址、漢代青銅冶鍊遺址、戰國糧窖遺址和戰國、漢代墓群。總發掘面積達4千平方米。城址坐北朝南,分佈在高出酉水河30米的第二台地上,因顯現的輪廓呈方形故名,在城址內發現大量板瓦、筒瓦,呈水平分佈,瓦礫下層均系夯築土層。墓葬區分佈在城址的西、北和東面,面積2百多萬平方米,現已清理戰國、漢代、晉、唐、宋墓葬95座,以及戰國糧窖1處、東周遺址1處,春秋時期溝1條,漢代青銅冶鍊遺址1處,出土了一批珍貴文物。

該遺址是湘西乃至武陵山地區保存最為完好、規模最大、延續時間最長的古城遺址。它涵蓋了酉水流域古代文明的全過程,保留了一個完整的封建時代城市考古標本,被專家譽為“開啟湘西古文明的金鑰匙” 。在酉水流域具有對當時政治、軍事、經濟、文化、民族史等諸多方面更為深入研究的學術價值。

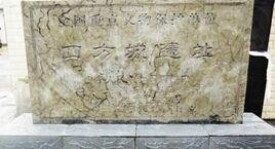

2013年5月被國務院核定為第七批國家重點文物保護單位。

1、四方城遺址有較豐富而珍貴的地下遺存,是研究當地土著文化以及戰國楚、巴、濮等文化關係多元一體的重要資料和物證。據考古資料,四方城遺址上限年代為戰國時期,極有可能延續至漢代,倘若這一推測通過考古學手段驗證,在研究湘西區域性考古學文化序列和認識當時中央集權的政治體制方面具有重要意義。

2、四方城遺址地理位置優越,文化背景獨特,在湘西地區佔有其重要歷史地位。遺址地處酉水中游,其與下游的古丈白鶴灣、

永順的王村和上游的龍山裡耶、大板以及

保靖的魏家寨等重要遺址及古墓群形成了一個有機的文化整體,時代延續脈絡較清晰,文化現象較豐富而複雜,進一步加深對該遺址的認識,有利於我們展開各學科的深入研究。

3、通過對四方城遺址的考古發掘可復原酉水流域建治史實以及其與周鄰諸重要遺址的關係具有重要現實意義。湘西之地屬

武陵山區,與四川、貴州、湖北為鄰,自古為多民族雜處,被封建統治者視為“荒服”或“蠻人”之域。故“正史”對其記載寥寥無幾,即使清代以後修的各種

地方志,有關記載也大都語焉不詳,並多傳說,因此,很有必要通過考古學手段重建酉水流域地區的歷史,特別是戰國、秦漢文化史在湘西的承啟關係。