編草鞋

編草鞋

草鞋,一種用草編織的鞋子,流行於全國許多地區。也稱草履、芒履、芒鞋,俗稱“不借”、“千里馬”。草鞋價格低廉,一般都買得起,或自己會編,且不耐穿,不必借,也無人借,故稱“不借”。草鞋雖然簡陋,但可以隨穿者千里之行,故稱“千里馬”。草鞋歷史悠久,蓋為鞋之祖。

明代李時珍《本草綱目·草鞋》載:“世本言黃帝之臣始作履,即今草鞋也。”按相關史料記載,南朝以前,草鞋僅為一般士人或貧者所穿;至唐代製作工藝講究細緻,始進入上層社會。吐魯番阿斯塔那出土的唐代草鞋,做工精細,即為士族所有。

編織草鞋,南北方用料和式樣區別很大。南方多用稻草編製,稱打草鞋。南方草鞋有底無幫,底上有耳,以草繩為攀帶繫於腳上,相當於草涼鞋,輕便、耐水、防滑,適宜登山跋涉。中國工農紅軍自打草鞋自己穿,爬山涉水,轉戰南北,勝利到達陝北。文學作品也常見寫到草鞋。《水滸傳》第十五回:“(吳用)穿上草鞋……連夜投石碣村來。”《二十年目睹之怪現狀》第四十四回:“劈頭遇見一個和尚,身穿破衲,腳踏草鞋,向我打了一個問訊。”

草鞋

編織草鞋所用工具,主要有鞋楦頭、剪子、錐子、鉗子、改錐、穿針等。鞋楦頭分大小型號,不分左右,因為草鞋為非“認腳鞋”,左右腳可以混穿。每套鞋楦頭分為三件,即鞋尖、鞋跟和固定板。鞋跟和鞋尖斜茬連接,釘子(竹釘或鐵釘)穿連固定,可裝可卸。固定板也為斜茬楔形,用釘子連接於楦頭根部,用以夾住草鞋起頭的蒲片。

將去掉根部的蒲草剪成1.2尺~2尺長的段,用水洇透,按寬窄厚薄分類捆成小捆,濕麻布包好備用。剪下的短蒲葉,可以續接使用。

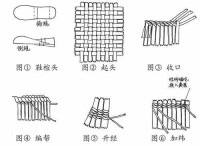

編製的方法

將編鞋底的經緯均按鞋楦頭的模樣向上收攏,成為鞋幫的經條。鞋幫裡層即如此舒展、緊密排列的經條,柔軟而不磨腳。收口以後方與緯條編織。在夠鞋幫高度處開始編織鞋口,即所謂收口。(見圖③)在鞋口一側,用3根蒲草隔一出一插入經條縫隙,分別正向擰勁,對經條壓2挑1擰編鞋口。擰編一圈后,在鞋口下、鞋幫裡層以外,用一根蒲草擰勁束鞋口。束口的目的是使鞋口結實,且隆起鞋幫外層起頭處,使之美觀。在束口蒲草的外側,繼續擰編鞋口的第二圈。第二圈擰完,開始編幫。

鞋口擰編完后,將收口緯條其中一根剪斷,將頭掖入夾層。剩下的兩根緯條,(見圖④)以搓繩的方法正向擰勁,將經條逐一夾在繩狀的緯條中。如此擰編四五圈(圈數視鞋幫高低酌定),即編裝飾帶(下面另述)。裝飾帶編完,需要升經、加緯繼續編,直至收底。所謂升經,即增加經條的根數,相當於織毛衣“升針”。一般從鞋尖的兩側升經。緯條編至此處,(見圖⑤)增加一根經條,頭兒掖入夾層,緯條與之編。左右對稱增加經條。還可以將一根緯條捋過作經,增加一根緯條。所謂加緯,是指轉圈編織的緯條以外,增加短緯。鞋幫腳面部分,需增加短緯,解決面積大、緯條不足問題。緯條編至腳面一側,(見圖⑥)一根暫停編織,續一根短緯與另一根長緯繼續編,編到腳面另一側,短緯掖入夾層,長緯暫停等待。在第一次增插短緯的位置,再增插一根短緯,與長緯繼續編織,編到長緯暫停處,短緯掖入夾層,兩根長緯繼續編。編完一圈,到上次增插短緯處,用同樣方法加短緯。視鞋的大小確定增加短緯的根數,但須為偶數。也可以同時增插兩根短緯單編,到另一側剪短掖入夾層,再接編長緯。

編織時,經緯蒲條以拉緊不斷為度。緯條擰勁兒要一致,鬆緊不一則失去美觀,且不結實。鞋后根要編出“收分兒”,或稱“勒口”,以防穿時不應腳而掉鞋。鞋后根處,裝飾帶及其以上略微勒緊,以下隨鞋楦頭略微放鬆,使鞋后根的式樣與腳後跟的模樣對應。

緯條接近編到頭時,將剩餘部分掖入夾層,將續接的緯條彎折后掖入已編成的夾層,防止脫落。偶有經條折斷,可以與續緯同時進行,即把經條所余部分掖入夾層,甩出一根緯條作經條,另續接一根緯條。接經續緯的方法,可視情況靈活確定,不必拘泥於一種方法。

一雙鞋盡量使經條寬窄一致,緯條粗細均勻,方勻稱美觀。

為了結實美觀,一般在鞋幫上編兩圈裝飾帶。在兩根經條間,增插一根緯條。從增插的緯條開始,以收口的方法,壓2挑1,3根緯條依次擰編。一般編滿兩圈,剪斷一根緯條,將頭兒掖入夾層,繼續兩根緯條的編織,恢復原來花紋。

鞋幫的外層如上法,一直編到鞋底外緣處,拔下楔形固定板,周圍開始向內收編合攏。此後,緯條編織的圈越來越小,需要逐漸減少經條根數。一般鞋底兩側經條根數不變,從鞋尖、鞋跟部位減少。方法是,酌情將經條剪斷,頭兒掖入夾層,緯條繼續向前編織,直至適合封底為止。還可以將一根緯條剪斷掖入夾層,以擬減掉的經條充緯繼續編織。若遇相鄰兩根經條細,可合併為一根經,等於減少一根經條。當編織到左右兩邊間的距離剩一指左右時,開始封底。

把鞋跟部或尖部經條剪斷3根,頭兒回掖入夾層,將對面3根經條理順,塞入剪經條部位的夾層內,形成封底用的3根經條。兩側的經條變為緯條,從一端開始編緯。左側第1根緯條壓1挑1,右側第1根緯條壓1挑1,二者疊壓編入經條;左側第2根緯條挑1壓1挑1,右側第2根緯條挑1壓1挑1,二者疊壓編入經條。以同樣方法奇偶數緯條交錯挑壓編入經條。因經條兩端已經固定,后編的幾根緯條需用改錐、鉗子幫助插編。封底完成,用剪刀把緯條長出部分剪掉。

當鞋底編到左右相距一指寬時,將經條酌情剪短,左右互壓分別插入鞋底夾層。即左邊第1根經條壓右邊第1根經條后,回插入鞋底夾層;右邊第1根經條壓左邊第2根經條后,回插入鞋底夾層;左邊第2根經條壓右邊第2根經條后,回插入鞋底夾層。如此壓插至鞋底全部封完。

鞋底封編完畢后,拔下釘子,先跟后尖將鞋楦頭拿出。

經濟、輕便、暖和的蒲草鞋,穿前多略微加工,即用2層~3層袼禙納成簡易鞋底或用生皮縫於草鞋底,以經磨耐穿。還有的用粗布把鞋尖、鞋跟外部包上,在鞋內裝一個布套。過去,價格低廉的草鞋,還如此精心“包裝”,可見當時的經濟條件和主婦的良苦用心。而今,皮鞋、布鞋、休閑鞋、運動鞋等等,五花八門,顯示了穿著的時尚與高雅,草鞋已經完成了歷史使命。