威斯敏斯特鐘聲

威斯敏斯特鐘聲

威斯敏斯特鐘聲,又名西敏寺鐘聲,是英國倫敦威斯敏斯特宮大笨鐘報時用的樂曲,也是國際通行的一種報時音樂。其最初來源於1793年時劍橋聖瑪利亞大教堂,後來作為威斯敏斯特大教堂的鐘聲而聞名遐邇。

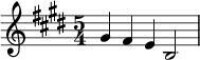

這首曲子的旋律包括五個片段,每個片段都僅由E大調的B3、E4、F♯4和G♯4四個音高組成。每個片段的前三個音演奏四分音符的時長,最後一個音演奏附點二分音符的時長。

g♯4, f♯4, e4, b3

e4, g♯4, f♯4, b3

e4, f♯4, g♯4, e4

g♯4, e4, f♯4, b3

b3, f♯4, g♯4, e4

見右圖——

第一段

第二段

第三段

第四段

威廉·克洛奇

但是我們現在聽到的這段鐘聲最早出現在1793年聖瑪麗大教堂,當時負責編寫教堂樂曲的是牧師、民法教授約瑟夫·周伊特(Joseph Jowett,1751-1813)博士,但是他在為教堂編寫這些樂曲的時候音樂教授約翰·蘭德爾(Dr John Randall,1715-1799)和他最優秀的學生威廉·克洛奇(William Crotch,1775-1847)也參與了創作,因此《威斯敏斯特鐘聲》出自以上哪一位音樂家之手至今存有爭議。

這首樂曲在19世紀隨著被威斯敏斯特教堂採用而廣為人知。

美國最早採用這段鐘聲作為報時旋律的教堂是賓夕法尼亞州威廉斯波特的聖公會三一教堂(1875年)。

這首樂曲目前在東亞圈被廣泛使用,在日本、韓國、中國大陸和台灣地區的學校普遍作為上下課的鈴聲使用。

外灘的海關大樓曾經使用過這段音樂作為報時音樂。

在日本許多公共場所都採用這段音樂作為報時音樂。

在印度尼西亞,火車到站或者出發時採用這段音樂。

在美國,聯邦信號公司採用這段音樂作為報警設施的報警音樂。此外紐約地鐵在關閉車門時也會採用這段音樂提醒乘客。

在加拿大渥太華的和平塔,這段音樂被當做報時音樂。

劍橋聖瑪利亞大教堂

據留英學者張繼高先生告知,早年大笨鐘的鐘聲是:

“每小時的第一刻鐘聲第一句,第二刻鐘聲兩句,第三刻鐘聲三句,整點時打響全曲四句來報時,後來改成每整點報時一次。十年前,我在泰晤士河畔聽百年老鍾鐘聲,雖已「走音」,卻仍是代表大英國協傳播全球的「正音」。”

台灣版的鐘聲,已經採用電子鐘,第一句變成1 3 2 5 - -。

在歐美鄉下的小教堂,曲調也有所改變,但這些差距表正證明“音樂是活的”,也表現出不同地區的風土人情。