共找到5條詞條名為永平鎮的結果 展開

- 江西省上饒市鉛山縣下轄鎮

- 雲南省普洱市景谷傣族彝族自治縣轄鎮

- 陝西省咸陽市永壽縣轄鎮

- 福建省武平縣下轄鎮

- 重慶市墊江縣永平鎮

永平鎮

陝西省咸陽市永壽縣轄鎮

永平鎮,隸屬於陝西省咸陽市永壽縣,地處縣境西北部,鄉政府駐地裕豐村距縣城15.5千米。東鄰渠子鎮,南接監軍街道,西隔漠西河與甘井鎮相望,西北與麟游縣崔木鎮接壤,北以拜家河與彬縣太峪鄉為界。南北最長19.8千米,東西最寬12.6千米,總面積163.45平方千米,常住總人口4528人(2017年)。

秦代,永平鎮駐地舊縣城稱麻亭。1949年5月,永壽縣人民政府在境內設永平區,轄舊縣城等鄉。1959年1月,改稱永平人民公社。1984年6月,機構改革時,永平公社改稱永平鎮。2001年10月,撤銷平遙鄉、底角溝鄉,併入永平鎮。截至2005年,設永平鄉。2011年,撤永平鄉設永平鎮。截至2019年10月,永平鎮轄永合村、裕豐村等11個行政村。鄉政府駐地裕豐村。

2017年,永平鎮企業個數共4個,企業從業人數30人,其中工業企業1個。

名字由來

永平鎮駐地舊縣城自秦始稱麻亭。因“其南有麻池溝,古多漚麻於此”(《陝西通志》);亭為秦時鄉里建制,大體10里一亭,故名麻亭。

![永平鎮[陝西省咸陽市永壽縣永平鎮]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m1/5/m15a1356212b86e4ac1e4797a5088f68e.jpg)

永平鎮[陝西省咸陽市永壽縣永平鎮]

唐武德二年(619年)至三年(620年)、北宋嘉祐年間(1056~1063年)、元至元十五年(1278年)至民國十九年(1930年)曾3次作為永壽縣治長達650多年。縣治南遷監軍鎮后,將此處稱為舊縣城或老永壽。

清順治四年(1647年),設縣總鋪及底窖(角)鋪。

乾隆五十六年(1791),境內設舊永壽、乏牛(在今鎮政府以北3.3千米處,隸屬東山村)、底窖(角)溝3個市鎮。

民國十九年(1930年),境內設舊永壽、附北、平遙聯保。

民國二十七年(1938年),舊永壽、平遙聯保合併為永平鎮。

1949年5月,永壽縣人民政府在境內設永平區,轄舊縣城等鄉。

1952年6月,增設底角溝鄉、平遙鄉。

1953年7月,撤銷底角溝鄉、平遙鄉,設立蘇家鄉。

1956年3月,撤銷蘇家鄉,重新設立平遙鄉、底角溝鄉。

1958年10月,舊縣城鄉、平遙鄉、底角溝鄉及蒿店鄉部分村合併建立鋼鐵人民公社。

1959年1月,改稱永平人民公社。

1961年9月,設立平遙、底角溝生產管理區。

1984年6月,機構改革時,永平公社改稱永平鎮;撤銷平遙、底角溝生產管理區,分別設立平遙鄉、底角溝鄉。

2001年10月,撤銷平遙鄉、底角溝鄉,併入永平鎮。

截至2005年,設永平鄉。

2011年,撤永平鄉設永平鎮。

大事記:

西漢

(公元前208年):

建漆縣,屬漆縣,好畤河地。

元封二年(公元前109年):

新莽改漆縣為漆治。

東漢

建武二年(公元25年):

改漆治,復稱漆縣,屬右扶風。

三國·魏

黃初元年(公元220年):

漆縣屬扶風郡。

西魏

大統十四年(公元548年):

建廣壽縣,縣誌在及永壽坊,先屬徑州,后屬豳州。

北周

明帝二年(公元558年):

遷廣壽縣治至及永壽村,改稱永壽縣,屬新平郡。

隋

開皇三年至仁壽四年(公元583-604年):

並永壽縣入新平,屬北地郡。

唐

武德二年至四年(公元619-621年):

復置永壽縣,屬豳(bin)州,縣治在麻亭(今永平鎮)。

貞觀二至三年(公元628-629年):

遷縣治與永壽坊。

文明元年(公元684年):

並永壽縣至奉天縣(今乾縣)以奉乾陵。

北宋

嘉佑年間(公元1057-1063年):

置穆陵關。

呂大防任縣令,導分水嶺泉入城,號稱“呂公惠民泉”。

置麻亭驛,設蒿店,底角溝二遞運所,司官吏往來食宿,公文傳遞。

熙寧五年(公元1702年):

永壽縣屬豳(bin)州,於常寧、麻亭二砦(寨)駐兵抵禦邊患。

元

至元五年至十五年(公元1271-1281年):

撤上宜、好畤二縣併入永壽縣,遷縣治於麻亭(今永平鎮)。

改麻亭驛為永安驛,置圪垯鋪、十里鋪、司商旅投宿及民間信件傳遞。

划明月山(婁敬山)地區歸永壽,吳店地區歸乾縣。

延祐七年(公元1320年):

建孔廟,置學田200畝。

至正四年(公元1344年):修築縣城(今永平鎮所在地),周五里虎頭山、武陵寺均包城內。

明

洪武元年(公元1368年):

永壽縣屬西安府乾州。

萬曆十一年(公元1583年):

在縣城建儒學。

崇禎八年(公元1635年):

八月初二日,李自成農民起義軍攻縣城,十日再攻縣城。

崇禎十六年至十七年(公元1644-1645年):

李自成農民起義軍直驅縣城,殺知縣薄匡宇。

清

順治四年(公元1647年):

置永壽總鋪(在今永平鎮),轄安家宮、永壽、蒿店、乏牛坡、底角溝、窯院六鋪。

順治九年(公元1652年):

縣城設學宮、置石碑、碑刻教條教訓諸生遵守。

順治十一年(公元1654年):

天水8級地震波及永壽。

順治十四年(公元1657年):

知縣李如瑾倡導,修築縣城南關。

康熙六年(公元1677年);

知事張焜,革除里下養馬應差。

康熙七年(公元1678年);

知事張焜捐俸按里設義學五所。張焜編修《永壽縣誌》成稿(今存)。

康熙八年(公元1679年);

知事張焜捐三千金,新建縣城,八月三日動工,九年六月二十七日落成。城周三里,高2.8丈,辟大,小西門各一。

知事張焜捐俸,於縣城開張藥店,仰醫生胥加惠來永,備胥方書,修合丸散,熬煉膏藥;境內張貼《招醫施藥貼》,縣民及來往客商遇病者赴店,登記姓名、癥狀、施藥醫治。

重修惠民泉。

雍正十一年(公元1733年):

創立翠屏書院。

道光十二年(公元1832年):

重修翠屏書院。

咸豐元年(公元1851年):

太平軍轉至長江中下游,清廷詔辦團練。永壽縣設總團,村設分團,農戶丁壯皆入團,以大刀、長矛為武器,農閑操練。

同治七年(公元1868年):

知縣王道全奉左宗棠命立五里公議局,專司過往軍旅支應事。

九月,知縣王道全就地籌款,修築監軍鎮南關城,十年十月竣工。城南門題“秦隴咽喉”,北門題“邠寧鎖鑰”。

光緒十四年(公元1888年):

知縣鄭德樞倡導在縣城辦養濟院,修房12間,住院孤貧人20名。

光緒二十六年至二十七年(公元1900-1901年):

《永壽縣新志》雕版。

光緒二十九年(公元1903年):

改翠屏書院為學堂,名曰養政,廢八股文,代以經議策論。三十一年知縣李汝鶴改建為高等小學堂。

民國

民國元年(公元1912年):

十月,成立剪辯會,限月底,全縣男子剪除髮辮,但因積習已久,並無剪辯。至十年(公元1921年),縣署令區鄉鎮及民團,挨村入戶強行剪辯,陋習始除。

民國二年(公元1913年):

發行銀幣,改兩為元。

民國三年(公元1914年):

三月十六日,河南人白朗,率眾攻克縣城,殺燒搶掠,群稱“白狼”。河南都督趙倜(ti)追擊,白朗北逃。

民國五年(公元1916年):

二月,置關中道,設彬乾鎮守使公署,轄永壽縣。

三月,袁世凱稱帝,陝西靖軍討袁,部隊過境。

民國七年(公元1918年):

八月,楊虎城部隊過境,挺近陝北,兵員頭戴紅頭巾,群稱“紅頭軍”。

甘軍賀玉貴營駐縣城(今永平鎮)。

民國九年(公元1920年):

陝西混成團王宗榮營駐監軍鎮。

民國十年(公元1921年):

二月,縣、鄉、鎮成立農會。

五月,縣城(今永平鎮)縣城成立郵寄代辦所。

民國十一年(公元1922年):

黃寶善部駐縣城。

民國十二年(公元1923年):

五月推行地方自治,永壽縣自治籌備處成立,歷時半年停廢。

陝西巽芳第二路第一支隊許月有營駐縣城。

縣城(今永平鎮)設裕隆煤廠,收入半數撥歸教育事業費。

民國十三年(公元1924年):

乾縣、彬縣、永壽縣三縣警備司令捐大洋500元,續辦永興煤廠,所收秤佣全部用於建修第二高級小學校。

民國十五年(公元1926年):

馮玉祥率部入陝過境。

於監軍鎮創立妮子學校。以永裕煤廠所得利潤做建校經費。

民國十六年(公元1927年):

一月,縣成立天足會,常寧,監軍鎮設分會,勸導婦女放足。對不纏足女子獎3至5元,對抗放足女子罰1至3元。

二月,成立中國國民黨永壽縣黨部執行委員會,分設組織、宣傳、農民、工人、青年、婦女六部委員和監察委員。

民國十七年(公元1928年):

二月,於監軍鎮香山寺創辦永壽縣鄉村師範學校,招生50名,次年底因經費困難停辦。

三月,改縣屬為縣政府,縣知事為縣長。縣政府設三課(后改為科),分辦民政戶籍、錢糧雜款、文化祭俗事宜。另設教育、建設、財政、公安四局。

五月,縣政府先後指派建設局長邵毅丞、馬傑三監修西蘭公路永壽段(今312國道永壽段)。

十一月,常寧農民張秉和,率農民萬人,扛鋤頭,杈杷包圍縣城抗捐“交農”,縣長唐介仁命公安局長劉傑三率保安隊鎮壓,農民死傷十人,張秉和被追捕,張秉和胞弟被拘,半年後經給劉傑三說情行賄才獲釋。

民國十八年(公元1929年):

大飢,餓屍盈路,大部村民四處逃荒。

二月,乾縣北鄉農民張西坤率眾丁壯劫富戶求存活,十一月十二日,據縣城,縣政府案卷盡付一炬。次年(民國十九年\公元1930年)四月,張西坤控制永壽、乾縣、彬縣、禮泉四縣,指派王子輔為永壽縣縣長。十一月,楊虎城入陝,張西坤被招去省,判刑入獄。

民國十九年(公元1930年):

二月,廢里社設區。全縣設4區、9聯、53保、607甲。

三月,縣政府由舊縣城(今永平鎮)遷至監軍鎮香山寺,至民國三十年(公元1941年)三月十五日,內政部指令:監軍鎮為永壽縣治。

四月,張西坤控制永壽、乾縣、彬縣、禮泉四縣,指派王子輔為永壽縣縣長。十一月,楊虎城入陝,張西坤被招去省,判刑入獄。

民國二十一年(公元1932年):

霍亂流行甚烈,人稱“虎烈拉”,死者眾,絕戶甚多。

民國二十五年(公元1936年):

“西安事變”,國民黨南京政府派飛機轟炸西蘭公路沿線。

民國二十六年(公元1937年):

三月,成立中共永壽縣特支,嚴克倫任書記。

七月,改中共永壽縣特支為中共永壽縣委,嚴克倫任書記,姬宗周、任瑞華分別任組織、宣傳委員。同時成立監小、馮市、吳店、永平、渡馬五個黨支部。共有黨員80名。

民國二十七年(公元1938年):

撤併永壽、平遙二聯為永平聯,車馬、附北二聯為永太聯。並58保為38保。

邵伯藩從西安集股籌資,購置機器,開辦平遙煤礦,機器運至平遙,所籌資金已盡,停辦。

民國二十九年(公元1940年):

改聯為鄉鎮,永平聯改為永平鄉。

民國三十年(公元1941年):

十月,開修縣鄉公路,計修築永平道路30公里。

永壽縣電報電話局成立,各鄉鎮設環境電話。

民國三十二年(公元1943年):

陝西省企業公司投資開辦平遙煤礦,生產無起色。

民國三十四年(公元1945年):

十年,冬十二月:永平舊莊子村共有居民25人。一月內因克山病死23人。人稱“窩子病”。

民國三十五年(公元1946年):

四月,陝西省偽保安司令部千山地區清鄉隊令,於監軍鎮、蒿店、永平、槐山、姜家、立志堡、常寧鎮、張家村、店頭鎮建”自衛”據點9處。

民國三十六年(公元1947年):

是年,永壽縣銀行發行伍角、貳角紙幣,限在縣境內流通。

民國三十七年(公元1948年):

四月十八日人民解放軍佔領縣城,開倉放糧12萬斤,釋放了在押犯人。於店頭鎮俘偽縣長李同璉。

民國三十八年(公元1949年):

五月十九日,國民黨胡宗南部隊駐紮在永壽的第57軍215師向麟遊方向逃竄。

五月二十日,人民解放軍第一野戰軍四軍步兵11師由禮泉、乾縣西進經過永壽,追殲西逃的胡宗南215師,永壽解放,永平解放。

七月十二日,人民解放軍第一野戰軍所屬右路十九兵團沿西蘭路(現312國道)進軍永壽,過永平鎮,解放大西北。

中華人民共和國

中華人民共和國(公元1949年)

10月1日,中華人民共和國成立。

中華人民共和國(公元1951年)

10月,開始在永坪鎮荒坡營造防風林帶(現在的40萬畝槐樹林)。

中華人民共和國(公元1952年)

4月,破獲國民黨“中統”特務組織永壽潛伏組。

中華人民共和國(公元1953年)

7月,並區合鄉,撤銷行政村建制。

中華人民共和國(公元1958年)

2月,開始防止克山病。

6月,創辦林業技術學校。

9月5日,撤銷鄉建制,全縣成立十個人民公社,包括永平公社。

10月,在“左”傾錯誤思想指導下開展大鍊鋼鐵運動。在平遙設指揮部及其辦公室,集中全縣人力在草灘、水渠、蔣家山採礦,建爐,鍊鋼鐵。同時開展戶戶獻鋼鐵活動,支持所謂“鋼鐵元帥升帳”。至次年2月,以重失無得告終。

10月,組織萬名勞力,赴永平山區治理流域,保持水土,在山坡挖育林坑植樹,溝道打壩攔洪,溝圈築防洪堤。

11月,擴建平遙煤礦,各公社辦起綜合加工廠。創建槐平林場。全國農業勞動模範,永平公社永合大隊黨支部書記師俊秀。參加國務院召開的群英會,受到毛澤東主席,周恩來總理的親切會見。

中華人民共和國(公元1959年)

1月1日,合大縣,並大社。永壽、禮泉、乾縣三縣合併為乾縣,永壽地區設“乾縣永壽地區指揮部”。原永壽地區13個公社合併為7個大公社。

4月,永壽開始養魚,在劉家溝,五龍泉投放魚苗。

10月,陝西省人民政府於永壽召開水土保持現場會,推廣永壽縣在永平山區治理流域,保持水土的經驗。

是年,開始防治大骨節病。

中華人民共和國(公元1961年)

7月1日,撤銷“大乾縣”,恢復永壽縣。

中華人民共和國(公元1963年)

在槐平林場試種油松、華山松成功。后育苗大面積種植。

中華人民共和國(公元1964年)

4月,國家衛生部徐運北部長率工作組駐永平,防治克山病。

冬季,開展“農業學大寨”運動,平整土地。

中華人民共和國(公元1968年)

7月5日,“造反派”攔截過往汽車,西蘭公路(312國道)永壽段貨運中斷6天,永磷公路客運中斷3個月。

中華人民共和國(公元1969年)

12月,平遙煤礦在馬房山下開掘4號斜井竣工。年產煤3萬噸。

中華人民共和國(公元1976年)

1月8日,周恩來總理逝世。

7月6日,朱德委員長逝世。同月唐山大地震。

9月9日,毛澤東主席逝世。

10月,開始對大骨節病進行專題研究。

中華人民共和國(公元1984年)

7月,成立武陵寺文物管理所,開始復修武陵塔,至1986年2月竣工。

中華人民共和國(公元1989年)

6月,開通永壽-咸陽半自動化電話和12路載波機,完成縣城500門步進位自動電話改制,有5個鄉鎮開通自動電話。

2005年,原永平鄉轄永合、裕豐、前進、李家塬、五豐、東山、趙家嶺、方家灣、楊橋、堅固、楊家山、天雲、底角溝、沿路、慢坡、蘇興、何家塬、碾子溝、關要、上堡(讀bù)子、下(讀“哈”)堡(讀bù)子、水渠、草灘、張良等24個行政村、58個自然村、66個村民小組。

截至2019年10月,永平鎮轄永合村、裕豐村、前進村、堅固村、楊橋村、關要村、蘇興村、底角溝村、碾子溝村、平遙村、翠屏村等11個行政村。

| 名稱 | 電話區號 |

| 永合村 | 029 |

| 裕豐村 | 029 |

| 前進村 | 029 |

| 堅固村 | 029 |

| 楊橋村 | 029 |

| 關要村 | 029 |

| 蘇興村 | 029 |

| 底角溝村 | 029 |

| 碾子溝村 | 029 |

| 平遙村 | 029 |

| 翠屏村等 | 029 |

永平鎮地處縣境西北部,鄉政府駐地裕豐村距縣城15.5千米。東鄰渠子鎮,南接監軍街道,西隔漠西河與甘井鎮相望,西北與麟游縣崔木鎮接壤,北以拜家河與彬縣太峪鄉為界。南北最長19.8千米,東西最寬12.6千米,總面積163.45平方千米。

永平鎮

永平鎮地質構造經寒武、奧陶紀時期海水浸入及地殼顫動,海水沉積物,形成含礫泥岩、頁岩、板岩及隧面帶白雲岩,隨奧陶紀晚期地台高升,出現平緩狀陲起,經加里東運動,抬高成為陸地。中生代二迭紀時期,形成陸相碎屑岩及含煤沉積,局部有礫狀砂岩和鐵礦層。因卯支運動影響,接受沉積,陸地進一步擴大,燕山運動影響,斷裂構造比較發育,形成斷裂構造,褶皺加深,形成殘原斷層,新生代第三紀時期,接受陸相沉積,前期砂礫層發育,中期黃土堆積,後期限風成黃土廣布,最後形成沖積層,表層多為第四紀上更新世黃土。下伏基石僅零星出露於溝谷中,從南向北分佈有寒武系、奧陶系、二迭系、三迭系、侏羅系和白堊系。

永平鎮屬溝壑區,地形複雜。北扼底角溝,南據穆陵關,向為兵家常爭之地。以橫亘中部的永壽梁為軸,向北、向南傾斜,形成中間高、南北低的地形特徵,大部分地域梁谷錯縱。西部黑山最高,海拔1505米;南部的雙鹿塬最低,海拔1124米。

永平鎮

永平鎮屬溫暖帶大陸氣候,冬季長而干寒,夏季短而溫和。全年總日照時數為2166.2小時,年平均氣溫8.7℃,無霜期180天左右,全境降水較多,冬季半乾旱,春季半濕潤,秋季濕潤,一年內半乾旱三個月,前濕潤五個月,濕潤四個月。各季節的風向隨大氣環流的風向變化。全年主導風向是東南風,春季風最大。

2005年,原永平鄉共1210戶、4534人,人口密度僅為28.3人/平方千米。其中城鎮人口85人,佔總人口的1.87%。

截至2017年末,永平鎮常住總人口4528人。

永平鎮林地佔5.82萬畝,以刺槐、油松、側柏等次生林為主,荒山荒坡1萬多畝。植物種類有70科、153屬、367種,野生動物有野羊、山鹿、野豬、野兔、山雞等。礦產資源中,以煤、陶土、鐵礦、石灰岩、石英砂岩。

2005年,原永平鄉生產總值1126萬元,第一產業生產總值911萬元,第二產業生產總值75萬元,第三產業生產總值140萬元,農民人均純收入853元。

2017年,永平鎮企業個數共4個,企業從業人數30人,其中工業企業1個。

2005年,原永平鄉耕地面積1523公頃,主產小麥、玉米、豆類等。經濟作物有蘋果、油菜、烤煙、洋芋等。土特產有槐蜜、沙棘、核桃等。

2005年,原永平鄉僅刺槐林就有1.3萬多公頃。共退耕還林1100多公頃。全鄉養牛4605頭,人均1頭多;養羊6560隻,人均1.45隻。

永平鎮有個體企業4個,個體戶93戶。

永平鎮有外地企業在此興辦旅遊業。

永平鎮有學校8所,其中完小3所(永平寄宿小學、底角溝完小、平遙完小);初小及簡小5所,(堅固初小、蘇興簡小、碾子溝簡小、關要簡小、翠屏初學),共有教職工48人,在校學生640人。

咸陽市教委投資40多萬元修建了1所寄宿制小學,解決了300多名邊遠山區孩子“入學難”的問題。

永平鎮有3所醫院(永平、底角溝和平遙衛生院)。

永平鎮基本實現3G/4G移動網際網路全覆蓋。2018年全鎮及各行政村全部實現FTTH(光纖到戶)。

2014年6月1日,開通(永壽-永平古鎮)1路公交線路。

永平鎮

永平鎮有G312國道,G70福銀高速公路,西平鐵路,S306省道穿境而過。

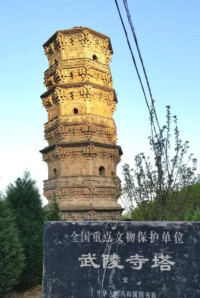

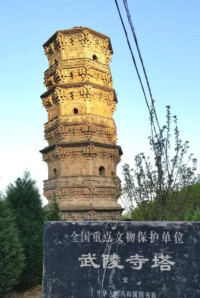

武陵寺塔

武陵寺塔,位於城西南翠屏山上,是原武陵寺的標誌性建築。系北魏平陽王熙建造。1957年省文管會鑒定為唐塔,1983年修復時又被鑒定為宋塔。塔高21.7米,基部直徑6.3米。塔身7層,塔身為8角狀,磚質木式結構,重檐樓閣式,層層有斗拱飛檐,有風鈴,樓門有圓有方,二、四、六層各有4個拱門,門兩側砌成欄桿狀,並雕刻多種圖案,構成樓閣式樣,造型優美。塔身內為兩米見方天井,木質樓梯旋繞直達塔頂。明楊儀《題武陵寺》詩曰:“塔頂煙中出,鐘聲漢外聞;石床連竹院,借爾卻塵氛。”

武陵寺塔

2006年6月,武陵寺塔被中華人民共和國國務院公布為第六批國家級重點文物保護單位。

舊縣城遺址

永平鎮自秦時稱麻亭,現遺址為清代“金盤城”遺址,左有東嶺梁,右有山峰勢如虎頭,名曰“虎山”,前有翠屏山環擁,以應朱雀,後有永壽梁,以應玄武;金盤城雄踞其間,宛如架上金盤。經保護性修繕,已完成縣衙遺址和部分古城牆修復。

舊縣城的十四景觀主要有“翠屏朝雲”、“西山夕照”、“東嶺聳翠”、“北泉流清”、“渠聲夜響”、“塔影畫園”、“四圍嵐色”、“兩澗幕煙”、“柏壇垂蔭”、“翰墨香泉”、“橋門擴攬”、“道院奇葩”、“碧峰衲衣”、“浮圖燕集”等。

呂公惠民泉

北宋嘉裕年間,縣令呂大防率民眾開山劈石,以陶罐相接,引城五裡外山下泉水入城,百姓譽之為“呂公惠民泉”。據考證,這是黃土高原上最早的自來水工程。

鐵鍋地形

鐵鍋地形,位於罐南路旁邊五豐村境內。據傳春秋戰國時期,自商鞅變法以後,秦國國力日益強盛,秦國軍隊被稱為虎狼之師,秦王贏政消滅其餘六國,建立了中國歷史上第一個統一的封建王朝。原六國的大臣貴族出於報復,請了許多風水先生,想用斬斷風水的辦法毀滅秦國江山,經多次實地勘察,在永壽樑上五豐村挖了一個直徑10米的土坑,形如鐵鍋,並在坑底埋了一口大鐵鍋,此後秦人便失去了虎狼之威。雖然歷經千年風雨,歷代耕作,時至今日鐵鍋地形的直徑已增加到近千米,但其形狀依舊未變。

天堂寺

據傳建於明代嘉靖年間,擴建於崇禎年間,佔地百餘畝。清軍入關后,反清復明勢力“天地會”入住天堂寺,籠絡信徒萬餘人。康熙皇帝微服南巡路過此地時被困於寺內,后經陝西巡撫出兵救駕,才得以脫身。天堂寺毀於文革時期,但遺址仍清晰可見。

點將台藏兵洞

唐武德年間,北方狄戎來犯,女將樊梨花奉命率軍抗擊,為誘惑敵軍,駐軍於天雲村和碾子溝村交界的山洞中,在洞口修建點將台。據傳山洞深達萬米,可藏兵五萬。遺址保存較為完整。

城隍廟

永壽縣城隍廟坐落於永平鎮(老城遺址)312國道與永林路交匯處西北角的山腰上,規模不大但是每年農曆的四月初八有廟會。

穆陵關

穆陵關位於永壽縣永平鎮境內老312國道口處(前進新村南口),分東穆陵關和西穆陵關。因歷代王朝曾幾經在此依山築寨,扼關設營而得名。

永平鎮有永壽槐花蜜、羊肉泡饃、長壽挂面、土雞、土雞蛋等特產美食。

永壽槐花蜜,顏色呈水白色、白色及微黃色,清香甜潤,有槐花香味,蜜質粘稠。每年5月至6月蜜源植物泌蜜期,組織蜜蜂采蜜,在保護區範圍內經蜜蜂自然釀造成熟蜜,人工分離取出后裝入蜜罐儲存。2018年7月,原國家質檢總局批准對“永壽槐花蜜”實施地理標誌產品保護。

永壽槐花蜜

羊肉泡饃

羊肉泡饃是永壽的一道特色小吃,先將新鮮的羊肉洗切乾淨煮時加蔥、姜、花椒、八角、茴香、桂皮等佐料煮爛,留湯汁備用。饃,是一種白面的死面(不用發酵)烙餅,碗是一種看著比較笨重的大老碗。吃的時候把饃掰碎成黃豆般大小放入碗內,然後交廚師在碗里放一定量的熟肉、原湯,並配以蔥末、香菜、料酒、鹽、味精等調料,再佐以辣子和糖蒜即可食用。

涎水面

長壽挂面,又叫長壽麵,俗稱“細面”,逢年過節或者紅白喜事的餐桌上都能見到,一般都是搭配辣湯佐食。挑一小撮面,澆上沸騰的辣子湯,撒上雞蛋餅和韭菜末,吃的時候只撈麵、不喝湯,將剩下的湯回入鍋中,反覆澆面,當地人管這種吃法叫做“涎水面”。

相傳“涎水面”為周文王所創,又叫和氣面,主要流行於永壽、乾縣地區。周文王曾被囚禁於此,獲釋后,鄉親們拿肉、菜來看望他,文王將所有的肉、菜做成了一鍋鮮美臊子湯,為了使數萬部族都能嘗到臊子湯,規定只吃面,不喝湯,將湯倒回鍋中,故稱涎水面,取和氣團結之意。

翠屏山景區

永平鎮地處永壽梁南麓,海拔較高,翠屏山景區以永壽北部獨有的40萬畝槐林為背景,景區內樹木叢生,是天然的氧吧和自然空調區。20世紀50年代末期,這裡還是一片荒山野嶺,60年代期間,永壽縣每年動員萬名群眾上山植樹,便成就了這片生態景觀。