湯南麵線

湯南麵線

在豐順縣湯南鎮,每逢嫁娶、生日、彌月、喬遷等喜慶宴會,都少不了一道菜——炒麵線。這種古老的特色麵食小吃,便是當地的特產——湯南手工麵線。長期以來,湯南手工麵線以精湛的製作工藝、獨特的口味和深長的寓意,深為當地及周邊地區群眾所喜愛。

湯南麵線 於清朝年間傳到湯南鎮,至今已有三百多年的歷史。湯南地勢平坦,氣候溫和,土質肥沃,歷史上曾是小麥高產區,出產的小麥蛋白質含量高,有“烏金麥”之稱,是製作手工麵線的理想原料。這是手工麵線在湯南得以流傳和發展的基礎。同時,手工麵線製作流程繁複,在機械未得到廣泛應用以前,每個程序都要依靠手工完成,工作量大,需要較多的勞動力。而湯南鎮人多地少,富餘勞動力較多,這就為手工麵線的發展提供了勞力保障。

最初,湯南手工麵線多出現在大戶人家的壽宴上。後來,因為麵線條形細而長,寓意“長命百歲”、“長長久久”等,寄託著人們對美好生活的嚮往,是故慢慢成了當地群眾日常喜愛的一種食品和各種喜慶宴會的必備菜肴。

湯南麵線

湯南手工麵線的主要原料是麵粉、水、食鹽和食用油。麵粉以高筋麵粉為佳,其原理是利用高筋麵粉中的蛋白質產生筋度,製作成具有很強韌性的麵筋,再以 抽拉的方式,將麵筋拉製成麵線。這也是麵線與麵條最大的不同點。在製作麵線的過程中,必須加入適量的鹽和油,其作用是增加麵糰的韌性、彈性和熟成度,使面能拉得更細更長。加鹽同時可防止麵線發霉,這就賦予了手工麵線獨特的口味——鹹味。

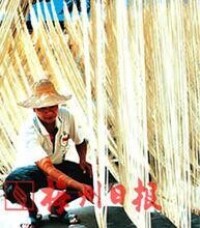

一直以來,湯南手工麵線秉承著傳統紮實的手工制面技術。其製作過程,要充分運用“搓”、“揉”、“捏”、“擠”、“壓”、“拉”、“甩”等精湛手法,經過 揉面、割面、搓面、上面桿、拉麵、醒面、抽面、甩面、曬面、挂面、 ■面、蒸面等 10多道程序精心製作。曾有一副對聯貼切地道出了湯南手工麵線的製作工藝,“金梭玉帛”、“牽絲如縷”,橫批:“巧奪天工”。

湯南麵線

湯南麵線,可煮可炒可溜,食法多樣,是餐桌上的一道美味佳肴。但是,由於湯南麵線一直採用傳統的手工制面技術,從團面到包裝,無不是手工完成的,製作繁複,產量不大,利潤不高,一度出現生產減少的趨勢。

近幾年來,隨著生活水平的提高,人們對面製品的需求增大,湯南手工麵線漸為越來越多的人所認識和喜愛,生產得到恢復和發展,產品除了供應本地市場,還遠銷揭陽、廣州、深圳等地,成為當地一大特色產業。該鎮共有手工麵線作坊60多家,主要集中在隆煙村和新鋪村。隆煙村的龍蟠是一個有110多戶700多人的自然村,目前共有手工麵線作坊28家,是一個遠近聞名的手工麵線專業村。羅秋髮是當地一名手工麵線專業戶,從事手工麵線生產已有20多年。他介紹說,龍蟠每年約可生產手工麵線100萬公斤,僅此一項,村民每年可收入40多萬元。許多麵線人家因此脫了貧,發了家,日子越過越紅火。