蘇州石刻天文圖

蘇州石刻天文圖

蘇州石刻天文圖是世界上現存最古老的根據實測繪製的全天石刻星圖。它的觀測年代在北宋元豐年間(1078至1085),刻制年代在南宋1247年。這份星圖是由南宋的黃裳繪製的。

黃裳曾經被選為南宋皇太子趙擴的老師,為了向這位皇太子教授天文、地理知識,他繪製了八幅天文、地理圖,這份星圖就是其中的一幅。後來,浙江永嘉人王致遠把這份星圖刻在石碑上,保存在蘇州文廟中。二百多年後,人們擔心該星圖會年久磨滅,就又重新刻制了一塊,這就是常熟石刻天文圖,保存在江蘇常熟縣。

蘇州石刻天文圖

鏨刻在一塊高2.16米、寬1.06米的大石碑上的天文圖,現存江蘇省蘇州市博物館。石碑原置蘇州文廟戟門口,原有四碑,現存其三:天文圖、地理圖和帝王紹運圖。據地理圖下碑文記載,碑石刻於南宋淳祐七年(公元1247年),為永嘉(今浙江溫州)人王致遠建。原圖作者為普成(今四川劍閣附近)人黃裳。他於紹熙元年(公元1190年)向宋太子趙擴獻八圖,稱為“紹熙八圖”。其中之一即天文圖。

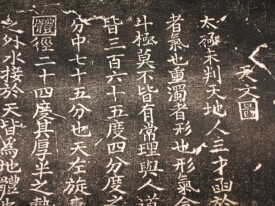

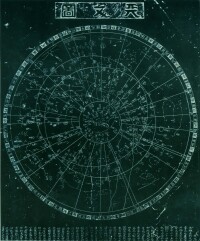

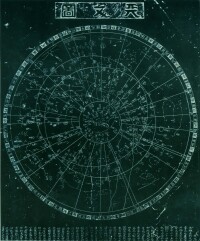

天文圖分兩部分:上半為一圓形全天星圖,下半為說明文字。碑額題“天文圖”三字。星圖直徑約91.5厘米,按照中國古代傳統的“蓋圖”方式繪製。它以天球北極為圓心,畫出三個同心圓。內圓稱為“內規”,直徑19.9厘米,是北緯約35°地方的恆顯圈(見天體視運動)。中圓直徑52.5厘米,為天球赤道。外圓稱為“外規”,直徑85厘米,相當於上述地方恆隱圈的範圍。有28條輻射狀線條與三圓正向交接,分別通過二十八宿的距星。線端界外注有二十八宿宿度數據。外圈又繪有二同心圓,兩圈間交叉密注與二十八宿相配合的十二辰、十二次和州、國分野等各12個名稱。圖下的文字說明,概略敘述天文基礎知識。全圖共刻恆星1,400多顆,銀河帶斜貫星圖,黃道為一偏心圓與赤道相交於奎宿和角宿範圍內的兩點。根據史籍記載和對星圖本身的研究,可確定該圖是根據北宋元豐(1078~1085年)年間一次恆星觀測的資料繪製的。這是現存世界上較早的大型石刻實測星圖,已被列為全國重點保護的文物。

鏨刻在一塊高2.16米﹑寬1.06米的大石碑上的天文圖﹐現存江蘇省蘇州市石刻博物館。石碑原置蘇州文廟戟門口﹐原有四碑﹐現存其三﹕天文圖﹑地理圖和帝王紹運圖。據地理圖下碑文記載﹐碑石刻於南宋淳佑七年(公元1247年)﹐為永嘉(今浙江溫州)人王致遠建。原圖作者為普成(今四川劍閣附近)人黃裳。他於紹熙元年(公元1190年)向宋太子趙擴獻八圖﹐稱為“紹熙八圖”。其中之一即天文圖。

天文圖分兩部分﹕上半為一圓形全天星圖﹐下半為說明文字。碑額題“天文圖”三字。星圖直徑約91.5厘米﹐按照中國古代傳統的“蓋圖”方式繪製。它以天球北極為圓心﹐畫出三個同心圓。內圓稱為“內規”﹐直徑19.9厘米﹐是北緯約35°地方的恆顯圈(見天體視運動)。中圓直徑52.5厘米﹐為天球赤道。外圓稱為“外規”﹐直徑85厘米﹐相當於上述地方恆隱圈的範圍。有28條輻射狀線條與三圓正向交接﹐分別通過二十八宿的距星。線端界外注有二十八宿宿度數據。兩圈間交叉密注與二十八宿相配合的十二辰﹑十二次和州﹑國分野等各12個名稱。圖下的文字說明﹐概略敘述天文基礎知識。全圖共刻恆星1﹐400多顆﹐銀河帶斜貫星圖﹐黃道為一偏心圓與赤道相交於奎宿和角宿範圍內的兩點。

根據史籍記載和對星圖本身的研究﹐可確定該圖是根據北宋元豐(1078~1085年)年間一次恆星觀測的資料繪製的。這是現存世界上較早的大型石刻實測星圖﹐已被列為全國重點保護的文物。石刻星圖可以說是古時的影印機。在沒有影印機的年代,最準確的複印方式是將圖案刻在石上,然後利用紙張蓋在圖案上,用棉花和墨汁將圖案拓印紙上,便可得到一個準確的複製拓本。本處展示的就是一個拓本。