生物學寬度

生物學寬度

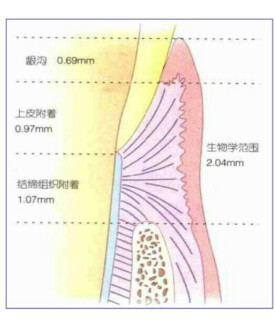

生物學寬度一詞是1962年由Cohon根據Gergiuao等人的研究提出的,他們對正常人屍體解剖標本測量了齦牙結合部各部分的寬度(共30個頜骨,287顆牙,325個牙面),其結果的平均值如下:齦溝深度為0.69mm,上皮附著長度為0.97mm,骨嵴頂上方的結締組織寬度為1.07mm。

儘管這3種結構均有較大的數值範圍,但嵴上結締組織的測量值卻最為恆定。這些平均測量值形成了生物學寬度的基礎。

通常將從齦溝底到牙槽嵴頂之間的恆定距離稱為生物學寬度(biological width BW),包括結合上皮和牙槽嵴頂以上的牙齦結締組織,其寬度約為2mm。隨著年齡的增大或在病變情況下,結合上皮附著向根方遷移,牙槽嵴頂亦隨之下降,但溝(袋)底與嵴頂間的生物學寬度保持不變。

臨床上,因齦下根面齲、牙冠和牙根折斷不利於義齒修復,而需延遲臨床牙冠長度時,可以通過手術去除部分牙槽骨;手術中確定應去除的牙槽骨量,不僅應該考慮術后義齒修復所需的臨床牙冠長度、正常齦溝深度以及手術本身可能導致的術后牙槽骨輕度吸收等等因素,還應該考慮生物學寬頻這一因素,使手術中留下的牙槽嵴頂至臨床牙冠邊緣的距離足夠。?????