共找到4條詞條名為韓集鎮的結果 展開

- 河南省駐馬店市新蔡縣轄鎮

- 甘肅省臨夏縣韓集鎮

- 山東省菏澤市曹縣下轄鎮

- 河北省鹽山縣韓集鎮

韓集鎮

山東省菏澤市曹縣下轄鎮

韓集鎮位於山東省菏澤市曹縣西北部,總面積90平方公里,耕地10萬畝,屬黃河沖積平原,地勢平坦,地質肥沃,交通便利,資源豐富。

韓集鎮東鄰青崗集鎮、磚廟鎮,南接常樂集鄉鎮,西連桃源集鎮,北與牡丹區大黃集鎮及定陶區張灣鎮、馬集鎮毗鄰。人口11024戶58060人(2008年)。轄49個行政村,94個自然村。

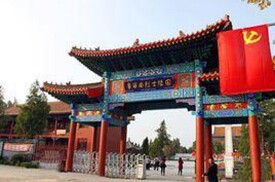

鎮政府駐韓集村,距縣城25千米。北瀕東魚河,中有四支溝、新沖小河橫穿境內。350、261兩條省道公路過境。古迹有戰國時期安陵堌堆遺址(秦穰侯魏冉墓),紀念地有魯西南烈士陵園、紅三村(劉崗、曹樓、伊庄)抗日聯防遺址。耕地10萬畝,屬黃河沖積平原,地勢平坦,地質肥沃,交通便利,資源豐富,發展前途可觀。

1957年,設韓集鄉。1958年,改設燎原公社,同年11月,以駐地更名韓集公社。1983年12月,撤社建立韓集鎮。

2020年6月,韓集鎮下轄32個行政村。

宋代焦、韓二氏在此建村,明末附近吳岔口集市遷此,遂名韓家集,后簡稱韓集。

清雍正十三年(1735年)分屬安陵、三英、田村、大豐四里。

1928年屬曹縣第十區。1943年8月屬齊濱縣第三區。

1949年8月屬曹縣第六區。1957年設韓集鄉。1958年改燎原公社,同年11月更名為韓集公社。

1983年12月設韓集鎮至今。1996年,面積64.7平方千米,人口4.4萬人。

位置境域

韓集鎮地處曹縣西北部,東與磚廟鎮、青崗集鎮相連,南與常樂集鄉毗鄰,西與桃源集鎮為鄰,北與牡丹區大黃集鎮、定陶縣張灣鎮接壤。區域面積76.28平方千米。

韓集衛星圖

勞動力資源富餘。全鎮勞動力達23000餘人,其中一半為富餘勞動力,且具有勤勞、樸實、能幹的特點,僅18-30歲具有初中以上文化水平的完全勞動力5000人,不少人曾受過專業技術技能培訓,具有較高素質且用工成本低。

| 韓集鎮統計用區劃和城鄉劃分代碼 | ||

|---|---|---|

| 代碼 | 城鄉分類 | 名稱 |

| 371721105200 | 121 | 韓集村民委員會 |

| 371721105201 | 122 | 大劉庄村民委員會 |

| 371721105202 | 122 | 崔劉庄村民委員會 |

| 371721105203 | 220 | 吳南村民委員會 |

| 371721105204 | 220 | 吳北村民委員會 |

| 371721105205 | 220 | 菜李村民委員會 |

| 371721105206 | 220 | 陳井村民委員會 |

| 371721105207 | 220 | 朱衚衕村民委員會 |

| 371721105208 | 220 | 王莊村民委員會 |

| 371721105209 | 122 | 鄧庄村民委員會 |

| 371721105210 | 220 | 呂海村民委員會 |

| 371721105211 | 220 | 侯家村民委員會 |

| 371721105212 | 122 | 曹樓村民委員會 |

| 371721105213 | 220 | 劉崗村民委員會 |

| 371721105214 | 220 | 伊庄村民委員會 |

| 371721105215 | 220 | 井王村民委員會 |

| 371721105216 | 220 | 董油坊村民委員會 |

| 371721105217 | 220 | 呂家村民委員會 |

| 371721105218 | 220 | 趙樓村民委員會 |

| 371721105219 | 220 | 馬庄村民委員會 |

| 371721105220 | 220 | 西大庄村民委員會 |

| 371721105221 | 220 | 東大庄村民委員會 |

| 371721105222 | 220 | 大樓村民委員會 |

| 371721105223 | 220 | 周廟村民委員會 |

| 371721105224 | 220 | 楊小湖村民委員會 |

| 371721105225 | 220 | 賈集村民委員會 |

| 371721105226 | 220 | 楊庄村民委員會 |

| 371721105227 | 220 | 固堆王村民委員會 |

| 371721105228 | 220 | 孫庄村民委員會 |

| 371721105229 | 220 | 劉連方村民委員會 |

| 371721105230 | 220 | 杜庄村民委員會 |

| 371721105231 | 220 | 趙堂村民委員會 |

| 371721105232 | 220 | 薛庄村民委員會 |

| 371721105233 | 220 | 曹路口村民委員會 |

| 371721105234 | 220 | 蒜劉庄村民委員會 |

| 371721105235 | 220 | 鄭庄村民委員會 |

| 371721105236 | 220 | 沙崗村民委員會 |

| 371721105237 | 220 | 雙王莊村民委員會 |

| 371721105238 | 220 | 曹庄村民委員會 |

| 371721105239 | 220 | 向庄村民委員會 |

| 371721105240 | 220 | 於庄村民委員會 |

| 371721105241 | 220 | 楊集村民委員會 |

| 371721105242 | 220 | 楊花園村民委員會 |

| 371721105243 | 220 | 堤上范村民委員會 |

| 371721105244 | 220 | 李洪仁村民委員會 |

| 371721105245 | 220 | 仝庄村民委員會 |

| 371721105246 | 220 | 東王莊村民委員會 |

| 371721105247 | 220 | 前范庄村民委員會 |

| 371721105248 | 220 | 范庄寨村民委員會 |

註:城鄉分類代碼121:鎮中心區; 122:鎮鄉結合區;220:村莊。 | ||

2011年末,韓集鎮轄韓集、崔劉庄、大劉庄、菜李、鄧庄、呂海、朱衚衕、西王莊、侯家、陳井、吳南、吳北、劉崗、曹樓、伊庄、井王、趙樓、董家、呂家、孫庄、堌堆王、大樓、周廟、楊庄、楊小湖、賈集、東大庄、西大庄、馬庄、劉連方、薛庄、趙堂、於庄、向庄、曹庄、曹路口、雙王莊、鄭庄、沙崗、蒜劉庄、杜庄、楊集、楊花園、范庄寨、李洪仁、堤上范、前范庄、仝庄、東王莊49個村民委員會。

2020年6月,韓集鎮下轄32個行政村,鎮人民政府駐韓集村。

| 韓集鎮下轄行政村 | |||||

| 韓集村 | 大劉庄村 | 崔劉庄村 | 曹樓村 | 劉崗村 | 伊庄村 |

| 井王村 | 馬庄村 | 西大庄村 | 周廟村 | 楊小湖村 | 固堆王村 |

| 孫庄村 | 鄭庄村 | 沙崗村 | 於庄村 | 楊集村 | 楊花園村 |

| 李洪仁村 | 范庄寨村 | 新三村村 | 大樓村 | 趙堂村 | 杜庄村 |

| 向庄村 | 蒜劉庄村 | 楊庄村 | 菜李村 | 鄧庄村 | 趙樓村 |

| 王莊村 | 紅旗村 | ||||

2011年末,韓集鎮轄區總人口6.13萬人,其中城鎮常住人口0.55萬人,城鎮化率8.97%。另有流動人口3500人。

2018年,韓集鎮戶籍人口64630人。

2011年,韓集鎮財政總收入3200萬元,比上年增長30%。其中地方財政收入1800萬元,比上年增長33%。從各主要稅種看,完成營業稅90萬元,增值稅720萬元,企業所得稅362萬元,人均財政收入522元,比上年增長30%,境內金融機構各類存款餘額2億元,比上年增長11%;各項貸款餘額0.7億元,比上年增長14%。

2018年,韓集鎮有工業企業81家,其中規模以上工業企業15家,營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市195家。

韓集鎮

2011年,韓集鎮耕地面積9萬畝,人均1.5畝,以種植小麥、玉米、棉花、地瓜、大豆、雜糧為主,農業總產值達到2.3億元。糧食作物以小麥、玉米為主,生產糧食8.5萬噸,人均1387千克,其中小麥3.9萬噸,玉米4.2萬噸。畜牧業以飼養生豬、羊、家禽為主,生豬飼養量5000頭,年末存欄4200頭;羊飼養量3000隻,年末存欄2700隻;家禽年飼養量50萬羽。

韓集鎮民營經濟發強勁,初步形成了木材加工和棉花加工兩大支柱產業,現有兩類加工企業300餘家,天宇紡織、方圓木業、斯達化工、泰鑫木業、永昌木業、桐林木業等企業成為經濟新的增長點。2005年實現國內生產總值4.6億元,固定資產投入1.2億元,完成工商稅收580萬元。

韓集商業分佈

現有多所大型超市,各種生活用品齊全,另外還分佈有手機店、電腦店、服裝店、精品店等各種商鋪。

韓集鎮所在的菏澤市境內村落的構成大體有以下幾種類型:

單一家族村落:最初只是一戶一家定居,後來發展成大家族,再分許多戶,終於成為一個村落。如菏澤市的劉善人庄、張庄、大王莊、胡集、張灣;定陶的牛屯、白屯、魏灣;梁山縣的喬那裡、孔那裡、路那裡、周樓、肖樓、馬叉河、李叉河;曹縣的孫老家、單縣的高老家、郭村等。這種村落的宗族觀念極強。

![韓集鎮[山東省曹縣韓集鎮]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m2/e/m2e438eddb929c5d91924cbc56eb0a967.jpg)

韓集鎮[山東省曹縣韓集鎮]

雜姓聚居村落:是由大部分無親族關係的多姓家族結成的村落。這些村落大都傍近城鎮、要道等謀生門路較多的地方。互助鄰里互助,是代代相傳的慣俗,涉及許多方面:在菏澤境內,一家有婚、喪事,村中人都來幫助。從前,誰家有女出嫁,親戚鄰里各送麥面若干,說是給閨女做體己乾糧,名為“送面”。貧寒之家,有此若干白面,可以寬心辦喜事。後來,送面改為送雞蛋、送錢、布料。一家結婚娶媳婦,親戚和村人或多或少,總以紅紙相裹,送一點錢,鄉人稱作人情份子,這是經濟上的相助。到娶親之日,俗稱辦喜事,村人不呼自至,紛紛前來幫忙,最後,只不過是吃杯喜酒而已。遇有喪事,從病故到下葬,前前後後都有人相幫。有的村莊還有“一家有喪事、全村都蓋鍋”的習俗。至今,婚喪事相助的風俗仍在城鄉流行,有些地方,繼承當中又有發展。修房蓋屋中,包括備料當中的伐木、採石、運沙、運土、運磚瓦,開工后和泥、挑水、遞料等,都是靠親鄰“幫工”來做的。生產勞動中的互助,也是千百年來的協作習俗,各地都有不同的形式。如幾家幾戶聯合、一家有役畜、一家有車或有大農具,合在一起互相使用。

韓集鎮在曹縣的位置

過生日20世紀80年代,隨著人們生活水平的提高,給老人過生日的逐漸多起來,老年人生日早飯必須吃麵條、謂之“長壽麵”,另外要煮雞蛋,並在身上滾動,謂之“滾運”,即由孬運滾到好運。90年代后,祝壽的形式逐漸多樣化,許多城鎮居民到酒樓設宴為老人祝壽,有的子女還在電視台為老人點歌祝賀,有的人為老人攝影錄相以示留念,還有的人帶老人外出旅遊。為老年人過生日不能間斷,若間斷則為“斷頭生”,不吉利。此外還有為孩子過四生的風俗。孩子滿四周歲那一天,親朋好友帶著為幼兒準備的衣服、鞋襪等禮物前來祝賀,幼兒父母則設宴招待客人。

送粥米嬰兒降生后,男方要向岳父家報喜。生男謂之大喜,亦稱“弄璋之喜”;生女謂之小喜,亦稱“弄瓦之喜”。如生男孩,如果是男孩,岳父家則在男孩出生后的第五日送粥米,喻之男孩五大三粗,生長強壯;如果是女孩,岳父家則在生女孩出生后第七日送粥米,喻之“乞巧”,希冀女孩長得心靈手巧。送粥米主要是雞蛋、紅糖、小米、芝麻鹽和新生兒衣帽等。原來送粥米僅限岳父家人,後來隨人們生活水平的提高,送粥米的人除了岳父家人,還有男女雙方的姑家、姨家、舅家及親屬,送的東西數也比過去多得多,客人看新生嬰兒要拿看錢。男方則在家設宴款待客人,有的在酒店擺酒席進行招待。新生兒十二天,岳父家還要去人看望,其他親戚則可不去。

韓集鎮屬之古代菏澤地區,境內家族是典型的“九族”制。“九族”制的重要標記是喪服制的“五服”,即“斬、齊、大功、小功、緦麻”,以此確立由本人高祖至本人玄孫之間的九代血親系統,以不出“五服”論親族遠近,“五服”之內稱“本家”,然後推而及之於同宗同姓。菏澤區內有夫婦一代家庭、雙親子女兩代家庭、祖孫三代家庭、四世同堂家庭、五世同堂家庭等類型。傳統觀念崇尚“五世其昌”、“五代同堂”、“家大業大、人多財多”,所以舊時數世同堂的複合式家庭較多。建國后,特別是80年代隨著改革開放和商品經濟的發展,適應男女平等、家庭成員平等的要求,數世同堂的複合式大家庭愈來愈少,家庭逐漸向小型化發展,雙親子女兩代家庭佔大部分。家庭成員之間的稱謂,各縣大體相同,但書面、口語、對人、當面又有許多不同,舉要如下:子女對父母稱雙親、二老、老人家、爹、達達、娘、爸、媽等;書面或對人稱家父、家母、老爺子、老太太等。祖父、曾祖父、高祖父分別稱爺爺、老爺爺、老老爺爺或太老爺爺。對祖母、曾祖母、高祖母分別稱奶奶、老奶奶、老老奶奶或太老奶奶。父之兄弟,書面稱伯父、叔父,當面稱大爺、大爹(二爹、三爹)、叔叔(二叔、三叔)等。伯、叔之妻稱伯母、大娘、大媽(二大娘、三大娘)、嬸(二娘、三娘)等。父之姐妹,書面稱姑媽,當面稱姑姑(二姑、三姑)、媽媽(mámá)等。母之兄弟,書面稱舅父,當面稱舅,稱舅的配偶為妗子;母之姐妹,書面稱姨媽,當面稱姨。對其配偶稱姨夫。夫稱妻,為賢內、賤內、內人、老婆、家裡、對象、愛人、內當家、孩他娘或直呼其名。稱妻之父母為岳父、岳母、大爺、大娘等,80年代,也有稱爸媽的。妻稱夫為男人、外頭、當家的、那一口子、丈夫、愛人、孩他爹或直呼其名。對夫之父母,背後稱公公、婆婆,當面稱爹、娘等。對於姐夫,部分人稱哥,也有叫姐夫的。

對於家務,又稱家事、家政,習稱過日子。家務的主要決策者是家長。

家長又名戶主、當家的、掌柜的,在舊時一般是男性壯年,在大家族中,往往是長房長支的壯年男子。在舊時代的家長制家族中,家長具有絕對的權威,對內維持家族秩序,對外代表家族全權處理事務,是舊制度下家庭的支柱。正是在這個意義上,才有“家有千口,主事一人”的俗語,故而,才將家長以外的家庭成員統稱為“家眷”或“家屬”。舊時,家務瑣事的具體管理者、家務習俗的主要傳播者是家庭主婦,又稱內當家、內掌柜、管家婆,一般是家長的妻子,即由“多年媳婦”熬成的“婆”。家務勞動主要由婦女承擔,即有俗語“整年圍著鍋台轉”。隨著社會的進步,婦女參加社會活動越來越多,地位逐步提高,專制的家長制也漸漸被民主家政所代替。

韓集鎮所在的菏澤地區是典型的中原飲食文化,例如境內吃晚飯曰喝湯。舊時,貧富生活差異很大,富者以小麥為主糧,吃白面;一般家庭以高粱、豆子、紅薯、為主糧,吃混合面;窮人常年吃不上純糧食,尤其青黃不接時,以糠菜度日,因此有“半年糠菜半年糧”的說法。建國初期,多數群眾常年以高粱、大豆、穀子為主糧。1976年以前,以玉米麵餅子、地瓜乾麵窩窩為主食。1978年中共十一屆三中全會以後,白面饃成為城鄉人民的主食。對飲食的安排,各地也都形成一些慣例。居民口味以咸、辣、香為主。大部分農民都是一日三餐,八九點鐘進早餐,下午二三點吃午飯,傍晚只喝湯吃剩餘食物,曰喝湯,不太注重晚飯。在單縣等少數地方,在秋收以後春耕之前的一段時間裡,一日兩餐,俗稱“兩頓飯”。1980年以後,漸重晚飯,但仍稱喝湯。菏澤地區至今通行一日三餐,俗稱“一天三頓飯”。主要蔬菜有蘿蔔、白菜、菠菜、韭菜、土豆、黃瓜、豆芽、芹菜、茄子、辣椒等。隨著塑料大棚的出現,縣城和一些大集鎮的市場一年四季不斷新鮮蔬菜。魚、肉、禽、蛋、油的消費日益增加。煙、酒、糖、茶家家必備。每逢婚嫁喜慶,宴席講究色、味、形、器、營養價值等。80年代,宴席檔次升級,每席上菜有10個、12個、16個、24個不等。舊時區內群眾有聚眾吃飯的習慣,到吃飯時都端著飯菜就近聚到一塊去吃,夏季多在樹蔭下,冬季多在向陽處。一邊吃飯一邊談論,話題沒有中心、沒有目的,較多的是談論生產,也談外地及當地新聞,有時也品評人物。建國后此風尚存。

韓集鎮風貌

韓集鎮的傳統民房大部分是紅磚結構,建築材料和建築方法因地制宜,形成地域差別。

院牆、屋牆一般用磚塊砌成。區內建房一般以兩層小樓為基礎,城鎮多為樓房。脊獸又稱吻獸,有龍頭、鴿子、麒麟、公雞等造型。在瓦房脊上安裝吻獸,是菏澤地區的一種建築習俗。進入80年代,民居建築多採用石料、磚料、鋼材、水泥等,傳統的建築材料為之一變。區內居民比較注重建房儀式。當房基地選中之後,建房、開工擇吉日,俗稱看日子。定下時間后,分別請瓦匠掌尺人丈量,請人挖地基打夯,俗稱“打地工”。打夯必唱夯歌,俗認為不唱夯歌後世出啞巴。上樑那一天,什麼時辰上樑由瓦匠掌尺人提前告訴“主家”(房主)。時辰的選擇,各地不同,一般都選在正午時分,上樑時間一經確定,房主即準備酒菜,購買鞭炮。當梁穩穩噹噹安安全全地安裝完畢后,燃放鞭炮,慶賀上樑成功。俗諺曰“上樑的酒,古來有”。當天中午,房主、親朋、匠人、幫工相聚在新房旁歡飲上樑酒。布局區內在房屋建造中有許多規矩與禁忌。院落布局分為散居、四合院、三合院(簸箕叉)等形式。散居的院落不設院牆,不設大門,這種院落在黃河灘區及其附近地方常見。但黃河灘上的台房雖無院牆,一戶一台,界限還是分明的,房台就是院子。四合院由正房(北屋、堂屋)、南屋和東西廂房所組成。正房最高,南屋次之,近街門的廂房又次之,正對大門的廂房最低。大門走向視地理環境而確定。“簸箕叉”,有正房、廂房而無南屋。

韓集芝麻糖

韓集芝麻糖

麻糖主要原料是精選大米、小米、大麥、芝麻,選料嚴格,製作精良,工藝繁多,循序有章,每道工序都要恰到好處,把握好火候。時在冬月,始做麻糖:第一步是熬糖稀,先將精選大麥用溫水浸泡一個星期時間,溫度控制在26-27℃,泡出大麥芽,用石碾碾成芽漿,再精選大米(或小米),把大米像蒸乾飯一樣蒸熟,然後混合大麥芽漿摻好拌勻,裝進大缸,用沸水潑澆進行發酵,兩個小時后,即可淋出糖漿,再進行熬制,即成糖稀;第二步是製作半成品,將糖稀再進行熬制,使之變稠,製成糖飴,冷卻到一定溫度,再加工,成為半成品;第三步加工成品。將半成品在30℃高溫加工房內進行摔打、抽拔、制孔,每根麻糖要求129孔,然後沾滿精選脫皮芝麻,擰成麻花狀,稍微冷卻涼溫成為成品麻糖。

韓集鎮交通便利,兩條省道(庄青路、劉民路)在境內縱橫交錯,西鄰220國道,距菏關高速公路出入口10公里,東依京九鐵路,北靠新歐亞大陸橋(新石線),距離新鄭國際機場、濟南機場均在2小時車程之內。

2011年,韓集鎮有350、261省道過境。

電力供應充足,且價格低廉,曹縣由全國最好的電網--山東電網直接供電,在全國供電形勢緊張的情況下,近幾年都沒有出現拉閘限電的現象。韓集鎮建有11萬伏變電站一處,架設專供幹線一條,49個行政村全部完成線路改造。

通訊便捷,韓集鎮有郵政、電信兩個分局,中國移動、聯通微波發射塔3座,信號可以無縫隙覆蓋,程式控制電話容量1萬門,電話入戶率70%,有線電視四級網建設已經完成。服務機構齊全,鎮駐地有山東省農村信用社、中國郵政儲蓄銀行等金融機構,國稅分局、地稅分局、工商所等政府機構,可以提供多方位服務。

2011年末,韓集鎮有文化站1處,村級文化活動中心25處,各類文化專業戶2戶。圖書室25個,藏書5萬餘冊。音樂、美術、書法、攝影及文學業餘創作隊伍15人,學校體育場2個,50%的村安裝了健身器材,經常參加體育活動的人員占常住人口的22%,有線電視用戶0.3萬戶,入戶率25%。

曹縣韓集鎮中學位於鎮政府駐地,是一所初級中學。

曹縣第二中學位於紅三村的劉崗行政村是一所完全中學

曹縣第三人民醫院位於韓集村,是一所綜合性醫療機構。

2011年末,韓集鎮有幼兒園7所,在園幼兒856人,專任教師14人;小學10所,在校生3960人,專任教師176人,小學適齡兒童入學率100%;初中1所,在校生300人,專任教師62人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%,財政預算內教育經費600萬元,比上年增長25%。預算內教育經費佔財政總支出比例33%,比上年提高了10個百分點。

2011年,韓集鎮有農村最低生活保障戶數949戶,人數1731人,支出157.3萬元,月人均76元,比上年增長5%;醫療救助50人次,民政部門資助參加合作醫療2300人次,共支出0.9萬元,比上年增長10%;國家撫恤、補助各類優撫對象210人,撫恤事業費支出12萬元,比上年增長15%;社會福利費5萬元,比上年增長10%;敬老院1家,床位50張,收養農村五保人員20人;社區服務設施5個,其中社區服務中心5個,社區服務站5個;慈善分會1個,全年接受社會捐款28萬元,使650名困難群眾受益,五項社會保險基金收入合計120萬元,比上年增長20%;基金支出合計120萬元,比上年增長20%。參加新型農村社會養老保險2.1萬人,參保率34%。

2011年末,韓集鎮有各級醫療衛生機構1個,門診部21個;病床100張,每千人擁有醫療床位1.6張;固定資產總值450萬元。專業衛生人員127名,其中執業醫師23人,執業助理醫師10人,註冊護士20人,醫療機構完成門診7.3萬人次。新型農村合作醫療參合率99%。

韓集鎮歷史悠久,文化底蘊深厚。鎮政府西北4公里有安陵堌堆遺址。堌堆長100米,寬90米,中心高出地面8米。堌堆中心凸起部為秦相魏冉墓。魏冉是秦昭王的母親宣太后同父異母弟,助秦昭王繼承王位。秦昭王任命魏冉為將軍,負責保衛國都咸陽安全。秦昭王幼小,宣太後主持朝政,任魏冉為相,把穰地(今河南鄧縣)封給他,號為穰侯。魏冉認為陶(曹縣的左城)是天下之中,是山東(餚山以東)六國會盟爭奪的戰略要地。於是率軍隊攻取陶,作為自己的封地。又任命白起為統帥,先後討伐了韓、魏、齊、楚。魏冉把周朝的九鼎運到陶。大臣范睢對秦昭王說:“魏冉把九鼎定在他自己的領地,目的是為篡奪王位,恐怕以後秦國的國王就不是您的子孫了。”秦昭王聽后,就廢了母親宣太后,免了魏冉相職,令其歸陶,一年後,魏冉卒,葬在安陵堌堆,即今魏冉墓。

魯西南烈士陵園,位於縣城西北28.4公里,韓集鎮孫庄村東北200米處。該園是為紀念“九·二七”殉難烈士而建。陵園內分北、東兩處墓區,共安葬烈士261人。東墓區葬有豫東縱隊政委魏克仁、冀魯豫軍區第五軍分區副司令員周柱安,曹縣縣長王雪靜,中共齊濱縣委副書記向奉之,湖西專署稅務局長毛宜軒等烈士。北墓區除葬有“九·二七”死難烈士外,又陸續接納了解放戰爭、抗美援朝,對越自衛反擊戰中為國捐軀的烈士共253名。主要紀念建築物有革命烈士紀念堂、魯西南抗日烈士紀念塔、紀念碑亭等。1988年1月被批准為省級重點烈士紀念建築物保護單位。烈士紀念堂位於陵園中央,磚木結構,建築面積315平方米。室內懸掛著烈士遺像47幅,九塊卧陴陳列在遺像下面,鐫刻著26位烈士的傳略和悼念詩文。

韓集鎮風貌

位於曹縣城西北30公里韓集鎮境內。包括劉崗、伊庄、曹樓三村,呈品字形,為抗日戰爭時期魯西南革命根據地策源地,素有“小延安”之稱。1977年被省命名為“紅三村抗日聯防遺址”,被定為省級重點文物保護單位。

吳起(約公元前440-前381年)戰國時期衛國左氏(今曹縣韓集北)人,著名政治家、改革家、軍事家。

吳起為吳國王族之後,曾祖為吳王夫差。吳起少有大志,一心成就功名。在魯“嘗學於曾子”,后棄文就武,研讀兵書,經人舉薦,被魯君拜為大夫。前412年,齊軍攻魯。吳起統帥魯軍,出戰抗齊,大敗齊軍。戰後,因人詆毀,失信魯君,離魯投魏。魏文侯命吳起為將,令其攻打秦國,奪下五座城邑。魏文侯又任其為西河守,抗拒秦國和韓國。周安王十三年陰晉之戰,吳起以五萬魏軍,擊敗十倍於已的秦軍,成為史上以少勝多的著名戰役。在魏,“曾與諸侯大戰七十六,全勝六十四,其餘戰平”,“闢土四面,拓地千里”。使魏國成為戰國初期強大的諸侯國。文侯死後,武侯聽信公叔讒言,疏遠吳起。吳起離魏去楚,被楚悼王拜為令尹(即相),實行變法:“明法審令,捐不急之官,廢公族疏遠者,以撫養戰鬥之士。”僅一年,他南平百越,北並陳、蔡,抵擋三晉擴張,西伐強秦,威振諸侯。公元前381年,楚悼王去世,吳起被舊勢力亂箭射死。

吳起一生奉事三國,在魯魯勝,適魏魏強,入楚楚昌,變法圖強,敢違舊章,犯難歷險,身死名揚。吳起著有《吳子兵法》,與《孫子兵法》並稱“孫吳兵法”。

燕肅,韓集鎮堤上范村還是科聖燕肅的出生地。燕肅(961~1040),字穆之。曾遊學睢陽學舍(今河南省商丘縣)。宋淳化年間中進士,任鳳翔府觀察推官,主管司法事務。淳化五年(996年),任秘書省著作佐郎、臨邛知縣。因政績突出,宋真宗趙恆繼位后,升為監察御史、殿中侍御史,提點廣南西路刑獄,徙廣南東路刑獄。歷任越州、明州知府。宋仁宗天聖四年(1026年),朝廷採納他的建議,恢復地方所判死刑應予復奏的制度。燕肅對海潮規律、機械製造、計時器等都深有研究。他在沿海各地實地考察,歷時十年,於乾興元年(1022年)寫出論文《海潮論》,繪製了《海潮圖》。天聖五年(1027年),他複製成功了指南車和記里鼓車。天聖八年(1030年),他在舊漏刻的基礎上,創製了新漏刻,因其頂端是一朵蓮花,故稱“蓮花漏”。蓮花漏法頒布實施后,受到各方稱讚,稱其“秒忽無差”。燕肅還精通音律,擅長作詩繪畫。流傳下來的詩有《僻居》《惠山慶上人》等。畫作傳世較多,在《宣和畫譜》中著錄了《春岫漁歌》《江山雪霽》《小寒林》等37件。清故宮藏有《春山》《秋山晚靄》《寒岩積雪圖》;國外也有他的畫作流傳。至今仍能看到他的作品有40餘幅。

韓集鎮風貌