667BDR型戰略核潛艇

667BDR型戰略核潛艇

667BDR型戰略核潛艇(俄文:667БДР《Кальмар》,中文:魷魚;英文:Project 667BDR《squid》;北約代號:Delta III,中文:德爾塔III),是蘇聯/俄羅斯的一型彈道導彈核潛艇,是667型戰略核潛艇中德爾塔級的第三型。

667BDR型戰略核潛艇裝備了當時蘇聯/俄羅斯最新的P-29P彈道導彈,是蘇聯/俄羅斯第一個能夠連續發射所有彈道導彈的核潛艇,同時也是蘇聯/俄羅斯第一型裝備分導多彈頭彈道導彈的核潛艇。

667BDR型戰略核潛艇由蘇聯紅寶石設計局設計,全部在北德文斯克造船廠建造,1976至1982年共建造了14艘,約4艘仍在服役,經過現代化改裝后大部分該級艇的艉水平舵上安裝了散布管,曾計劃改裝使用P-29PM彈道導彈(北約稱SS-N-23導彈,亦稱PCM-54,蘇俄代號3M27),但該計劃後來被無限期延期。

蘇聯第一代的658型戰略核潛艇每艘僅能攜帶3枚單彈頭的潛射彈道導彈,8艘總共為24枚,而美國一艘喬治·華盛頓級戰略核潛艇即可攜帶16枚UGM-27A彈道導彈(即“北極星”A1導彈)。在此背景下,1958年,蘇聯第18中央設計局(現為俄羅斯紅寶石設計局)在C·H·科瓦列夫的領導下開始研製全新的核潛艇,代號為667的技術方案於1962年獲得正式批准研究,首艇K-137於1964年11月4日在北德文斯克402造船廠(現為俄羅斯北方機械製造廠)開工建造,1967年11月27日編入北方艦隊服役,之後蘇聯遠東的共青城造船廠(現為俄羅斯阿穆爾斯克造船廠)也參與建造了該型潛艇,到1974年12月,蘇聯用10年時間建造完成了34艘,主要包括667A型和667AУ型以及其後續改進型號,由於667型的系列型號眾多,北約一般將這34艘劃歸為蘇聯第二代彈道導彈核潛艇,代號“Yankee class”,在英文俚語中意指“美國佬”,簡稱揚基級或Y級。

667A型側視圖

667B型

667BD型側視圖

667BDR型側視圖

667BDR型發射P-29P導彈模擬

20世紀80年代末和90年代初,667BDR型有9艘轉入太平洋艦隊,北方艦隊最後留下5艘。667BDR型艇大多數在1991年前進行了檢修和改進,其餘的艇是在1991年以後進行的。

20世紀90年代初至90年代末期,667BDR型艇技術狀態都很好,均處於最佳戰備狀態,從90年代下半期開始逐漸報廢,不是出於技術原因,而是根據《美蘇限制戰略武器協議》的約定。667BDR型艇的第一艘1996年退役,1997年又有3艘退役,1998年退役2艘,1999年也退役2艘,這些退役艇中的某些艇封存在艦隊基地,2003年時還有7艘在役,約有4艘仍在服役。

艇型

K-433聖喬治屠龍勇士號

艙室

667BDR型戰略核潛艇艙室布置圖

導彈

667BDR型戰略核潛艇正視圖

P-29P的1型為3個分導彈頭,威力各為0.2兆噸,射程6500千米,圓概率偏差900米,這是蘇聯第一型具有分導功能的多彈頭導彈,之前裝備於Y-1型上的P-27Y導彈(R/P-27彈道導彈,北約稱“塞爾布/Serb”SS-N-6導彈的改進型)和Д-5Y導彈系統也有多彈頭,但是不能對每個分彈頭分別制導,只能說是一種多彈頭“散射”的導彈。

P-29P的2型,又稱P-29РЛ,只有1個0.45兆噸當量的核彈頭,射程8000-9000千米,圓概率偏差900米。P-29P的3型,又稱P-29PK,和1型一樣,帶有7個各為0.1兆噸當量的分導彈頭,射程6500千米,圓概率偏差也為900米。

667BDR型K-223

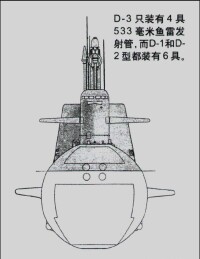

魚雷

667BDR型和667BD型不同,只有4具533毫米魚雷發射管,所裝備的魚雷和667BD型相同,也是СЭТ-65,САЭТ-60М,53-65К或53-65М,可攜帶16枚。也有報道說667B、667BD、667BDR型的魚雷發射管是一樣的,就是667BDR型仍有2具400毫米魚雷發射管。

667BDR型戰略核潛艇裝備“盧比康(Rubikon)”聲吶系統,於1976年裝備潛艇,是繼“紅寶石”聲吶系統之後的產品,有4艘667BDR型艇在中修時裝上了“阿芙樂爾”聲吶系統。“盧比康”是一種低頻率低聲波聲吶,其最大偵察距離可達200千米,而且進行目標分類的能力也較強。MGK-400型鯊魚齒(Shark Teeth)主/被動搜索與攻擊艦殼聲吶,中/低頻;“鯊魚皮(Shark Hide)”被動舷側陣列聲吶,低頻;MGK-519型鼠叫(Mouse Roar)主動攻擊艦殼聲納,高頻;“黑蠣蛇”低頻被動搜索拖曳聲吶基陣。

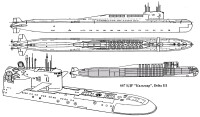

667BDR型戰略核潛艇三視圖

667BDR型的通信系統是”閃電-M”,由“活潑泉”衛星通信設備組成的“海嘯-БМ”衛星通信系統,“破雷衛”通信系統,配套裝有ELF/VLF通信漂浮天線和浮標,UHF和SHF天線。

667BDR型還裝備了“阿爾瑪茲-BDR(Almaz-BDR)”火控系統,該系統可以讓667BDR型在深水潛行的情況下發射魚雷。667BDR型在設計時重點考慮射擊控制系統性能的提高,裝備了“鑽石-БДР”或“MBY-103БДР”作戰情報指揮系統,16枚導彈可以一次全部射出,而且兩發間間隔時間比以前縮短,是蘇俄第一個能夠連續發射所有導彈的潛艇。667BDR型還裝備有“克萊姆尼”2敵我識別器,其他,如雷達系統、搜索雷達、潛望鏡、電視系統和667BD型一樣。

| 艇體參數 | ||

| 艇長 | 155米 | |

| 艇寬 | 8.7米-11.7米 | |

| 吃水 | 最大9.3米 平均8.7米 | |

| 排水量 | 10600噸(水面) 13700/16000噸(水下) | |

| 航速 | 14-19節(水面) 24節(水下) | |

| 潛深 | 320米(工作) 400米(極限) | |

| 自持力 | 80天 | |

| 雜訊值 | 135-155分貝 | |

| 艇員編製 | 130-135名 | |

| 傳動 | 雙軸雙槳 | |

| 動力系統 | 2台B/VM-4C/S壓水反應堆,OK-700B蒸汽發生裝置,功率2×90MW 2台GТZА-635齒輪傳動式汽輪主機,2×20000/30000馬力 2台自主式輪機發電機,2×3000千瓦 輔助動力,柴油發電機,2×460千瓦 鉛酸蓄電池,2×112塊 輔推電機2×260千瓦 | |

| 艇電武裝 | ||

| 電子對抗 | “克萊姆尼”2敵我識別器 "磚漿/磚堆"(Zaliv-P/Brick Pulp)無源威脅截獲告警系統 "公園燈"(Park Lamp)D/F雷達警戒偵察側向設備 "圓邊帽"/"克雷姆林"-2(Rim Hat/Kremlin-2)電子偵察系統 | |

| 綜合系統 | “托鮑爾-M-1”(Tobol-M-1)慣性制導系統(初期) “托鮑爾-M-2(Tobol-M-2)”導航系統(改裝) “熊蜂/黃蜂(Bumblebee)”水聲導航系統 “鱈魚眼”輻射測量六分儀 “奧米伽”導航系統 ”閃電-M”通信系統 “海嘯-БМ”衛星通信系統 “破雷衛”通信系統 “阿爾瑪茲-BDR(Almaz-BDR)”火控系統 “鑽石-БДР”或“MBY-103БДР”作戰情報指揮系統 | |

K-496鮑里索格列夫斯克號

667BDR型

1982年和1985年,667BDR型都完成過北極地區的冰下航行,K-524艇曾在冰下深度達150米處航行了54天。

1988年12月,K-441艇又經過一次北極冰區下的航行,編入太平洋艦隊。

1994年,K-44艇於中修時進行過現代化改裝,裝備了“阿芙樂爾”聲吶系統。

1999年,北方艦隊和太平洋艦隊的兩艘667BDR型艇,分別從巴倫支海和鄂霍次克海,共發射3次P-29P導彈,並命中在堪察加的庫拉和白海的庫拉卡寧角上的靶場目標,其中一艘艇是從西往東發射,另一艘是從東往西發射。

2001年7月20日(一說2005年6月22日),K-496艇從巴倫支海發射載有“宇宙-1”太陽帆人造衛星的“波浪”運載火箭,最終未能和運載火箭分離,而墜入大氣層。

2009年8月4日,K-496艇“鮑里索格列夫斯克”號在茲韋茲多奇卡船廠舉行告別儀式,即將開始拆解。

| 舷號 | 中文艇名 | 建造編號 | 所屬艦隊 | 開工日期 | 下水日期 | 服役日期 | 退役日期 |

| K-424 | / | 335 | 北方 | 1974.1.30 | 1976.2.11 | 1976.12.30 | 1995.3.28 |

| K-441 | / | 366 | 太平洋 | 1974.5.7 | 1976.5.25 | 1976.10.31 | 1995.3.28 |

| K-449 | / | 367 | 太平洋 | 1974.7.19 | 1976.7.29 | 1977.2.5 | 1996預備,2001退役,2008報廢 |

| K-455 | / | 368 | 太平洋 | 1974.10.16 | 1976.8.16 | 1976.12.30 | 1998-1999預備役 |

| K-490 | / | 372 | 太平洋 | 1975.3.6 | 1977.1.27 | 1977.9.30 | 1998-1999預備役,2004 |

| K-487 | / | 373 | 北方 | 1975.6.9 | 1977.4.4 | 1977.12.27 | 1998-1999預備役 |

| K-496 | 鮑里索格列夫斯克 | 392 | 北方 | 1975.9.23 | 1977.8.13 | 1977.12.30 | 2008.12.9 |

| K-506 | 澤列諾格勒 | 393 | 太平洋 | 1975.12.29 | 1978.1.26 | 1978.11.30 | 2010.6 |

| K-211 | / | 394 | 太平洋 | 1976.8.19 | 1979.1.13 | 1979.9.28 | 2010.12-2012預備 |

| K-223 | 波多利斯克 | 395 | 太平洋 | 1977.2.19 | 1979.4.30 | 1979.11.27 | 2012活躍 |

| K-180 | / | 396 | 太平洋 | 1977.12.27 | 1980.1.8 | 1980.9.25 | 2004保留,2008報廢 |

| K-433 | 聖喬治屠龍勇士 | 397 | 太平洋 | 1978.8.24 | 1980.6.20 | 1980.12.15 | 2010.10測試導彈,2012活躍 |

| K-129 | 奧倫堡 | 398 | 北方 | 1979.4.9 | 1981.4.15 | 1981.11.5 | 1994至2002改裝為09786型,2013 |

| K-44 | 梁贊 | 376 | 太平洋 | 1980.1.31 | 1982.1.19 | 1982.9.17 | 2007大修,2012活躍 |

參考資料

667BDR型K-433