袁柯

生前系中國神話學會主席

袁珂(1916.7.12—2001.7.14),本名袁聖時,筆名丙生、高標、袁展等,生於四川新繁縣。生前為四川省社會科學院文學研究所研究員、中國神話學會主席、國際知名學者,當代中國神話學大師。

袁珂畢業於了四川大學中文系,師從許壽裳,學習小說史和傳記研究。在五十餘年的學術生涯中,袁珂撰寫了20多部800餘萬字的著作,並有俄、日、英、法等十多種譯本。在書中,他打破了以往那種遠古傳說才是神話的限定,把各個年代的傳奇故事都歸為神話,創立了廣義神話論。1979年,袁珂成為四川省社科院文學研究員,後來又成為中國神話學會主席和享受政府特殊津貼的專家。

袁珂先生著述頗豐。1950年,第一部神話專著《中國古代神話》出版,這是我國第一部較系統的漢民族古代神話專著,由此奠定了袁珂先生的學術聲望。之後,袁珂先生先後撰寫了《中國古代神話》、《中國神話選》、《中國傳說故事》、《山海經校注》、《中國神話傳說詞典》、《中國民族神話詞典》、《神異篇》、《巴蜀神話》(合著)等20多部著作以及800餘萬字的論文。《女媧造人》被選入蘇教版七年級上冊課文。

--紀念袁珂先生逝世一周年

先生學問深似海,褒獎後學不設箍

――謹以此文悼念袁珂先生

袁珂先生1916年出生,四川新都縣新繁鎮人,1946年到台灣省編譯館就職,開始系統地研究中國神話傳說。1949年初,先生回到四川,一直從事文學暨神話學的研究工作;1987年調入四川省社會科學院任研究員,2001年7月14日逝世。為悼念先生,筆者於收到訃告日(7月21日)寫下一首詩《悼袁珂先生》,七言20句,其中兩句即“先生學問深似海,褒獎後學不設箍”。

袁柯

筆者在大學時學的是原子核反應堆專業,由於時逢文化大革命,1970年畢業后並未從事專業或與專業掛點邊的工作。此後對神話傳說中記錄的遠古自然和社會信息的課題產生了濃厚的興趣,並開始從自然科學角度研究解讀社會文化現象,這得益於竺可楨先生的《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》一文,和袁珂先生的《中國古代神話》一書。

1980年袁珂先生出版《山海經校注》一書,筆者如獲至寶,從此對《山海經》的研究走入了正軌,並開始與袁珂先生通信,請教有關的學術問題。成都冬季很冷,袁珂先生曾托我買北京的棉鞋。1983年1月,袁珂先生寄贈《神話論文集》一書;同年夏天,筆者撰寫出第一部專著《追尋遠古的信息》(已由中國國際廣播出版社出版);年底筆者赴成都參加第一屆中國山海經學術討論會,有機會與袁珂先生深入討論神話學問題。1984年成立中國神話學會,袁珂先生任主席,筆者成為第一批會員,可惜後來由於種種原因,很少參加有關的活動。

事實上,筆者是把遠古神話傳說視為那個時代的信息載體來進行研究的,這與袁珂先生的學術觀點並不完全相同,或者說有很大的差異。儘管如此,袁珂先生始終對筆者的研究工作抱持著樂觀其成的鼓勵態度;而且先生仍然希望筆者更專註於神話學領域的研究,只是由於筆者興趣廣泛未能如先生之願。

中國神話大詞典

1996年1月,由筆者撰文、由筆者夫人孫曉琴繪畫的《新繪神異全圖山海經》一書出版,並寄贈袁珂先生。此後袁珂先生編著《中國神話大詞典》,欲選用《新繪神異全圖山海經》一書的部分插圖,特意寫信徵求筆者同意,並在《中國神話大詞典》的凡例中註明:本書插圖用及“當代王紅旗、孫曉琴《新繪神異全圖山海經》等典籍。”《中國神話大詞典》1998年出版后,袁珂先生立即給筆者寄來兩部。此後袁珂先生欲建立神話學圖書資料室,筆者聞訊即將自己已經出版的著作十餘部寄上。1997年夏,筆者經過對《山海經》進行的長達二十餘年的信息解讀之後,終於在歷史上第一次完成了對《山海經·五藏山經》所記述的山川地貌和地理方位的系統考證工作,並提出《五藏山經》記述的自然地理內容符合我國4200年前的地理地貌的新觀點,例如《五藏山經》東次三經描述了山東半島被海水分隔的景觀,而在4200年前今日的膠萊平原確實被海水淹沒(參見《中國自然地理圖集》)。

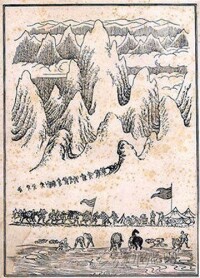

1999年9月9日,在上述山海經地理方位考證的基礎之上,筆者和夫人孫曉琴歷經數年繪製出巨畫《帝禹山河圖》,該畫高540厘米、寬780厘米,將《山海經·五藏山經》記載的447座山,以及相關的水系、地望、礦物、植物、動物、人物一一畫出,再現出4200年前帝禹時代的自然景觀和人文活動場景。袁珂先生在住院期間,欣然寫信祝賀:“關於《山海經》的研究,我主要從文學(神話)角度,而紅旗同志則從歷史,看法不盡相同。但紅旗同志與曉琴女士共同製作的《帝禹山河圖》,則是科學與藝術相結合的輝煌成就。我很高興看到它順利出版問世,為學術界提供了新的探討途徑。在病房無物奉獻,聊綴數語,以表祝賀。1999,11,10,袁珂於四川省人民醫院。”

作品

事實上,筆者的包括《帝禹山河圖》在內的有關山海經地理復原的研究工作,儘管已經在《地理學報》、《地圖》、《國家地理雜誌》、《文史雜誌》、《東方文化》、《中國畫報》(香港版)、《中國科技畫報》、《中華錦繡·建設畫報》、明報(香港)、人民日報海外版、科學時報、北京青年報等等報刊發表或予以報道。但是,在某些相關的歷史、文化、藝術的雜誌上,始終不能有一個字的介紹,更不用說進行學術交流討論了。筆者曾與若干大學和研究單位聯絡,希望有機會掛圖講解《帝禹山河圖》,並進行學術交流,然而在這方面持不同學術觀點的人卻表現出了令人驚訝的沒有學術興趣和沒有學術敏感的態度,某些人甚至還採取了拆台的小動作。

21世紀的中國需要在所有的領域進行創新,而能否創新則關係到國家民族的生死存亡。但是,創新需要相應的社會條件,在學術研究領域,這個條件就是平等的客觀的公正的評判體系,以及對創新者的尊重和寬容。

筆者在《悼袁珂先生》的詩中強調“褒獎後學不設箍”。所謂“箍”,就是妨礙創新的緊箍咒,它的表現形式多種多樣,其中一種突出的常用的手段就是打壓創新者、排擠創新者、貶低創新者。做出這些行為的學術權威或學術研究者,有時候是無意所為(包括習慣思維和習慣動作),有時候是故意所為。無論是哪一種情況,他們傷害的都不僅僅是創新者及其創新的事業??

此外,有些學術前輩,他們也在褒獎後學。但是他們只肯褒獎、提攜那些與他們自己學術觀點相同的後學,而對那些與他們的學術觀點不同的後學則不聞不問。也就是說,這些人的褒獎後學是有條件的,是設有緊箍咒的;在這種情況下,他們的學生或弟子,如果一旦產生了與導師不同的新觀點,則要冒非常大的風險,因為他可能被視為離經叛道,並失去以導師為核心的學術關係網。顯然,這樣的學術前輩所表現出來的的學術道德和人品,與袁珂先生是不能夠相提並論的。

雖然袁珂先生離開了我們,但是他給我們留下了一份珍貴的文化遺產,這就是博大精深的神話學和高風亮節的學術道德。這也正是中華民族的希望所在。