木推瓜

木推瓜

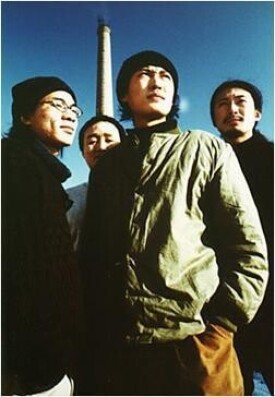

木推瓜樂隊於2000年5月正式成立,包括主唱宋雨哲,吉他手張方澤,貝司手陳創遠,鼓手李旦,鍵盤手王鵬。代表作《鋼鐵是怎樣沒有煉成的》、《鳥人》、《悲劇的誕生》。

主唱兼吉他手:宋雨哲

吉他手:張方澤

貝司手:陳創遠

鼓手:李旦

鍵盤手:王鵬

風 格:噪音民謠

可以從低沉如哀歌般的吟唱上升到金屬噪音的轟鳴里,從朦朧詩的意念過渡到口語化的事實,從五線譜跳躍到民間小調,所有的轉折都在意料之外發生,自由自在。無法去歸納木推瓜的音樂風格。主唱宋雨喆的唱腔混合了歌劇花腔、中國戲曲腔調的陰陽怪氣唱法,既有歌特或者華麗搖滾的戲劇感,又是對時代真實的鞭韃、反諷和詛咒。木推瓜的音樂像荒誕劇,誇張、大起大落、猛烈、既悲壯又反諷,他們的音樂,是有關被傷害的美和被侮辱的人的新鮮的搖滾樂。

人們對木推瓜的發現,首先來自他們音樂巨大的戲劇化效果。主唱模仿美聲的痙攣演唱、簡潔明晰的和聲、急驟的休止和突然爆發的合奏、明顯的段落和過渡、儘力剋制但任然複雜多變的鼓擊,還是別出心裁的吉他編配,所有這些,都無法被文字所描述。只有在現場,只有在擁擠著鐵托和其他邊緣人士的現場,高亢的歌聲從接近原音的吉他撥奏中迸出來,人們才會知道那高亢其實是帶著哭腔的掙扎,那吉他其實也是尖利的巨響⋯⋯

不等我們從驚悸、迷狂中回神,不等我們從暴風雨中抽身靠岸,天,突然就晴了,野渡無人,但這破敗的山水、枯萎的四季,這殘局值得下注,這悲劇經得起高傲和屈辱的反覆挑剔。才兩年就解散,留下九首歌:《鳥人》、《哆嗦哆》、《鋼鐵是怎樣沒有煉成的》、《看也不敢看》、《拼了音》、《悲劇的誕生》、《我像誰》、《我的四季》、《我謙虛死了》,還有一兩首來不及為人所熟知。留下剛好夠一張專輯的作品,但這張專輯或許永不會錄製了。我再也找不到那盒夾著一張紙片(寫著6首歌的歌名)的早期小樣,這個紀念太遲,兄弟,但願是太早,對我來說這是一支最難言說的樂隊,就像它古怪的名字——“木推瓜”——一樣無從解釋,在無意義的背後卻有無數雙手在撕扯著什麼。在左小祖咒和舌頭之後,木推瓜和誘導社繼續強化著音樂和本土經驗的血性和覺醒,繼續撕爛《讀書》雜誌的“中國搖滾破產論”,撕爛精英的清高。

這個時代的精英或偽精英,或者說任何時代的精英或偽精英,或者說任何一個做愛或者釘釘子的人,都不外乎面對這樣的兩難:是“向上,再向上一點”還是“向下一點,再向下一點。”(參見尹麗川詩《釘子》)。上帝保佑大家都靈肉合一吧,既憤青又小資,既布爾喬亞又波希米亞,既崇高又放蕩,既有波又有腦,革命浪漫主義和革命現實主義兩結合,左手一隻雞,右手一隻鴨,跑步進入理想社會。

但是,仍然有人甩到流亡的路上。兄弟,這條路未必是去麗江或者西藏,它通向光榮或虛無。流亡?我真不想用這個文人氣十足的詞兒,我要像抓老鼠一樣拎出這個詞:懺悔。老鼠般在牆角撒尿一樣懺悔,在貓頭上撒尿。竟然有一種“懺悔”是撒向別人的一泡尿。假模假式的道德優越感,舔鏡子的自戀狂,在酸B文人爭相把“懺悔”、“恥辱”像護膚霜一樣往臉上狂抹的時候,再使用這樣的詞竟然需要勇氣,但宋雨吉吉仍然半開玩笑地自稱極有可能改名“木推恥”,並將木推瓜的“創作資本”歸為:“85%的真、善、不忍、愛(有點害躁)、恥辱,15%其它(大部分為虛榮)。”假如有多一些的虛榮心,宋雨吉吉不會解散樂隊,假如少一些恥辱感、無力感,木推瓜也未必能有如此強大的尊嚴和力量。

我把野獸的悲涼演示給你們

你們就以野獸的罪名拷打我

我和春天有個誤會,我一爭辯就凋謝了

我和你們有個誤會,我一出生就窒息著懺悔

不是野獸的兇猛,而是野獸的悲涼。木推瓜不只是像我們很多人那樣恣意噴灑熱血,他們還埋首於悲劇的舞台上,那一灘白白地涼下去的血,冷血。這支樂隊身上似乎缺乏大鍊鋼鐵的強悍搖滾意志,缺乏征服欲和功利心,缺乏直接的政治訴求,缺乏道德、荷爾蒙和智商的優越感,他們只是將內心的磨難百折不回地演示出來,絕不是自憐,不是對個人情緒和青春傷逝的無限沉溺,是悲憫和反抗、社會批判和自我拷問的混合,是人之為人的恥辱、脆弱,是一個粉身碎骨的人絕望但堅執的呼號:“鋼!鋼!鋼鋼鋼鋼鋼鋼……”

鐵渣的時代啊

鋼鐵是怎樣沒有煉成的

木推瓜製造了中國搖滾最令人不安的聲音。我必須像捉姦一樣將“唯美”這個詞從小資青年的床上拎出來,對這個搔首弄姿的娘們兒我早他媽膩味透了。唯美,動不動就唯美,動不動就假高潮。這個時代的人太懂得有程序地製造情調:什麼時候呻吟,什麼時候尖叫。但是宋雨吉吉 一上來就吊起嗓子,殺千刀的假聲一路砍瓜切菜,先是讓你不爽,繼而是震顫,最後是一遍遍的回想,彷彿要在一首歌的5分鐘,找回遺落的所有尊嚴。

木推瓜絕對不唯美,而且也不夠噪不夠猛,只能歸於真正的另類,考驗樂評人的時候到了,但我打算舉手投降,我找不出半個術語來形容他們的音樂給他們歸類,后朋克?后歌劇?算了吧,再這麼後下去還不如說後街男孩。木推瓜的音樂元素四分五裂,就像其成員天南地北,風馬牛不相及,沉猛的貝司真不像發自那個在台下興高采烈的海南小個子陳創遠,鼓手是舌頭的李蛋,他對木推瓜的感情不下於舌頭,他比在舌頭時更細膩(聽聽他的鑔片!),至於發福、老成的貴州人張方澤,和Black Francis 一樣,看上去怎麼也不像個吉他手,倒像個士多店老闆,他的吉他也有Black Francis的神韻:爽快的旋律和突如其來的噪音風起雲湧,這個胖子在台上總是目中無人痛苦不堪的樣子,彷彿他觸及的不是吉他弦,而是一道結了痂的又痛又癢的傷口。當然,這樣一幕幕厚重的大戲少不了鍵盤的呼風喚雨。而宋雨吉吉,這個人在台下還好好的、笑嘻嘻的,轉眼到了台上換了一個人,這個怒目圓睜的煉獄般的悲劇主角,他尖厲高吭的號呼終將散兵游勇集結為千軍萬馬,一次又一次地,向屈辱而又神聖的祭壇衝去。木推瓜的現場更像一幕幕悲劇的展開,沒有哪支中國樂隊像他們這麼戲劇化,不只是戲劇化的假聲,木推瓜多數作品都有著相似的戲劇性結構,情節緊張,懸念出人意表,都是為了湧向最終的結局,最終的高潮——殘酷的、隱蔽的真理大白於天下。

在百折不回的戲劇結構下,那無數細節也經得起敏感者的風吹草動:一段口琴,幾聲鑔片、甚至一個停頓、一個聽似多餘的節拍。“上帝與女媧偷情我看見了”(《我像誰》)。木推瓜的音樂有上帝與女媧偷情的淫亂色彩或者說洋為中用,其歌唱源於本土的戲劇高腔氣韻,其旋律喜挪用本土兒歌老歌,以喚起時代的集體記憶,但在吉他噪音攪肉機般的攪拌下鑽井機般的噴射下,歡樂與苦難、幸福與迷狂很快紅黑不分,這就是悲劇的誕生。如果說《哆嗦哆》、《鋼鐵是怎樣沒有煉成的》、《我像誰》等歌還有著貌似歡快的動人旋律,那《悲劇的誕生》就太壓抑了,沼澤般的吉他,荒原般的鍵盤——但千萬甭跟我說Dark Wave什麼的,某種內心的黑暗怎麼都與潮流無關——正因為太壓抑了,最終從沼澤從荒原從眼眶裡湧出了晚霞。《哆嗦哆》將簡單的音符化為恐懼的顫慄,如同盤古將耳熟能詳的“歡迎歡迎,熱烈歡迎”一聲聲喊得人毛骨悚然,木推瓜將一首兒歌,一個最具童真號召力的品牌——“娃哈哈”——唱得撕心裂肺,變成獰笑(人和上帝一起獰笑?),變成生命無望而堅執的呼叫。娃哈哈!一瓶純凈水變成一個燃燒瓶,每一個熟知這首兒歌的人都不得不隨木推瓜完成一個偉大的顛覆。

這白熱的呼叫和身心俱裂的拷問需要超強的神經。但這不是一個能在舞台上高舉拳頭的人,他的拳頭扎進胸膛,變成一個收縮的心臟,而他努力把胸膛煉成鋼鐵,以保護那個不安的心臟,那個不安的囚徒。

春風開始營業了

蝴蝶撲閃著殺生了

鮮花在原野上逃竄

白痴們的唾液在我臉上濺上了盆景

夏天有個糜敗的綽號

太陽像仕女的臀部那麼臃腫

白痴們扎到褻瀆天鵝的夢裡

我的躁動是用鐵鍬掀開他們的眼睛

…… ——《我的四季》

超現實主義幻象一個個在他的神經上展開廝殺。一個天才缺的永遠不是想像力,而是控制力。決堤般的想像力和祭壇般的搖滾舞台終於令人暈眩不堪,他只能懸崖勒馬。

一個人放棄搖滾,選擇西藏,一個人避開烈焰,走入風中。一個人騎著單車去西藏,又騎著單車從西藏到麗江,騎不動了就把單車賣了。但木推瓜沒有機會在麗江音樂節作謝幕演出,老崔的解釋是木推瓜的音樂不適合在這種場合演。這個解釋難以成立的。結果,宋雨吉吉在麗江的四方街唱起了民歌。

音樂節結束后第二天晚上,宋雨吉吉和趙牧陽、王磊等人在四方街駱駝吧門口,老樹下,小河邊,滾友們唱情歌,趙牧陽木吉他彈唱陝北民歌,王磊伴彈,另一位樂手打鼓,宋雨吉吉吹笛,鼓其實是一個銹跡斑斑的大鐵盒,笛則是兩個啤酒瓶,啤酒瓶弄破之後,宋雨吉吉開始唱新疆民歌:“高高山上有頭牛……”

旋律簡單而動聽,聽了幾段我都會唱了,民歌安撫了不安而動蕩的靈魂,流水淙淙,月朗星稀,大地沉寂,就這樣歌唱到天明……

而駱駝吧里反覆放《麻音樂》(美好藥店、木推瓜、廢墟三樂隊合輯,這也是木推瓜唯一公開的出品)中木推瓜那3首歌,彷彿是一個告別的儀式。“這是我唱的嗎?”“我還會彈吉他?”微醉的宋雨吉吉隨自己的音樂抽動,比劃,滿懷傷感。後來我撿起那個銹跡斑斑的大鐵盒,一個糖盒,驅蛔糖!一歲一到一粒半,二歲二到三粒……我們是吃驅蛔糖唱娃哈哈長大的一代,在那黑洞的胃裡,一條蛔蟲和一顆糖作著殊死的廝咬。

在燈紅酒綠之外,在搖滾之外,另一個宋雨吉吉在路上。一個渴望修行者去西藏,但他深知苦修的無望,正如生命的無望,搖滾的虛妄,或許他會回來,繞無數的彎回來。我把自己橙色的帽子扣到他頭上,期待著一個新的宋雨吉吉,一個新的木推瓜。但假如有一天他也混在《格薩爾王》的游吟行列中,成為一名無名的游吟者,化作大地上的一陣大風……

《鳥人》

《哆嗦哆》

《鋼鐵是怎樣沒有煉成的》

《看也不敢看》

《拼了音》

《悲劇的誕生》

《我像誰》

《我的四季》

《我謙虛死了》