打浦橋街道

上海市黃浦區下轄街道

打浦橋街道是上海市黃浦區下轄的街道,位於原上海市盧灣區中南部。現在黃浦區境西南部,因打浦路而得名。面積1.59平方公里,截止2007年底,地區常住人口 6.38萬人,人口密度4.01萬人/平方公里。下轄居民委員會18個。2010年人口59085人(2010年)。

街道辦事處設南塘浜路103號,郵政編碼200023。

2020年5月,獲得“2018-2019年度上海市文明社區”榮譽稱號。

1914年(民國三年)起,徐家匯路以北片划入法租界。1928年(民國十七年),徐家匯路以南片屬滬南區。淪陷時期北片一度屬第八區、第一區,南片屬南市區、第七區。1945年(民國三十四年)12月屬第六區(蘆家灣區)。解放初,曾設第一、第二辦事處。1953年2月為第四辦事處。1956年3月分屬魯班路辦事處、泰康路辦事處、打浦路辦事處。同年7月分屬魯班路辦事處、泰康路辦事處。1958年1月分屬魯班路辦事處、打浦路辦事處,同年12月合併。1960年4月改為魯班打浦街道辦事處,6月更今名。

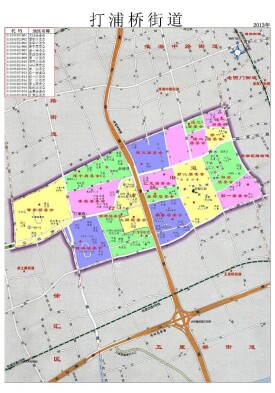

街道四至:東起肇周路、製造局路與老西門街道、半淞園路街道交界,西至瑞金南路、肇嘉浜路、陝西南路與徐匯區接壤,南靠斜土路與五里橋街道為鄰,北沿建國東路、建國中路、建國西路與淮海中路街道、瑞金二路街道相依。面積1.59平方公里。轄肇東、建中、錦海、大同、南塘、銀杏、匯龍、蒙西、泰康、建一、建三、建五、徐一、徐二、麗一、麗二、局后17個居民委員會。街道辦事處設南塘浜路103號,郵政編碼200023。

打浦橋,本肇嘉浜上一座古橋,位今徐家匯路、瑞金二路口,首見於清同治《上海縣誌》,初為木橋,1920年代改建為水泥橋,1946年填沒日暉港時拆。1950年代中葉起,先後以打浦路、打浦與打浦橋為街道名。1914年起,轄區今徐家匯路以北部分(簡稱北片)被強划入法租界,以南部分(簡稱南片)為華界。

1、根據區經濟和社會發展的總體規劃,制定和實施本街道行政管理、經濟和社會發展的工作計劃。

選出小區當家人

3、組織、指導和協調社區組織、社區單位和居民群眾共同參與地區性、社會性、群眾性、公益性的工作和活動。

4、協助區有關職能部門完成政府年度重點工作目標和任務。

5、指導和幫助居民委員會工作,培育和提升社區自治功能,積極推進社區建設。

6、承辦區政府交辦的其他事項。

打浦橋地區歷史上河流縱橫,肇嘉浜東西橫貫,日暉港、東蘆浦南北延展。自宋元上海興鎮建縣起,即為航運要孔。晚清時,自斜土路至斜徐路的日暉港兩側,形成內日暉市,逐漸形成柴草、沙石交易市場和商品集散地。

清同治年間,法租界公董局越界闢築徐家匯路。1900年(清光緒二十六年)后,又先後越界闢築金神父路、盧家灣路(今重慶南路)、薛華立路(今建國中路)、打靶場路(今建國西路)等。華界辟有斜徐路、斜土路、魯班路、打浦路等。隨著城市化的發展,北片多舊式里弄建築,僅法商達里洋行即營建兩層樓房277幢。較大里弄有新新里、打浦坊、祥興里、金壽里、錦德里、同豐里、楚園、瑞金新村、明德里、和平里等。這些里弄人口密集,內多小店鋪,如新新里長不過百米,有煙紙店11家、肉店5家、當鋪1家、黃包車行3家以及麵店、粥店、棉花店、炒貨店、理髮店等,還設有鴉片館、賭場,人稱“什錦里”。居民多小商販、小職員和一般勞動者。雜居有流氓、慣竊、吸毒者等,形成惡勢力,欺壓群眾。南片發展緩慢,除內日暉市外,至民國前期仍多農田、墳地。抗戰期間,外省難民大量湧入,人口漸多。居民以人力車夫、菜販為主,多就地搭建“滾地龍”,形成人口密集的棚戶區。據解放初統計,居於棚戶的居民佔地區人口49.1%,均集中南片。30年代起,肇嘉浜日漸淤積,后因侵華日軍築路,遂為死浜,垃圾成堆,蚊蠅成群,雨淋日晒,臭氣衝天。一批乞丐、拾荒者,多棲身於兩岸水棚或破船中,甚至一船3戶,構成舊上海大型水上棚戶區。

東海灘蔬菜 直銷進社區

解放后,人民政府十分重視環境改造和建設。50年代起,填肇嘉浜,闢築林蔭大道,逐步改造棚戶區。至1993年,共新建多層和高層住宅樓113幢,有商業網點43家,農貿市場1處。區規劃的打浦橋地區,徐家匯路拓寬工程、日暉港填浜築路工程相繼啟動,大型的建設項目已啟動的有海華花園、海興廣場等20多項,建築面積100多萬平方米,進一步帶動地區全面改造和建設,打造為交通便捷、環境幽雅的新型商住小區。至2011年底,建成商品房住宅小區43個,總建築面積166.99萬平方米,占轄區總建設建築面積的73.51%,住宅成套率達95%以上。轄區二級以下舊里建築面積僅為28978平方米,已成為以中高檔住宅為主體的商住型社區。

家裡來了志願者

陽光中櫻花如彩虹

英國利物浦婦女代表團參觀街道

2007年打浦橋街道引進企業實現地級稅收2.08億元,同比增長64%。另據不完全統計,該地區商務樓宇入駐企業機構達900餘戶。廣東發展銀行、深圳發展銀行等10多家金融證券機構聚集在徐家匯路沿線。川國演義、豐收日、天天漁港、和記、避風塘等48家特色餐飲企業入駐其中。十年來相繼建成了海華花園、海麗華園、天天花園、大同花園、復興佳苑、匯龍新城等24幢現代化高層住宅,面積達113萬平方米,佔全區高層住宅的44.6%,成為我區高品質住宅樓最集中的地區。

九五期間,打浦橋地區投資社會事業4億多元,新建了盧灣體育館、盧灣網球館、文化館和工人俱樂部,改建了盧灣高級中學、李惠利中學、海華小學和瑞金醫院分院,竣工面積約8萬平方米,業已成為我區的體育、文化活動中心和教育重點地區之一。第八屆全運會籃球等重要賽事就在這裡舉行。作為為民辦實事的重要窗口,1997年5月興建全市第一個市民求助中心,24小時為社區民居排憂解難,已接待市民求助8萬多次,據不定期的抽樣調查,答覆率和群眾滿意率均為100%,解決率為98.5%。

打浦橋社區舉辦紅色經典故事演講賽

一是建設區域性商業中心。到2010年,地區商業網點28萬平方米,擁有2-3個經營面積在2萬平方米以上的商場或購物休閑中心,具備購物功能、休閑功能、餐飲功能、娛樂功能、服務功能、旅遊功能、商務功能等綜合功能的商業中心。實施燈光工程,十五期間率先完成徐家匯路沿線的燈光建設。

二是建設現代化的居住園區。到2010年,人均居住面積達19平方米,住宅成套率100%;新增園林綠地面積10公頃,人均公共綠地面積達1.14平方米,綠化覆蓋率達18.2%,社區教育。醫療。文體。福利等設施配套齊全,居住條件達到現代化水平。建設社區鄰里中心,完善社區服務配套,發展居家養老、家政服務、家庭醫療及社區健康、娛樂等服務。加強信息化建設,實施光纖寬頻網進樓工程和光纖寬頻進社區。進戶工程,形成智能化大樓和智能化小區。