君臣人子小命嗚呼

1990年湯姆·斯托帕德執導電影

《君臣人子小命嗚呼》是Tom Stoppard執導,Tim Roth 等主演的喜劇劇情片。影片講述了哈姆雷特因揭穿皇叔的殺人陰謀,而遭皇叔謀殺最終成功逃脫並潛返丹麥的故事。

該片於1990年在美國上映。

君臣人子小命嗚呼劇照

| 角色 | 演員 | 備註 |

| 加里·奧德曼 | 羅森·格蘭茲 | |

| 蒂姆·羅斯 | 吉爾·登斯頓 | |

| Richard Dreyfuss | -- |

| 導演 | Tom Stoppard |

| 編劇 | Tom Stoppard |

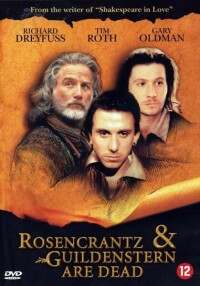

君臣人子小命嗚呼海報

| 國家/地區 | 日期 |

| 加拿大 | 1990年09月12日 |

| 美國 | 1991年02月08日 |

| 德國 | 1991年02月28日 |

| 英國 | 1991年05月24日 |

| 澳大利亞 | 1991年07月26日 |

| 荷蘭 | 1991年11月29日 |

| 芬蘭 | 1992年02月14日 |

一命嗚呼

文/ what

《羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩已死》是湯姆·斯托帕德(Tom Stoppard)最出名的劇作之一,該電影由加里·奧德曼,蒂姆·羅斯等主演,並獲得當年威尼斯電影節的金獅獎。

哈,命運!

“羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩已死。”是《哈姆雷特》的最後一句台詞。

《君》主要是從了羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩這兩個配角的角度對整個《哈姆雷特》進行了新的解構,用現在流行的話來講,算是一種同人吧。羅和吉兩個人不明就裡的按照莎翁的劇本說話辦事,而在沒有他們戲份的時候就一起不停的討論和探究他們的世界,雖然他們到死都沒有弄出個所以然來。兩人如同受線繩控制的人偶一般,任由莎士比亞,或者是荒誕的命運本身,一步步將他們帶向他們毫無意義的死亡。置身於中的二人是對此頗是費解,卻又無可奈何。正如電影中吉爾登斯特恩和那個“演員(Player)”的對話一樣,

“是誰來決定的?”(Who decides?)

“決定?都是寫好的。”(Decides. It is written.)

荒誕是這部電影的基調,一副存在主義的嘴臉。莎士比亞曾經不止一次說命運女神是個妓女(strumpet)(實際上是冤枉妓女了),而荒誕派本來就宣稱世界是荒謬的,因此作為荒誕派作家對莎氏戲劇反思的產物,這部電影里出現荒誕的命運就不足為奇了。對於斯托帕德來說,任何有希望的,和有意義的結尾都是不可能的。這一點可以從他和特里·吉列姆對《巴西》的態度上窺得一斑。雖然後來他也寫出了《莎翁情史》這樣的作品,但那更多的是商業性的玩票之作和無數個《新羅密歐與朱麗葉》中的一個。

在電影中,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩的命運雖然荒謬卻已經註定。俄狄浦斯受盡天意

作弄,殺父娶母,自廢雙眼,浪跡天涯的時候卻還說:“我認為我是幸福的”。而他們至死都沒有明白他們所在世界都怎麼了。吉爾登斯特恩在死前曾問那個如先知一樣的“演員”:“但是為什麼?(But Why?)”那個“演員”很酷的回答,“因為你們是羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩。這就夠了。(You are Rosencrantz and Guildenstern. That is enough.)”這就是命運:她不管你做了什麼還是沒有做什麼,你將都如其所說般結束。命運女神這個strumpet靠名字招徠顧客。

在影片開頭,吉爾登斯特恩問羅森克蘭茨:“你記得的第一件事是什麼?(What is the first thing you remember?)”過了半天,吉爾登斯特恩才想起:“有個信使。我們有事被召來。(There was a messenger. We were sent for.)”這就是他們記憶的發端,亦是他們生命的發端。在信使到來之前,他們是不存在的。是莎士比亞創造了他們,而最終也是莎士比亞殺死了他們。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩不是死於哈姆雷特的陷害,也不是死於英王的絞架,而是死於莎士比亞在《哈姆雷特》中賦予他們的命運。或者,二人的命運就是被王子陷害,然後上絞刑架。

當他們連續拋了156次(至少)硬幣,每次都向上的時候,世界的荒謬性就肆無忌憚地從銀幕里跳了出來。這是個瘋狂而荒謬的世界,沒有道理可講。在電影中,神漢先知“演員”曾經幾次向他們暗示過這個世界的真相,然而他們卻無法理解。他們也不可能理解。吉是一個哲學家,試圖用理性,概念,意象等等來解釋整個世界,而羅是個樂天的實證主義者—換句話說,他們都神智清楚—所以他們無法理解這個瘋狂而荒謬的世界。荒誕的本質就是無法為理性所認識。有一次他們跟蹤一群人,經過同樣的樓梯,卻和那群人到了不同的地方,羅森克蘭茨無奈的說:“這簡直是個瘋人院(This is a mad house.)”。而這是他們最接近真相的一次。

他們試圖過抗爭,想掙脫這個不可理喻的世界。但是他們的努力都那麼無力而可笑。臨死的時候,羅森克蘭茨說:“我們沒做錯什麼。我們也沒傷害過什麼人。是吧?(We’ve done nothing wrong. We didn’t harm any one, did we?)”吉爾登斯特恩有氣無力地回答:“我不記得了。(I can’t remember.)”羅森克蘭茨到死都沒有明白這一切和他們做了沒什麼關係。

在這個世界里,唯一掌握真相的人是那個神神秘秘的先知—“演員”。所有的先知說話都是模稜兩可的,他們說的永遠都是實話,但凡人卻不一定能從中得到真相。赫拉克勒斯可

憐的子孫,為了領悟一條晦澀的神諭,付出了兩代人的生命。在這部電影里,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩兩個人甚至在很早的時候就看到了整個故事的結尾(劇團給村民的演出),劇團里的兩個伶人穿成他們兩個的模樣,然後作出吊死的姿勢。他們似乎感到了什麼,就問那個“演員”:“他們算什麼?(What are they?)”那個“演員”用那種所有先知在回答問題時都會用的語氣說:“他們是死人唄。(They are dead.)”在這裡命運囂張地把未來或者說是真相展示給他們,卻毫不擔心他們會勘破這一切。命運和他們就像貓和老鼠之間的關係,貓在殺死老鼠之前,總要戲弄一番的。需要指出的是,這樣的貓鼠關係是從個體的角度來看的,實際上在斯托帕德看來命運是沒有主觀性,她並不故意針對人,她只是荒謬而已。可能在作為個體的人看來是天意弄人,而實際上命運是不帶一點主觀性的荒謬,是客觀的,令人絕望的荒誕不經。

在電影的後面部分大部分都在一艘駛向英格蘭的船上。而羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩兩個人一直討論英格蘭到底是否只是地圖繪製者的陰謀。他們還談到在船上的好處就是不用擔心船將駛向哪裡。斯托帕德在這裡利用船來比喻我們的世界或者說我們的宇宙,我們生活在其中,卻不知也無力左右其將何往。或許這就是所有荒謬的起源。

科學家和哲學家

羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩事實上是一個人,就如同《等待戈多》中狄狄和戈戈實際是一個人一樣。他們就像粒子的波形和粒子性一樣,永不相互調和,但也永不相互孤立。在電影中,羅森克蘭茨甚至老是弄混他和吉爾登斯特恩的名字。這樣除了要表現羅森克蘭茨的混混噩噩之外,也暗示了兩人從來都是一個人。他們叫什麼沒有關係,當時只要莎士比亞一念之差,那麼羅森克蘭茨就有可能叫做吉爾登斯特恩,而吉爾登斯特恩則變成了羅森克蘭茨,甚至他們還有可能叫做湯姆和傑瑞。他們不是重點,他們的名字更不是重點。他們就是兩個配角,如此而已。

羅森克蘭茨是科學家。他總是充滿了新奇的想法,比如他自製的漢堡,和他對自由落體,砸到頭的蘋果,浮力定理,蒸汽機,雙翼飛機等等的研究。然而不幸而又必然地,每次他的發現之路都被打斷了。羅森克蘭茨的所謂科研活動可以視為他對自己命運的背叛,然而命運顯然不允許這種背叛。他只能在命運走神的時候來做點自己的事情,然而一旦命運發現了他的出軌行為,那些天才的思想就馬上被扼殺在搖籃中了。最有趣的例子是當羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩為風向,太陽位置,方向和時間等爭得不可開交時,羅森克蘭茨大聲喊:“根本

就沒有風。(There is no wind.)”話音剛落,剛剛還很平靜的屋內突然狂風大作。羅森克蘭茨是這部電影中的科學家,然而這個世界不是科學能夠理解的。其實在這裡,我們也能依稀看到斯托帕德本人對於科學的看法。他不喜歡科學,也不喜歡科學家。在荒誕派看來,科學在這個瘋狂的世界是沒有意義的。貝克特等人甚至認為,人的地位之所以衰落,是因為人的存在受到科學等的威脅。科學造成了虛無,虛無使存在變成了荒謬。大約在斯托帕德眼中,科學家大多都像羅森克蘭茨那樣,全然不理會社會的荒謬,只是快樂地,無知地存在自己的研究之中。

吉爾登斯特恩是哲學家。他更關心這個世界的種種問題。他知道他的世界有問題,但是總想不出是什麼。所以他總是很痛苦,總是心事忡忡。硬幣總是頭像朝上讓他非常的困惑,他想了很多的解釋,但總也不能滿意。而羅森克蘭茨對這件事卻沒有特別的想法,對他來說這可能只是一個新紀錄(指硬幣連續頭向上的次數)而已,吉爾登斯特恩很生氣地問:“一個新紀錄?你就想到這個?沒有什麼要問的嗎?一點疑問都沒有?(It that what you imagine? A new record? No questions? Not a flicker of doubt?)”

羅森克蘭茨很老實回答:“也有可能是我錯了。(I could be wrong.)”

吉爾登斯特恩又接著問:“那恐懼呢?(Fear?) ”

“恐懼?(Fear?)”

“對,恐懼。(Fear!)”

吉爾登斯特恩堅信這一切是可以有合理的解釋,但是他卻怎麼也發現不了。所以他變得脾氣暴躁,甚至有時候有點歇斯底里。最後他對“演員”那段憤怒而又無奈的怒吼,是他情緒發展的頂點。他說:“不,這樣遠遠不夠。一直到現在都沒人給個交待,到了最後還是不願給個答案……但是沒有人死後又站起來,也沒有人給你鼓掌,只有靜默和一些二手衣服而已。這才是死亡。(No, it is not enough. To be told so little to such an end and still, finally, to be denied an explanation…But nobody gets after death, there’s no applause only silence and some second hand clothes, that is death! )”他甚至試圖殺死那個“演員”(也可能是英國國王,亦或是命運本身)。當那個“演員”又重新站起來的時候,吉爾登斯特恩才發現他的喝問和揮刀相向只不過是和那“演員”演了齣戲而已,自己最後的命運仍然是上絞刑架,而且沒有任何解釋。最後他貌似明白了一點:“我們一開始的時候應該可以說不的。但是不知道為什麼我們錯過了。下次我們就有經驗了。(There must have been a moment at the beginning, where we could have said no. But somehow we missed it. Well, we’ll know better next time.)”

戲劇和真實

在這部電影中,真實和戲劇的界限一直模糊不清。其實這也斯帕托德的主要風格之一。即便通俗的如《莎翁情史》,裡面戲劇和真實的相互影響也是推動劇情的主題之一。哈姆雷特導演的那場戲可能是歷史上最著名的戲中戲了,戲是假的,卻又毫不留情地講述著真相。在這部電影里,戲劇和真實已經很難區分了。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩是在演戲,還是在真實的世界里? 那個劇團給村民的演出是整個戲內的,還是超脫於外?且不論哪個戲中戲中戲,電影全篇一直在使真實和戲劇的藝術世界相互雜糅,形成一個繁複而又迷人的邏輯鏈。不管你怎樣假設,你都可以使整個體系成立。這是一個封閉的,不能計算出真值的邏輯系統,或者說這是一個沒有真相,沒有謬誤的荒誕的世界。

電影有語言動作的魅力也有鏡頭的魅力。而這部電影顯然語言動作的魅力要超過鏡頭的魅力。斯托帕德對鏡頭的掌控能力只能算是勉強及格。可有可能斯托帕德不想讓鏡頭主導觀眾的思維,但是適當的鏡頭象徵符號和充滿智慧的剪切會讓整部電影更加豐富。整部電影里,最出色的一次剪輯就是戲中戲中戲和戲中戲之間的切換,從人偶到戴面具的演員再到克勞狄斯,一時間真真假假,假假真真,讓人直呼過癮。我想在剪這個鏡頭的時候斯托帕德肯定沒費什麼勁。當他在60年代寫這部戲劇的時候,這個場景一定已經在他腦袋了,而終於有機會在二十多年後將其視覺化了。