共找到8條詞條名為寂靜的結果 展開

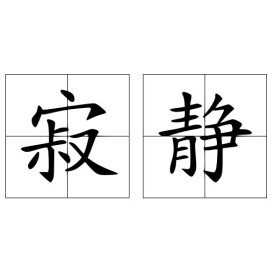

寂靜

詞語釋義

寂靜是一個漢語詞語,讀音為jì jìng,指沒有聲音;安靜,很靜。宗教指擺脫一切煩惱憂患的純靜心境。出自唐·穀神子《博異志·馬侍中》:“四更,東方月上,燧覺寂靜,乃出而去,見人馬骨肉狼藉。”

寂靜

jì jìng

1. 沒有聲音;安靜。

唐穀神子《博異志·馬侍中》:“四更,東方月上,燧覺寂靜,乃出而去,見人馬骨肉狼藉。”

宋梅堯臣《翠竹亭》詩:“種竹几千個,結亭三四椽。遊人多寂靜,啼鳥亦留連。”

元商挺《潘妃曲》曲:“冷冷清清人寂靜,斜把鮫綃憑,和淚聽。”

明 孟稱舜 《桃花人面》第四齣:“今日同俺爹拜掃回來,村途寂靜,緩步先行。”

《紅樓夢》第一〇一回:“只見園中月色比外面更覺明朗,滿地下重重樹影,杳無人聲,甚是凄涼寂靜。”

《秦並六國平話》卷上:“四聲萬歲響連天,三下靜鞭人寂靜。”

魯迅《三閑集·怎麼寫》:“夜九時后,一切星散,一所很大的洋樓里,除我以外,沒有別人。我沉靜下去了。寂靜濃到如酒,令人微醺。”

2. 宗教指擺脫一切煩惱憂患的純靜心境。

《百喻經·煮黑石蜜漿喻》:“五熱炙身,而望清涼寂靜之道,終無是處。”

《敦煌變文集·維摩詰經講經文》:“心鏡明,長鑒照,寂靜修行棄喧鬧。”

《雲笈七籤》卷十七:“心體寂靜,妙用無窮,故名真慧。”

(一)心凝住一處之平等安靜狀態。遠離本能所起的精神動搖,稱為寂;斷絕一切感覺苦痛之原因而呈現安靜之狀態,稱為靜。蓋由修禪定,可令心止於一處、遠離散亂等,且攝持平等。

[顯揚聖教論卷十三、六門教授習定論、往生論]

(二)指涅盤之寂滅無相。無生即寂,無滅即靜;涅盤境界遠離諸苦,湛然常住,無生無滅,故稱為寂靜。瑜伽師地論卷五十就有餘依及無餘依地各說四種寂靜。

(一)有餘依中:

1.苦寂靜,謂永盡諸漏,及斷除後有之眾苦,而得當來不生之法。

2.煩惱寂靜,謂斷除一切之煩惱,而得畢竟不生之法。

3.不損惱有情寂靜,謂永斷煩惱,不造諸惡,修習諸善。

4.舍寂靜,謂恆住於‘舍’性之中,不喜不憂,安住於正念正知。

(二)無餘依中:

1.數教寂靜,謂諸數及言教等並息。

2.一切依寂靜,謂有餘依中雖有施設依乃至後邊依等八依,今於此境界中總斷離此等諸依。

3.依依苦寂靜,謂依准前述之八依,永滅除眾生之苦。

4.依依苦生疑慮寂靜,依准前述之八依,苦之疑慮不生。

名稱:寂靜

作者:王增增

內容:

這個世界突然寂靜了

沒有來時的嬰兒涕哭

沒有來時的親人熱烈

這個世界真的寂靜了

只有一隻狗還在尋找熱窩

只有一個詩人還在編排文字