七岩山

七岩山

七岩山在山西定襄城東南十五里,自來為忻、定名勝。山洞中流泉滴滴,聚成水池,有“半畝方塘一鑒開”的佳景。元好問游七岩山詩有“落景未知還”句。東魏天平三年(536)僧慧端等造摩崖佛像千尊,稱千佛寺,本名靈光寺。寺址在今洞口西北。清李鎔經著有《七岩山志》。

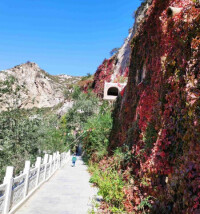

岩山腹地有七岩洞,洞內高大寬闊,可容百人。洞頂滴水如珠。長年不絕。洞內有七寶池,故在宋代以前七岩山有七寶山之稱。七寶池又名惠泉,小巧如壇,水清見底,雨澇不溢,天旱不涸,用去復來,到位即止。洞內長年潮濕幽暗,只有到夏至前後七天,夕陽西下時,陽光可直射洞底,到時候,洞壁被輝映得金碧輝煌,若置身其中,如入仙境,美不勝收。金代詩人元好問《游七岩山》詩有“落景未知還”之句。定襄縣誌將“七岩晚照”列為定襄八景之一。在七岩山溝的西壁上,與七岩洞相望,北朝東魏天平年間建有干佛殿(古稱靈光寺)。如今殿已不復存在,但千尊摩崖造像仍清晰可辨,並刻有上下兩層碑文。

七岩山景區

七岩山

七岩山

七岩洞前,原建有惠應聖母祠。惠應聖母原指的是春秋時期趙襄子的姐姐——磨笄夫人。磨笄夫人自幼許配代州代夫人。後來趙襄子為了擴大領地,設宴將代王毒死,派人迎姐姐回歸。夫人說:“吾受先君之命,擯於代十餘年矣,代王何故,主君屠殺之?今代已死,吾將奚歸?且吾聞,以弟慢夫,非仁也,以夫怨弟,非義也。吾不敢怨,亦不敢歸,遂泣而呼天,磨笄自殺。”

後人為了紀念這位烈女,在七岩山七岩洞前建廟,四時祭祀,香火不斷。到宋朝時,朝庭尊崇烈女、加封為聖母。大約到了元代,人們逐漸賦予聖母一個新的使命,就是給無子嗣的人家送子。於是,聖母祠前更是車水馬龍,熱鬧非常。

七岩山

久徠而久之,七寶池便被呼作撈兒洞,惠應聖母也用山名作了姓,稱七岩聖母、七岩娘娘了。年復一年,撈兒洞的鵝卵石被撈去的多,還回的少,以至於入不敷出。於是,住廟的憎人們便想出了一個好主意,用羅筐將山溝里的小石頭揀來,在聖母前供奉一下,再投入撈兒洞。再後來,僧人們便不再往池中倒石子,而是由一廟祝在池邊守著,屁股下面坐一個石子口袋。撈兒者如果布施不豐厚,任憑你撈來摸去,也不能得到半粒石子。這時,看池者便會說你心不誠,如果再上布施后,看池者便會為你“打水”。所謂“打水”,便是看池者用手在水池中划拉幾下。再撈時,施主們便會如願以償了。