共找到7條詞條名為金剛山的結果 展開

金剛山

遼陽金剛山

龍峰寺始建於唐貞觀年間,明清兩代均有修繕。

龍峰寺位於遼寧省遼陽縣下達河鄉境內,距遼陽市區約35公里。

龍峰寺位於遼寧省遼陽縣下達河鄉境內,距遼陽市區約35公里,在千山自然風景區和湯河水庫風景區之間,自然風光秀麗多姿,山水一脈相承,諸多風景佳勝,是人們觀光旅遊休閑度假的極好去處。不僅如此,許多著名的人文典故和神奇的傳說也為來此遊覽觀光的遊客增添了許多樂趣。今年來,每年到龍峰寺觀光旅遊的遊人達十餘萬人,使該寺成為遼陽地區發展較快,吸引遊人較多的旅客。

龍峰寺所處的金剛山共有23處自然景觀和5處人文景觀,其中較為著名的有龍頭峰、大金剛峰、二金剛峰、金蟾迎旭、犀龜望月、卧獅峰、人頭峰、白雲洞、一線天、迎客松、九龍河、龍潭垂柳、老君塘、老君櫃石等,統稱為金剛山28景。大自然的鬼斧神工塑就了很多奇異的自然景觀。金剛山,風巒跌宕起伏,奇特險峻,九龍河,碧水依山環繞,蜿蜒曲折。

金剛山為千山山脈千朵蓮花的最後一朵,曰真正之千山,又叫金剛山,因在其山上有兩大山峰拔地而起,探入雲霄,狀如二大金剛,故得名金剛山。按風水學講,金剛山後有連綿高山,前有遠山近丘,左右低嶺環護,中有偌大富饒之盆地,且有河流穿過,只見水來,不見去水,視為四神地、四靈地、為風水寶地。按佛門說,金剛山金剛密集顯現於群山峻岭之中,有大日如來忿怒相所形成的人頭峰,左有大鵬金翅鳥,右有雄獅俯卧。

龍峰寺始建於唐貞觀年間,明清兩代均有修繕,據寺內現存的明代碑文記載:唐太宗李世民東征時在此屯兵揮師,薛仁貴一箭定天山而修此廟。另據寺內現存的清代碑文記載:乾隆44年,乾隆皇帝東巡到此,見其勢清幽足為修真之所,景物秀毓堪做養性之區。並御封龍峰寺為“保清寺”,白雲洞為“靈神洞”,峰陀螺峰為“大、二金剛”。

龍峰寺經歷唐、宋、元、明、清五個朝代,跨越一千三百餘年,帝王涉足,百姓常往,納兩次皇封,名聲遠揚。但文革期間,龍峰寺被浩劫得以無蹤影。一九九五年秋,經省有關部門審批,龍峰寺得以恢復重建,一九九八年五月作為正式的宗教場所重新對外開放。時至今日已有八年時間,寺廟建設累計投資5000萬元,修復了大殿、圓通寶殿、白雲洞、東西配殿、齋堂 由於乾隆皇帝與龍峰寺深有淵源,乾隆皇帝的第八代玄孫——北京正慈精舍主人愛新覺羅毓叢,將其世代珍藏的佛舍利賜給龍峰寺。

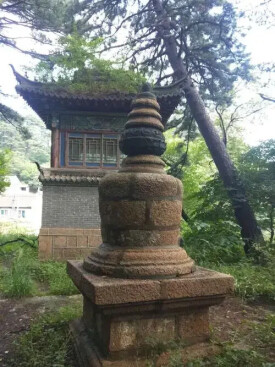

2001年8月15日,舍利寶塔在此落成。中國佛教協會會長趙撲初親筆題字“釋迦佛舍利子托天寶塔”,中國佛協來電祝賀。佛舍利塔為八角白玉石塔,高二十一米,八面塔身雕琢十尊佛像,取漢、藏、印風格為一體,聚古典建築和現代建築於一身,該塔為東北地區唯一的一座供奉佛祖舍利子的舍利寶塔。