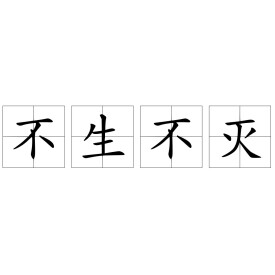

不生不滅

成語

晉·王巾《頭陁寺碑文》:“仰蒼蒼之色者,不足知其遠近;況視聽之外,若存若亡,心行之表,不生不滅者哉。”

滅:消亡,死。佛家語。認為佛法常住,無生滅變遷。晉.王中《頭陁寺碑文》:“蓋聞挹朝夕之池者,無以測其淺深;仰蒼蒼之色者,不足知其遠近。況視聽之外,若存若亡;心行之表,不生不滅者哉!”《西遊記》一九回:“舍利子,是諸佛空相,不生不滅,不垢不凈,不增不減。”

半死不活、不生不死。

生機勃勃。

作謂語、定語;指半死不活。

舍利子,是諸佛空相,~,不垢不凈,不增不減。

同義詞:不生不死 半死不活

不生不滅 出於《心經》。

《心經》全稱《般若波羅蜜多心經》。

般若波羅蜜 為:《金剛經》。

多心經:如何降伏其心篇的詳解。

合起來便是:《金剛經》如何降伏其心篇的詳解,簡稱:《心經》。

不生不滅 按照《金剛經》原文敘述便是:

我皆令入 無餘涅槃而滅度之。如是滅度,無量,無數,無邊,眾生,實無眾生得滅度者。何以故?須菩提, 若 菩薩有我相 人相、眾生相 壽者相,即非菩薩(處於:觀想不生而非死狀態)。