陳河

陳河

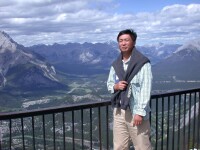

陳河,著名華人作家,原名陳小衛,現居加拿大多倫多。首屆“郁達夫小說獎”,以及“華人華僑文學獎主體最佳作品獎”獲得者。

1958年11月21日生於浙江溫州。年少時當過兵,在部隊打過專業籃球。后在企業當經理,曾擔任溫州市作家協會副主席。1994年出國,在阿爾巴尼亞居住5年,經營藥品生意。

1999年移民加拿大。停筆十年之後,近年重拾寫作,現為自由寫作人。作品年代跨度大,文學地理版圖開闊,敘述質樸,細節豐富,故事紮實。連續幾年高質量的文學創作,在國內文壇和文學愛好者當中引起廣泛關注,並樹立了非常好的口碑。

陳河

1985年為改變梅州人民10多年來只聽轉播廣播電台的歷史,籌備建立梅州電台並出任廣東人民廣播電台梅縣轉播台編輯室主任,首創客家話自采、自編、自播廣播節目。

1988年籌辦梅州市電視台並出任該台第一任台長。從此結束了梅州人民聽不到自辦廣播和看不到自辦電視節目的歷史。從事新聞宣傳工作40多年來在中央、省、市電台、電視台和報刊雜誌上發表各類稿件千餘篇,獲省市新聞獎20多篇,著有革命回憶錄《山谷電波》,小說連載《山路彎彎》,《腳印》2003年出版,發表論文《發展山區電視途徑的探討》等10多篇。編審廣播、電視新聞、專題、文藝稿件3千多萬字,主編出版了鐵道兵戰士回憶錄《難忘的歲月》,參與主編革命回憶錄《紅色征程》、《為了明天》,協編《延安電波指方向》等著作。任電視台台長期間曾組織拍攝和參與編審製作電視片《世界客屬聯誼在梅州》上下集及《陰那靈光》、《歷史名城梅州》等片均獲市一等獎。近年多次參加省市攝影作品展,《不滅的明燈》、《秦淮河畔》等多幅獲獎,攝影作品《睡蓮》入編《中華翰墨名家作品博覽》;

1994年5月份出國到了阿爾巴尼亞,1999年2月份到了加拿大。

2003年《不滅的明燈》入編紀念毛澤東110周年《中華當代書畫作品博覽》畫冊並被評為優秀獎;《溢彩流金》入選《中華翰墨藝術寶庫》一書。2003年6月28日榮獲《當代中華詩神》榮譽稱號。96中國“芙蓉杯”詩書畫印大獎賽榮獲詩詞優秀獎。

2005年開始寫,寫了第一個中篇,後來那個名字改成《被綁架者說》,發在《當代》上面,後來在《收穫》、人民文學、中國作家發表。

中短篇小說:

《夜巡》(獲“首屆中國咖啡館短篇小說獎”)

《黑白電影里的城市》(獲首屆“郁達夫小說獎”)

《我是一隻小小鳥》

《西尼羅症》

《信用河》

《女孩和三文魚》

《去斯可比之路》等。

紀實文學:

《被綁架者說》

長篇小說:

《沙撈越戰事》 2011年獲得“華人華僑文學獎主體最佳作品獎”

《布偶》

《紅白黑》在《收穫》雜誌獨家連載,2012年7月出版單行本

長篇歷史紀實作品:

《米羅山營地》2012年8月在《中國作家》雜誌首發,2013年3月出版單行本

2020年12月,陳河寫作的《天空之境》,獲得2020收穫文學榜——中篇小說榜第七名。

2021年1月,2020年中國當代文學最新作品排行榜揭榜,陳河寫作的《天空之境》榮獲優秀中篇小說。

開闊的遠行文學

人生,就像一次遠行。這既是書中人物的生命密碼,也是作家陳河本人的生命風帆和文學動力。

陳河,首屆“郁達夫小說獎”,“華人華僑文學獎主體最佳作品獎”獲得者。旅居加拿大,本身的經歷就足夠寫一部小說。沒出國之前當過兵,辦過企業,做過溫州作協領導。94年遠走阿爾巴尼亞,開始海外經商,期間經歷過動亂,遭遇過綁架,幾經輾轉,十年的努力,成為海外成功的商人。十年之後,再一次棄商從文,成為自由作家。遠行的生活給了陳河豐富的人生體驗和創作素材,寫作靈感源源不斷,短短几年接連創作出了高質量的作品,所涉及題材和所展開的文學地理版圖都有其獨特的視角和寬廣度。從二戰期間境外華人的抗戰史,到現代草根華人的傳奇蛇頭歷程。從馬來西亞沙撈越叢林到現代而動蕩的阿爾巴尼亞,熱鬧時尚的巴黎……陳河筆下的人物在一次次的遠行中經歷著生命驚心動魄又深沉迂迴的交響曲。過去與未來,故土與異鄉,在故事中人物的回憶和遠行中,交織出動人的生命之歌。

代表作品介紹

《沙撈越戰事》

作 者:陳河

單冊定價:25.00元

書 號:978-7-50635-370-0

出 品 方:精典博維

出 版 社:作家出版社

內容簡介:

跌宕起伏、峰迴路轉的爭戰情節

揭秘二戰馬來亞叢林深處的傳奇塵封歷史

二戰時期的沙撈越是日本軍隊的佔領區域,那裡活動著英軍136部隊、華人紅色抗日游擊隊和土著獵頭依班人部落等複雜力量。生於加拿大,長於日本街的華裔加拿大人周天化,本想參加對德作戰卻因偶然因素被編入英軍,參加了東南亞的對日作戰。一降落便被日軍意外俘虜,順利當上了雙面間諜。

從加拿大的雪山到沙撈越的叢林,從原始部落的宗教儀式到少女猜蘭的慾念與風情,從傳奇英雄神鷹到四處偷襲日軍的獵頭族……在錯綜複雜的叢林戰爭中,周天化演繹了自己傳奇的一生。

小說取材於真實的歷史事件和故事,既有翔實的資料又有紮實的筆觸。作者採用了虛實結合的寫作方法。以一種“在別處”的獨特視角,描述了令人耳目一新的東南亞戰場,幻化出一個具有震撼力的戰爭寓言,帶領讀者去體驗那一段不為國人所熟悉的域外華人抗戰史。

《紅白黑》

作 者:陳河

定 價:29.80元

書 號:978-7-5063-6353-2

出 品 方:精典博維

出 版 社:作家出版社

內容簡介:

追蹤異邦偷渡客暴利的秘密

一部驚心動魄的時代血淚史詩

一段草根華人的傳奇蛇頭經歷

一部悲歡離合的深沉生命戀曲

當楊虹遠行,當謝青遠行,當秋媚遠行,他們選擇的,是他們的生活方式,是他們對幸福的追求。美麗生命無聲消失水底時,最後一個求救電話卻打給了那個無法愛她的人。同床異夢,待她離去才知道血脈仍存,她到底隱藏了多少秘密?歷史的序幕終揭開一角,謝青卻走上了不歸路……

血的記憶被重新撕開,到底該忘記還是刻骨銘心?黑錢是否能洗白?

該書首次展現了鮮為人知的高幹子弟海外生活以及江浙一帶草根華人傳奇的異邦蛇頭經歷。用質樸簡練的語言和紮實的故事鋪陳,結合中國上個世紀六十年代的時代背景,將上一代的命運與遭際和當代海外移民相結合,展現了一批遠行的華人紅白黑三道渲染難辨,曲折離奇,充滿偶然性戲劇化的命運。

紅—— 高幹子弟的海外生活

書中女主角楊虹是一位高幹子弟,其父親上世紀六十年代是南方AC地區的地委第一書記兼軍分區政委。1967年自殺。楊虹成為孤兒,七十年代在上山下鄉運動中扒火車去了黑龍江。多年後返城,進入AC日報,做了記者。並和一個普通的卡車司機結了婚。然而命運的轉變突如其來,因為父親當年的秘密,她認識了北京軍方一個紅二代,姜小軍,並在其安排下去了巴黎,從此開始了自己在異國他鄉截然不同的人生。

楊虹雖然是高幹子弟,但是終究離權力中心階層已經很遠,姜小軍謂之:就像失散多年的妹妹被找到了。偶然被帶回這個階層,只是因為情感因素而非利益關係。起初的新鮮感很快被無事可做的焦慮取代。為了有事可干,先去制衣廠做工,之後因為一些機緣,漸漸在海邊做起了小販生意。過著一種遊離於紅與白之間的生活。

作者在書中寫了一個低調的紅二代組織,巴黎俱樂部。該俱樂部成員都是背景顯赫的官二代,紅二代。巴黎,這個產生過巴黎公社的地方,對他們來說,就像延安之於他們的父輩,被賦予了經典的革命理想色彩。他們每周末在一起聚會,有時暢談父輩們激情燃燒年代的革命理想,或相互就某些理論問題進行爭辯,或者休閑喝咖啡出去遊玩,與其說他們心懷革命理想,不如說因為自己的身份和地位,而自動形成了一個組織比較鬆散的群體,在暢想的同時,更重要的是彼此分享資源。

書中提出一種說法:這些高幹子弟就像馬鈴薯後代一樣,漸漸退化。不論是遊離在紅二代群體邊緣的楊虹,還是根正苗紅的紅二代,都已經有了和父輩截然不同的命運。

白與黑——驚心動魄的草根華人蛇頭生涯

高幹子弟後代楊虹,嫁給了一個普通的卡車司機。這個卡車司機,謝青,在楊虹死於巴黎后,被動來到了巴黎。不曾想命運從此被完全改變。

謝青因為妻子的死亡被動出國,從起初的想要查出妻子死因,逐漸被異鄉生活所吸引,萌生了留下來的念頭。因為意外的機緣,認識了AC老鄉,秋媚。這位成功遊走於白道與黑道之間的大姐大,引領著謝青踏入偷渡生意,成了一位蛇頭,將中國江浙一帶的偷渡客帶進義大利。因為巨大的需求,蛇頭生意已經形成了完整的產業鏈,從國內到海關到海外接頭,運送,都有專人打理。謝青在異邦蛇頭生意中展現了自己的才能和魄力,帶領著蛇頭們與來自國內的馬匪展開殊死搏鬥,與本地馬匪周旋,遭遇綁架,與警察過招。這些經歷與曾經普普通通的國內卡車司機生活相比,即驚險黑暗,也極富荒誕的戲劇色彩。從阿爾巴尼亞到義大利,到巴黎,謝青先從蛇頭生意踏進了血雨腥風、驚心動魄的黑道,遭遇變故之後,在秋媚的支持下,接手餐飲生意,從此又搖身一變成為了白道上風生水起的生意人。多年後,衣錦還鄉,成了AC政府,商界的座上賓,成了親朋眼中讓人敬佩的成功人士。

這黑道與白道之間混沌莫名的命運轉變,不能不讓人稱奇。不論是謝青,還是楊虹、秋媚,他們在這致命的遠行中,踏進了難以預料的命運漩渦,就像作者在自序中說的,他們一旦開始了遠行,就無法回去。在變化莫測的命運中,發生了改變,心就再也回不去了。

作品融進作者被綁架的親身經歷

陳河在新書發布會上講述了自己在阿爾巴尼亞經商的生活,那時候他和朋友合夥開過一個中餐館,經常光顧的客人中,有一批偷運人口的“蛇頭”,看上去溫文爾雅。陳河和他們接觸,聽到了不少關於蛇頭生意的故事,這些故事都成了《紅白黑》的創作素材。書中還有一段男主角被綁架的情節。這來自於陳河本人的親身經歷,在離開阿爾巴尼亞前夕,陳河遭遇了本地想要敲詐勒索的匪徒綁架,被關在一個地下防空洞里長達一周,幾乎生命垂危。有一天感覺到防空洞裡面有一點空氣流進來,好像有一點青草的味道,後來又聽到小鳥在叫,外面就是自由的地方。心裡有一種衝動,假如能夠活著出來,一定要把這段經歷寫出來。

陳河表示書中關於紅二代“巴黎俱樂部”的描寫,他曾經聽說過類似的事情,但是小說當中的描寫,都是自己想象出來的。

《米羅山營地》

作 者:陳河

定 價:32元

書 號:ISBN 978-7-201-07738-3

出 品 方:精典博維

出 版 社:天津人民出版社

編輯推薦:

首屆“郁達夫小說獎”獲得者陳河最新紀實力作

歷時兩年,實地尋訪 136秘密部隊珍貴檔案首次披露

二戰馬來亞戰場華人抗日的真實歷史記錄

鮮為國人所知的卡迪卡素夫人冒死救助華人游擊隊員

一位女性在悲憐闕如時代的悲憐救贖

這是未加粉飾的歷史 一群真實的無名英雄

一部可與《拉貝日記》《辛德勒名單》比肩的人類創痛史與抗戰史

本書稿以翔實的史料,鮮為人知的故事,再現了二戰時期東南亞戰場一段驚心動魄的抗日歷史。

一九四一年十二月,日本軍隊在珍珠港擊毀美國太平洋艦隊,即開始了佔領東南亞諸國的軍事行動。日本中將山下奉文率領身經百戰的第五師團,餓虎撲食一樣,橫掃馬來亞半島。而東南亞諸國的殖民統治者英國人潰不成軍,節節敗退。在新加坡即將淪陷之際,正當英國軍隊忙著撤離的時候,一支臨時拼湊的華人義勇軍卻義無反顧地上前線禦敵。

正是在這種歷史背景下,英國當局和中國國民政府以及馬來亞抗日游擊隊組三方組成了聯合陣線,開展敵後抵抗運動。這支在特殊時期由於特定目標而聯合起來的特殊隊伍,以馬來亞叢林區的米羅山為據點,聯合敵占區工農商各階層,積極開展抗日活動。雖然,短短的十個月後,他們冒死建立的抗日網路被無情摧毀,但他們昂揚的鬥志、英勇的精神,值得後人永遠懷念。尤其是為米羅山營地提供醫療救援的卡迪卡素夫人,面對日軍的嚴刑拷打,甚至面對女兒小朵恩吊在火堆之上的逼迫,都不曾屈服,始終以大義凜然的高貴蔑視日軍的殘暴。最終被日本人打折了腰椎和顎骨,日本人投降后她出獄時已半身癱瘓,被送回英國接受救治並獲得英皇六世喬治勳章,但最終因為致命的傷痛病逝……

作者陳河在繼《沙撈越戰事》之後,再寫馬來亞戰場的華人抗戰史,以紀實的方式,歷時兩年累積史料,走訪老兵和馬來亞戰時故地,秉持深挖歷史,還原歷史,銘記歷史的認真態度寫成此書。本書稿雖屬紀實文學,但因作者凝練的筆觸,精彩的敘述,讀來讓人蕩氣迴腸。這一段鮮為人知的歷史,這一群錚錚鐵骨的無名英雄,應該為後人所銘記。

中英聯合組建136特工部隊,秘密滲透馬來亞

1941年12月,日本發動珍珠港事件之後,隨即開始了佔領東南亞的步伐。因為東南亞有日本需要的戰爭補給資源,如馬來亞富含橡膠、鐵礦、銅礦等。日本入侵東南亞,很快,1942年初,馬來亞新加坡等地紛紛陷落。這些地區居住著大批的華人,並且當地的華人組織為蔣介石政府提供著大量的抗日資金。為了挽救局勢,遏制日本人,重慶政府與英國聯合,秘密組建136特工部隊。當時新加坡華人社團的領頭人物林謀盛,逃出新加坡,輾轉來到重慶,參與組建了136秘密部隊,並出任中方最高首長。這支秘密部隊的成員主要從國名黨政府內部和派駐各地的人員,以及大學、軍校、各戰區部隊機關等招募,優先選擇南洋回國華僑青年。這支部隊在印度接受英國人的訓練,之後通過印度洋上一艘荷蘭海軍潛艇護送,秘密登陸馬來亞半島,展開了在馬來亞怡保一帶的作戰行動。

怡保的米羅山叢林,是馬來亞共產黨領導的華人游擊隊的重要活動地帶。136部隊的特工人員,在怡保一帶喬裝成商人、平民,逐漸與潛伏在怡保的華人游擊隊員建立了聯繫,最終在華人游擊隊的協助下,136部隊在米羅山叢林建立了自己的營地,和馬共一起展開了聯合抗日。在這樣的歷史特殊時期,重慶政府,英國當局,與共產黨游擊隊,三方由此展開了聯合抗日

運送136人員的荷蘭潛艇

卡迪卡素夫人30歲照片

136部隊在特工滲透,聯合當地人打游擊,建立秘密電台等工作中,取得了成效,當同時也被很多客觀因素困擾,面臨極其危險的境地。如展開特工活動,所需要的資金緊缺問題,建立電台,卻面臨龐大的電台遲遲不能運送到位的問題等。十個月後他們冒死建立的抗日網路,不幸被日本人摧毀。136秘密部隊的成員幾乎全部犧牲。中方領頭人林謀盛,在為了解決資金問題下山的時候,被日本人抓獲,在日本人的監獄中,被折磨致死。新加坡出逃之後,與自己的家人再也沒有相聚。

共產黨領導的華人游擊隊堅持到了最後

馬來亞(即馬來西亞)戰時,並不是一個獨立的國家,而是英國的殖民地,三分之一的人口是華人。這些華人,當時是中華民國的公民,他們大多經商,教育程度高,富有,掌握著馬來亞的經濟動脈,同時也是大陸抗戰的一個重要募集資金的來源。而馬來亞的共產黨,他們的政治組織、軍事思想與中國紅軍一脈相承,制式軍帽也一直沿用紅軍的八角帽形制。馬共在當時是不被英國政府承認的。日本入侵之前,他們就一直在馬來亞叢林的隱蔽下和英國當局打游擊戰。馬來亞淪陷后,馬共游擊隊轉而全力抗擊日本人,並和秘密登陸的136部隊有了接觸。當時的游擊隊領導人陳平(后成為馬共的領導人,並在1961年到達中國,居住長達30年,繼續領導馬共革命,並在湖南益陽山區建立過馬共電台。1965年受過毛主席接見。現居住於泰國。),與林謀盛以及英方代表三方會晤,達成聯合抗日的共識。在馬共的協助下,米羅山營地從而誕生。136部隊被日本人摧毀后,馬共游擊隊繼續作戰。日本人擊敗英國人佔領馬來亞之後,馬來亞半島上唯一對日本人作殊死抵抗並堅持到勝利的隊伍就是華人游擊隊。

抗日戰爭勝利之後,馬共游擊隊又開始了和英國殖民主義者的戰鬥。

堪比辛德勒、拉貝的人道主義英雄卡迪卡素夫人事迹,首次為國人揭露

陳河在查找資料的過程中,發現了怡保有一位卡迪卡素夫人。Sibil Kathigasu(中文譯名:西碧兒。卡迪卡素),是怡保一位名醫的妻子,本人是護士兼助產士。日本人入侵馬來亞后,怡保遭受襲擊,人們紛紛外逃,安全堪憂。卡夫人一家遂遷移至甲板鎮。甲板所在的密林是游擊隊的重要活動區域。1942年至1943年間,卡夫人秘密給山上的華人游擊隊治病療傷,給受到槍傷的游擊隊員做外科手術取齣子彈。可以說,卡夫人在甲板的診所,成了山上游擊隊員的一個秘密護佑所。卡夫人和當地游擊隊員們也建立了極為深厚的情誼。後來,日本憲兵特務發現她的行為,把她抓起來嚴刑拷打,還把她的女兒吊在火堆之上,要她講出遊擊隊的秘密營地位置。她堅貞不屈,被日本人打斷了腰椎和顎骨,日本人投降后,她出獄時已半身癱瘓。她後來被送到了英國倫敦接受最好的治療,還獲得了英國皇帝喬治六世的自由勳章。然而終究因為傷勢過重,在英國治療幾年後,1948年6月12日,因敗血症不治身亡。1949年,卡迪卡素夫人的遺骨回到了怡保。怡保市民幾乎全城出動,迎接這位忠肝義膽的女英雄回到自己的家園。

在去世之前,卡夫人在病榻上撰寫完成了回憶錄《NO DRAM OF MERCY》,翻譯為《悲憫闕如》,講述了她所經歷的戰爭回憶。這本書在國外多有出版,但是,在國內幾乎沒有版本。而卡迪卡素夫人的偉大事迹,也鮮少有國人知曉。卡夫人在甲板鎮的診所,現在由一個本地人劉錫康精心維護著,有東南亞和歐美國家的歷史學者常去參觀研究。而中國內地背景的訪客,陳河是第一個。而這樣一位偉大的女性,最應該記住她的不就是中國人嗎?

1965年陳平會見毛主席

本著上述態度,小說家陳河,開始書寫非虛構作品《米羅山營地》。在事件的推進和歷史的重建中,憑藉著小說家的敏銳與敘述能力,寫出了完全不同於常規歷史紀實作品的味道。高密度的敘述節奏,和關鍵階段每一個細節的精心搭建,場景重現,時緩,時急,時粗,時細。人物描述與事件發展高度融合,相互推進。讀來完全不亞於小說的閱讀快感。歷史畫面的重現達到了小說場景描寫的精妙與生動。這種小說手法構建非虛構作品的方式,促使該書形成了國內難得一見的非虛構寫作。

該書所寫歷史有望由央視拍成紀錄片

日前,在精典博維舉辦的新書讀者會上,陳河在接受記者採訪時透露,他此次回國,是受中央電視台紀錄片頻道之邀,他們覺得這個題材很不錯,因為是一個很有價值的歷史事件,再加上卡迪卡素夫人是一個了不起的人物可以感動很多人。故目前正在商談將《米羅山營地》所寫的歷史拍成紀錄片事宜。

作家出版社社長葛笑政:陳河在海外能不停的筆耕,對生活,對人生所作出的生動而獨特的描繪,我非常感動,並且也很欣慰。

騰訊副總裁劉春:一路飛行,一路讀陳河的《紅白黑》,在作者淡淡的講述中,故事在冷漠與悲憫、故鄉記憶與異國風情中一點點展開。三十年來家國,八千里路雲水,在巨大的時空轉換中,是揮之不去的鄉愁;在人生的掙扎與變遷中,是彌天而降的悲傷。感謝陳河,寫了這個時代罕有的好小說。我是河粉。

《人民文學》主編施戰軍:陳河早年在國內的時候,他在溫州那個地方已經是溫州作協的負責人,而且那個時候的創作很引人注目,後來他帶著文學遠行到了歐洲、美洲大陸,他的人生充滿了傳奇,但是關於文學的傳奇夢一直是他心中最重的一塊。

在陳河的作品里有兩種東西非常珍貴,一種是從八十年代以來差不多被我們大陸作家所不再承續的中國文學的一個遺產——帶著人向何處去的那種終極的思考,帶著某種先鋒的精神品質,這種東西在陳河身上表現非常突出,包括敘述的自覺意識。另一個方面是對文本的敬畏之心。陳河的小說有一個顯著的特徵,他的小說不以吸引人為目的出發去講故事。他通過小說表現屬於文學的、屬於藝術的、屬於人本身的探索性思考,讓作品呈現故事之外和故事之下的深度,這是陳河非常鮮明的、可貴的特點。而這個特點也正好是我們今天的文學所需要的,甚至是稀缺的一種品質。我想陳河是有他自己這方面的自由在,他作為一個在海外這麼多年的工作、生活、漂泊,然後一點點生活上有了自信的情況下,他回到文學的思考上,帶著不懷著功利之心的創作驚喜給我們。這些方面確實值得我們更加敬重他,重視他的文學成果,也對他充滿更高的期待,這種期待希望像一本本書出來一樣,從《沙撈越戰事》到《紅白黑》能夠滿足著我們。

我發現陳河所有小說都有一個藍色大背景,像海洋一樣寬闊的大背景,那種開闊的視野,世界的遊歷作為背景化,在背景之上注意這樣的元素,白黑這兩個組合非常有意思,我們想到白紙黑字等等。但是我發現陳河對黑的興趣非常大,像《夜巡》,他也是從夜晚開始寫起。事實上文學家的任務就是把暗處的東西,深藏的東西,不明的東西能夠讀照到。陳河從他的故事和他的命名裡面,看到他某種執著甚至是永恆的文學追望,這個追望體現在他的思考里。我們過去說小說家就是講故事的人,其實也不完全對,小說家通過他的作品背後的思考,同樣他也是一個哲學家,從陳河的“黑”這個字裡面就可以發現他具有哲學家的素質,而且帶給我們的那種哲學性的終極的思考。在此我們也祝福他。

中國現代文學館常務副館長吳義勤:我對陳河的印象有兩個,一個是他的作品這種文學品質在我們這個時代非常獨特,我們從八十年代以來對文學的信念和信仰,我覺得在陳河身上保持的比較純粹。因為我們會發現,這麼多年來文學邊緣化,或者說文學受到很多的污染,但是可能因為陳河這麼多年遠離文學的圈子之外,而且在國外那樣的環境里,他反而對文學有一種更純粹的理解,而且對文學有更堅定的信念。我覺得在大陸,一方面文學很繁榮,但是另外一方面,很多人已經不太相信文學的力量。現在我們最大的問題不是創作危機,而是閱讀危機。這是陳河給我的一個特別深的印象。

第二個特別深的印象,我覺得陳河還是一個相信這個世界的人。他經歷了那麼多很奇特的,包括被綁架,包括人生的很多傳奇的命運,但是他始終對這個世界不絕望,我覺得他一直是一個相信這個世界的人,包括《紅白黑》這部小說,包括他其他的很多小說,他的小說裡面也寫了黑道的,也寫了人們命運的各種狀況,但是他始終不願意把人寫的特別壞,不願意對人特別絕望。包括蛇頭,販賣人的。包括那些所謂黑社會的,包括三教九流的,我覺得沒有傳統意義上的那種涉惡不赦的。剛才葛社長問為什麼不寫影視劇,其實影視劇的話人物必須是很極端、很臉譜化的,但是陳河處理這些人物的時候希望關注這些人物的內心,關注他們人性中比較善良的東西,關心他們在一種惡濁的環境里保留人性的東西,把黑暗裡面的光呈現出來,這是陳河小說中非常獨特的品質。他這些年在國內得到這麼多的肯定,從07年到現在也就是四五年的時間,包括郁達夫小說獎,這個評選標準是很嚴的,從程序到選擇都很嚴,包括小說協會的排行榜,陳河老師的作品迅速進入文學非常高端的、前沿的領地,這也使得我們這些年為什麼對海外華人文學保持比較好的期待,包括嚴歌苓的,再加上陳河的,我覺得這些作品確實給今天的中國文學提供很好的啟示。文學有的時候我們可能會追求變化,追求創新,但是那些很本源的東西,很原始的東西,很不變的東西,對文學來說才是更珍貴的。我們從陳河身上看到這一點。

作家出版社終審唐曉渡:我一年大概要看好幾千萬字的書稿,大多數都不能一個一個看過去,但是陳河的小說,是不多的幾個我從到尾看過去的。作為小說,我作為讀者被他抓住。它為什麼能夠抓住我?我經常想我們這一代人,一般說跨時代生存的人,我們這代人是跨文明生存的。我們這一代人的生活和六十年代末、七十年代初在農村的生活,確實太戲劇化,變化太戲劇化。我說他的小說有這種命運感,有這種滄桑感,有這種對命運戲劇性變化感知的人。他使生活能夠成為生活,使人能夠成為人,對這個東西把握的很好。