共找到23條詞條名為行者的結果 展開

行者

著名作家

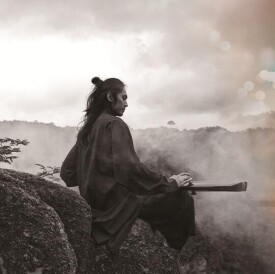

行者,號妙德,又名青主、章甫。作家、旅遊衛視特約主持人、尺八傳習人、《名家》執行主編。少年志於建立自己的人生,棄學開始流浪。雜事諸工,輾轉文字。十年間兩次遍走中國各地,及東南亞國家,曾在北京舉辦“尺八與古琴”文化主題演奏會,發起“行者讀經會”。2010-2011年陸續在北京大學、中國傳媒大學、明心書院、佛山“南風講壇”、時尚廊書店等二十餘地進行文化講演。

北京大學講演著作有小說《天上大風》(中信出版社)、行者文集《心游HeartJourney》等。主要拍攝有大型電視系列片《穿越桃花源》10集、《桃源漢中》,同時醉心於古琴音樂和文化,目前致力於籌建中國式書院。

著作有小說《天上大風》(中信出版社)、行者文集《心游Heart Journey》等。

2005年以前,少年時期,志於建立自己的人生,棄學開始流浪。雜事諸工,輾轉文字。第一次足跡遍及中國、亞洲等地。並依此著作有小說《天上大風》(中信出版社)。

2006年-2008年,隱住於東南沿海、蘇州玄墓山、麗江石蓮精舍等地,習養經史、古詩詞。

2009年10月,在北京發起"行者讀經會",彙集有一百餘名學子,共同推行中國文化、藝術的價值觀。12月,在北京舉辦"古琴與尺八"文化主題演奏會,被《中國日報》、《城市周報》美籍華人記者廣泛報道。

2010年前後,兩次遵循弘一大師之路,行走四十餘地。編訂、出版有《弘一大師開示錄》、 《天心月圓-弘一大師圓寂70周年特刊》。

《天心月圓-弘一大師圓寂70周年特刊》。

行者

2011年11月18日,在北京倡導中國式書院、精舍……創立"明心書院";出版半自傳小說《天上大風》,"時代是個局,他是局外人。"一個年輕人獨自流浪的體驗,一部深度心靈之旅。本書在中國的年輕人中曾一度引起廣泛的影響,令許多人開始重新觀察自己的心靈,去找尋全新的世界和自我!

2012年4-5月,旅遊衛視播出 行者先生主持、拍攝的《穿越桃花源》10集電視專題片,行者劇照被北京市政府作為"綠色公益"海報在王府井展覽。2013年4月-2013年5月,旅遊衛視黃金欄目每晚20:30分重播行者先生主持的《穿越桃花源》1-10集。

2013年5月,行走中國古琴之路,採訪、紀錄中國古琴流派·大師,訪學最為重要的藝術世家、文史館學者、古琴大家、佛教高僧、手工藝者等;編著《世界古琴圖錄》(中英文對照)。

2014年1月,在蘇州行者書院中國傳統文化傳習所,與古琴大師裴金寶先生、吳光同先生等十餘人舉行"吳門琴韻音樂會",共同推廣古琴藝術和文化。

2014年2月,行者先生身著漢服演奏樂器的照片,入選人民音樂出版社八年級《音樂》(下學期),面向全國初中生髮行。

2014年4月28日,中央電視台《探索▪發現》 播出大型佛教人文紀錄片《靈岩道風》,行者先生參與製作,並擔任本片"古琴音樂指導" ;8月旅遊衛視首播《靈岩道風》完整版70分鐘(上、下兩集)。

2014年7月5日,行者先生受到浙江美術館的邀請,在浙江美術館1F國際學術報告廳舉辦首次古琴藝術講演《古琴流派--中國古琴藝術之路 》,並現場演奏多首古琴名曲。此次講座是行者先生首次在杭州舉辦公開活動,消息一經發布就得到觀眾的熱烈反響,200張入場券短短几天就預約一空。活動當天,還有許多外地觀眾從全國各地趕來參加,現場座無虛席,許多古琴愛好者甚至站著聽完講座。

2014年8月,《時尚旅遊》雜誌美國「NationalGeographicTraveler」中文版《時尚旅遊》八月份刊登行者先生與記者潘雷、攝影師李響一起策劃、走訪的古琴藝術之路,內容有南京(成公亮先生;梅庵)、揚州(斫琴工藝和狀況;張玉新先生)、蘇州(吳門雅集)、天平山、白雲觀等,一共刊登了14P的古琴文章、圖錄,揭示古琴、文人生活之美,推行中國人的藝術!

2014年9月,國家郵政總局出版"印象中國"《當代古琴名家行者先生·紀念郵折》。"印象中國"是以中國傳統文化琴、棋、書、畫及非物質文化遺產傳承人等領域名家為主題的系列郵票,由新華集郵網聯合國家郵政局、電信等相關部門出版、發行,目前已出版有古琴名家系列:成公亮、裴金寶、葉名佩、戴樹紅、鄭雲飛、李祥霆、張玉新、趙曉霞等紀念郵冊、郵折。

2014年9月12日,中央電視台書畫頻道《圍廬藝話》欄目播出行者先生主持的《漢服與現代生活》節目。播出時間:周五10:20(首播)。特邀嘉賓:民生劍俠、高靜。節目特別邀請:方文山。重播時間:(16:20、22:20、周六04:20;香港衛視、優酷網、北廣傳媒街頭大熒屏同步播出本次節目)。

2015年2月1日,《心探索》雜誌封面人物採訪行者(華語世界最具影響力的心靈刊物),探索行者先生的古琴藝術和心靈世界。2015.2月封面人物刊語" :行者。他如"世外高人"一般雲遊四海行走江湖,如今也決意要回歸落地的生活,活在人間煙火氣之中。

2015年2月,湖北衛視《我愛我的祖國》欄目"活著的傳統文化"邀請行者先生,在北京錄製了古琴藝術、新中式生活美學的電視節目。2月8日,湖北衛視《我愛我的祖國》欄目21:20-22:30分播齣節目,主持人李艾、湖北衛視嘉賓等一起簡述了行者先生的古琴藝術成就,以及他所推崇的中國文人古琴流派、古琴減字譜;以及新中式生活美學。

2015年4月-5月,旅遊衛視《有多遠走多遠》黃金欄目,播出行者先生參與遊學的《尋幽訪古在江南》 電視人文紀錄片。

2015年5月,上海青年報業集團《生活周刊》焦點專訪行者先生,採訪和報道《行者先生的古琴之路》。探索各大古琴流派,探訪了十餘位老古琴家。行者先生受邀擔任"雪社"第二任社長。雪社源自1945年,由國學大師、書畫家周霖;麗江書畫家和志鈞、和志堅等組織,研習詩、書、畫、樂,一度頗有影響。日久衰微,世人多已遺忘,行者先生與師友蓮先生、麗江畫家李子芳等人一起鉤沉這段往事,並激活了它。

2015年6月,行者先生肖像繼"印象中國"當代藝術名家郵冊后,國家郵政總局、國際集郵網將其再度選入"國家名片"--《紀念反法西斯戰爭勝利70周年·中國藝術名家行者》珍藏版郵票、郵冊,併發行有相關明信片、電話卡等。

2015年7月5日,中國首檔優秀傳統文化傳揚節目--山東衛視《我是先生》欄目秉持"有先生,中國強"的理念,播出視傳播國學為己任以身傳教的古琴大師行者先生的節目,與好學團名人成員李詠、馬未都、寇乃馨一起暢談國學與古琴藝術,被譽為國學先鋒、"國學歐巴"。明星學員李詠當場評論行者:"我覺得您是我先生"。馬未都則評價行者先生:"他是個很靜的人。他和他的書法風格都很靜。從頭到尾都有一種定力,這是今天很難做到的一件事兒" 。

2015年8月,《中華手工》封面、專題人物採訪行者先生,報道探索中國古琴藝術之路、收藏有16張名家琴的藝術事迹。

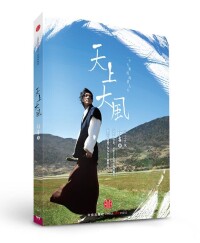

《天上大風》 作者:行者

作者:行者

行者

出版社: 中信出版社; 第1版 (2011年8月17日)

平裝: 264頁

正文語種: 簡體中文

開本: 32

ISBN: 9787508629148

條形碼: 9787508629148

《天上大風》是行者的半自傳小說。

講述了一個少年的流浪故事,也是一部心靈成長史。

真正的行者,不在於走過了多少地方,而在於成就了多少次全新的自己。——行者

行者的著作《天上大風》封面

5年間,他走遍了大半個中國、越南、尼泊爾,做過各種艱辛的工作,睡過街頭、墳墓邊、荒野,也嘗盡了人間的悲歡離合。

最終,在無人區的死亡經歷中,他在一片虛無澄凈的天地間,找回了心靈的平靜與快樂……

行者在後記中說:我希望自己是一個記載和敘述的人。是寫自己,但不為寫自己,希望書中人物的人生起因、所見所感、閱歷和思索、沉浮和變化、信念和歷練,能起到砥礪人生的作用,也讓讀者思索自己的生命和夢想。這是我的寫作目的。”——“他是行者們的前身。一個真實的流浪者,繼而進化為行者,希望每個人都是自己生命中的行者。絕不怨天尤人,而是崇敬力建一種社會與人的風骨。藉助一本寫作真實人生的書,提供一面找尋自我的鏡子,分享給所有將追求“自由”和“真我”的人們!”

本書曾廣為鳳凰網讀書頻道、鳳凰網社區、新浪讀書、搜狐讀書等各大網路媒體報道,山東衛視“新書天天薦”,及多家電視台讀書欄目、中央人民廣播電台、《世界博覽》、《海口晚報》、《讀者》、《新商報》、《女友·國際LOOK》、《意林》、高鐵雜誌《旅客報》、中國移動手機閱讀、地鐵報紙、《八小時以外》、《大學生》、人人網專訪……等上百家媒體介紹和報道。

香港《信報》2013年4月28日(周六、周日)讀書c6版

青春正看梅郎戲--行者先生《天上大風》

文/張心曼

曾在林夕書里讀到蘇軾的《觀潮》:「廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消。到得還來別無事,廬山煙雨浙江潮。」以當時未皈依佛陀的紅塵女子來說,不外乎瞎子摸象。直到讀畢行者先生《天上大風》,感嘆徐悲鴻的梅郎寫景:「青春正看梅郎戲」,終究有了這番頓悟──既便他日不看梅郎戲,行者先生生下來仍是行者,不是卡爾‧波特的「空谷幽蘭」,也不是「天心月圓」的弘一法師。山是山,水是水,舉重若輕。身藏魏晉,赤子在心,何妨在城市中逍遙修行?

書與城市--聽心跳放下靜如禪

記得剛去世的香港詩人也斯在《書與城市》里有一篇名為《孤寂的迷宮》的小文我極愛。作家奧大維奧‧帕斯說生而在世,人如此孤獨。而孤獨對於墨西哥人來說,象徵虛偽面具,猜疑攻擊,保護自己。當節日來了,墨西哥人狂歌亂舞,狂歡是一群人的孤獨,最後終釀悲劇。一如我生活的玻璃之城,粉紅色噪音、激進罷工、禽流襲港、天水圍城,接吻聲喝彩聲派彩聲拍台聲按扭聲拆樓聲跳樓聲吃糊聲算帳聲訴苦聲,聽不聽?在一個微雨清晨,於中央圖書館旁的Delifrance太陽傘下,眼前是許久未見的藍天,地上幾隻小鳥,飛起又飛落,在追逐間似失了方寸。風連著雨絲飄進《天上大風》,如聽印度童真言,他赤足行走天下如釋迦,他說法贈下出塵之言,而我似浪撞睡蓮。談甚麼高樓萬丈平地起,談甚麼貪瞋痴眾生相?閉起眼,神遊故事裡他曾睡卧過的荒涼古墓,他曾品過的山間野果,他竟可在樹上睡眠如飛鳥暫棲林間,世間真風流。他沿著流浪打工的城市地圖線逆流而上,一如古時俠士大隱隱於行,見盡世態炎涼怎能不惹塵埃一張臉?最喜行者先生與隱居者的一段相處,是陶淵明的「聞多素心人,相與共朝夕」,但大隱可否隱於市?讀一回一字成仙,眠琴綠陰,上有飛瀑。每個城市人何妨少看一兩回沉腔爛調的電影,少按兩次手上的智能手機,想一想有多久你沒有讀一本「當下即是」的好書,你可讀出一份最原始的生命躍動,放下靜如禪。

書與行為藝術--魏晉風流何處尋

《天上大風》的行者先生一如他所說的「在大自然中赤足而行,我是很習慣的。城市地面太臟,我穿布鞋或草鞋吧。一身漢服,束髮或長發,時常會被別人觀看,也有人來認識我。我一般微笑以對,也就自行走過去了。」,一種少年人特立獨行的吶喊,他在行走中找回自己的命運,如今是否再迷失於自己的命運?大概人只有不斷空轉,才能如凌波微步,飄忽若神,一往直前。甚麼是精神貴族行走的宿命?千百年來中國精神貴族的命運,孔子流亡陳蔡,屈原上天下地,顏回不改其樂,是命運選擇了他們,還是他們選擇了命運?這是否還是一種「行為藝術」?相對於城市所謂的「行為藝術」風煙四起,追趕名牌,比拼身價,以自以為是的特立獨行行走其間,與國王新衣有何異?但真正的魏晉風流是否非穿漢服戴東坡巾,不拘一格,又何須形式與格式,本來無一物,何處惹塵埃?甚麼是心靈真正的逍遙行?

書與琴德--一曲微茫度此生

行者先生如竹林七賢的嵇康,魏晉風流當中尋。嵇康言:「眾器之中,琴德最優」,操琴者貴在德行,他曾對我說他著書只是記事,最想做的還是專註操琴,自打琴譜,編一本真正的琴書,不追名逐利的專註者很美。於是他專註於採訪中國各大古琴流派,專註於介紹中國的古琴和傳統文化,也傳播尺八。想像有一天到蘇州靈岩山寺,還是同里正福草堂,聽行者安靜吹尺八。

一如漫漫暑假讀久石讓的《感動如此創造》靜中得力。試著想像一下,行者像位看盡世情的智者,用質樸曲譜,譜出最淡雅的人生智慧。你將如置身於禪味十足的日式庭園,人在品靜崗綠茶,窗外是春雨連綿,藝妓無聲走過。甚麼古琴,甚麼素食、甚麼採茶,甚麼古詩詞,甚麼儒家經典、欲辯已忘言。

《天上大風》書內封的「天上大風」四字,源於良寬禪師有名的傳世書法「天上大風」,筆跡天然古樸,真善美一如弘一法師的「悲欣交集」。書中行者先生的《無題》詩--「天地山水,療我傷痕,給我音風,渡我隱忍。」是《天上大風》中的行者帶著尺八,十年流浪生涯寫照。真正的行走與如今這世道的旅行是天上人間的,行走的本質正如行者先生在《天上大風》所言:「真正的行者,不在於走過了多少地方,而在於成就了多少次全新的自己。」古往今來,唐三藏行走,徐霞客行走,仕途失意的文人墨客行走,多少帶點苦行僧的味道。世人只看到大愚,卻未明大智背後的那點蒼涼與孤寂,但古來聖賢皆寂寞,唯有行者留其名。這點自由、追求與渴望,其實一點都不浪漫,它終如一襲本應艷麗嫵媚的錦衣,因錦衣夜行,慢慢地磨練成今日的樸實無華。

2013年。台灣時尚雜誌《風度men'suno》(大陸版)106期行者採訪

行者

在城市中修行

打造古今結合的別緻生活

記者/顏語攝影/焦淼+王歡

周日清朗的午後,三五好友相約一起,吹吹長簫,唱唱小曲,撫琴弄墨,連日來的奔忙和壓抑,在這舒緩與曼妙中,逐漸消解了。

都市中,可能有這番古今結合的別緻生活嗎?

他少年出走,歷經夢想世界的破滅,轉而出世尋求心靈的安寧。修行中體悟到"以出世的精神,做入世的事業",再度入世。於自己,嘗試在入世與出世間獲得平衡與自由;於都市中人,他嘗試在都市中建立書院與精舍--在快速與焦慮充斥的城市中,辟一方清雅的空間,讓筋疲力盡之感如影隨形的都市人,能偶爾放慢節奏,拿出閒情逸緻,享受生活本該就有的細膩、婉約和唯美。

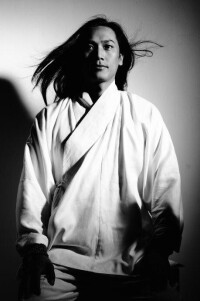

見到行者先生,驚訝於他年輕帥氣的面孔。當你感嘆,這樣的五官稜角,如果加以包裝,走上T型台是何等奪目時,他只是著一襲暗色調且已陳舊的漢服,留著及肩的、未作打理的頭髮,靜靜地站在那裡,身上傳遞出與年齡不符的溫潤、從容。這讓人很快放棄任何浮華的想象:即使身在俗世,他也隱於俗世。

這種氣場,自有來由。28歲的行者先生,比許多四五十歲的人生更有故事。

他的人生,一波三折。18歲棄學,出走遊歷,尋找想象中的美好世界,世界卻與他開了一個大大的玩笑;遂決定遠離俗世修行,遍訪世外高人,尋求身心寧靜;又過了些年,轉而回歸俗世,實踐自我對於家庭、社會的價值,壓力與焦慮亦隨之而來,但對於"以出世的精神,做入世的事業",他的領悟深了許多。

少年,出走之事

《風度men'suno》:你少年出走遊學。為什麼?都市人想要逃離,是壓力和焦慮太大,當年的你呢?

行者先生:少年時期,我更多是一種茫然,對當下的、對未來的生活的疑惑。但壓力和焦慮還談不上,那時可能對世事了解得很少,心地也很簡單。生活還算是很自由的。我選擇遊學是懷著夢想去的,相信有另一個美好世界的存在。雖然那個世界最終和我開了一個玩笑,夢想遭受現實的打擊。出走的日子裡,飢餓、恐懼、寒冷、失落、白眼,曾遭受過不少。甚至尊嚴,也受到前所未有的挑戰。有一次幾天沒有東西可吃,看見有人把一瓶水扔掉,撿還是不撿呢?我心裡也掙扎了很久。但最終一切都選擇了忍耐下來。因為我有必要站立著,去找尋人生的答案。

《風度men'suno》:這樣的境遇,如何得以改善的?

行者先生:大約持續了很長一段時間吧。後來在社會上行走久了,見過各個階層的人,增長了見聞。後來對人生的方向更為明晰了,也就安心做事,隨遇而安了。時而隱居,時而回到城市,做我喜歡去做的事情:寫作、做紀錄片的主持人、古典樂器的藝術家。改善自我

《風度men'suno》:你經歷過的最美的出世的生活是怎樣的?

行者先生:那是在雲南雪山下的一個精舍。終日讀書、喝茶、聽琴、賞花、賞月,與素友們往來。當時無論是我的精神狀態,還是真實生活,都有些像劉禹錫《陋室銘》中的景象。

入世之惑

《風度men'suno》:既然如此,為什麼會再度入世?

行者先生:入世的人,往往有出世之念。出世之人,人生抱負也是以修身、濟世為己任。一個完全脫離了社會的人,其實也就失去了對他人的價值,實與草木無異。所以,出世、入世更多都是一種當下的狀態。當我要去實現自我價值時,也就必須通過社會的途徑來歷練,在不同的人和事情之間,身體力行的做出證明。

《風度men'suno》:再入世,經歷過什麼樣的生活?聽說你原本在北京常住,結果兩年就離開了?有過哪些入世的經歷?你適應嗎?做了哪些調整或妥協?

行者先生:兩年多前,我從雲藏地區來到北京,做過多種職業。做主持人、舉辦"古琴與尺八"演奏會、出版我的小說《天上大風》,做過書院、接受種種採訪……但那段時間非常的艱辛。因為我只想按照自己的內心來行事,追求我所要的純粹,不願意被別人影響,也不喜歡被商業模式左右。所以,盡量只做公益、文化方面的事情,也就沒有什麼物質上的收穫。生活一直非常的差,甚至常常交不起些微的房租。

此外,成名后的困惑也隨之而來了。開始謹言慎行,有了壓力和擔心,不想自己在講演、寫書、發表公開言論時,給別人帶來任何負面的情緒和信息。這種感覺也讓我有過想要逃離、乃至後來再度萌生離開城市的想法。

《風度men'suno》:你怎麼調整心態?

行者先生:直到年初,我把所有錢財散盡,決意重新開始,獨自去了蘇州。在蘇州寄住在朋友家裡,過了一月,我想到自己明明可以自立,卻藉助於朋友朋友,究竟是追求什麼呢?放棄是否等於放下?那個時候,我才開始調整了。而且也由此想到,完全純粹的理想世界是不存在的,我們只能根據現有的世界,去適時地做些有價值的事情,良性的循環下去。

《風度men'suno》:開始思考和懂得在出世與入世間尋找平衡了?

行者

行者先生:我覺得恰好是那段生活的磨練,讓我對世情的體悟更多了,也由此更堅定了信念:明心正志,知行合一,每個人都是自己生命中的行者。

如在對外界的接觸中,這兩三年中,我大大小小接受過一百多家媒體的專訪。偏重文化,一般對市場化的媒體,就往往是拒而遠之。因為我始終還想堅持做個純粹的學人,安於本分。但是在接觸的群體,和介於的領域中,如果真能傳達有價值的事物,我也不再介意是時尚、電視媒體、還是純文化的載體。

《風度men'suno》:如今你覺得自己如今是一個出世的人嗎?還是仍然在出世和入世中尋找平衡?

行者先生:我覺得我是一個存著出世之心,積極做事的人。我不拒絕好的入世方法,但也不會為了刻意入世,反而忘卻、或改變了初心。朱光潛曾說過弘一大師:"以出世的精神,做入世的事業"。這句話也是我做事做人的一個理想依據。我對如何找尋平衡,基本上也是以這個依據作為準則。

譬如,我在講演中談到傳統文化的時候,常有朋友奉告說,傳統文化、國學的東西太刻板了。多作淺而易懂地說話,才有人氣、影響力。讓我找個平衡度。我一般就回應說,我真不需要這種虛假、荒謬的所謂人氣。並非我自命清高,獨來獨往,而是在「十萬和你志趣不同的粉絲VS少數真正的知己、善友」之間,我更樂於選擇後者。因為他們對我來說更好。--同時,我心裡也很清楚,商業推廣文化很快,但易誤入歧途。身體力行的成就很慢,所以很多人難以堅持。任何一條理想的道理,都會面臨這兩種狀況。但我的信念是"直心即道場"。我也相信真的信念,本是聽從自己的內心。

大隱於市

行者先生:我的城市生活總共只有兩三年,更多時日是在山水之間漫遊、或隱住下來。對城市的了解其實並不算多。但從以往的經歷來講,我覺得現代都市人無疑是忙碌和焦躁的。在飯局上,人人想更快溝通關係。在地鐵里,人人都想腳步再快一些。在公司里,人人都想更快獲得利益回報,就連兒童們的藝術課,也被大人們不斷地灌輸著"成名要趁早"的口號。似乎爭快、爭先已是全社會的共識了,沒有人敢輕易地慢下來,悠閑下來。因為在當今這個時代,這已不僅僅是都市人的面貌上的特徵,似乎更像是一種習慣性的生活模式。

我覺得這其中最大的原因,是整個社會在信息化時代的集體演變,所有事物的交匯都更加快捷、密集了,大多數人為了生活、競爭,不得不去更加努力。一邊追趕著生活,一邊也被生活驅動著。人的精神狀態隨著周遭的浮躁、焦慮的環境在變化,浮躁、焦慮的氣息,也就愈演愈烈。

--當然,這也不是絕對的。我相信每個大都市也有一些沉心靜氣、保持本真的人。

《風度men'suno》:在你認識的人中,有在出世和入世中平衡得很好的人嗎?

行者先生:有的。我遊學的時間較長,遍訪過很多高僧隱者,也有一些文化大家。有幾位師友擅長古琴、古建築、蘇州評彈,也是江南的養蘭名手。在閑暇時,隱於精舍撫琴喝茶,和各地的古琴家、書畫家往來,舉行雅集。在入世之用上,營造園林式的草堂,推行漢服、品鑒和收藏手工藝品,像古代的儒商一樣,在事業上踐行自己的理想,不作空談。他們在雲南、蘇州都影響過很多對古建築、傳統文化存有夢想的人。

《風度men'suno》:所以都市中人,即便身在名利場,依然可以修行,修心?

行者先生:人與環境是互通的,不同的人,會在自己的世界里營造相應的環境。相由心生,不只是指我們的面相,實際上也可以歸到生活的一切表相。雖然都市人身在名利場中,但也可以不為名利所左右。

我覺得他們修行的重點在於看破、放下、隨緣、自在。不單一地追求獲得錢、權、地位。先在涉歷世事中看破事物的虛和實,放下多餘的累贅和包袱,然後隨著世緣、命緣,找到與自己相契合的事業道路,用自在的人生信念,完滿自己的人生之路。

《風度men'suno》:可是都市中人如何修行,如何修心?除了自己的"悟性",得到一些幫助不是更好?你在這方面做過哪些嘗試?你理想中的書院是怎樣的?

行者先生:我與身邊的師友相往來,有積極地做過一些力所能及的事情,比如在北京創立書院、行者讀經會,鼓勵大家背誦經典,涵養自己,學習古琴、書法、繪畫、茶、花、香、圍棋等諸藝。但是力量還很微小。中國式書院、精舍是我嘗試的一個方向,實際就是從藝術教育上入手,以美淑世。

我理想中的書院,是營造一處世外桃源,讓人在繁瑣、焦慮之餘,有個清雅之地,與志同道合的知己。一起讀書喝茶,談古論今,可忘卻塵俗,也可從中獲取新的智慧。

《風度men'suno》:聽起來很美,可要實現,艱難吧?

行者先生:是的。書院產生於唐代,初為皇宮藏書之地。宋明時期,儒者紛紛創立書院,自由講學、授徒,由此大興,清代受到朝廷的制約,書院學風逐漸沒落。民國時馬一浮先生、錢穆等均又創立書院,有一定的影響。如今,隨著國學的興起,又有不少學者仰慕古風,創立書院。

2010年底,我和朋友曾建立過一個"明心書院",定期舉行雅集。因經營問題,我又想做純公益的書院,後來就離開了。有個做企業的朋友找到過我,請我去蘇州東山看了一座私家園林,商議可以做個書院。但那個園林面積有3000多平米,修繕的經費用了數百萬元,也需要專業的管理。這樣的地方來做純正的書院,而非商業會館,是難以為繼的。而且我也沒有權力,讓別人花錢來實現我的理想式書院。後來再三考慮,最終也就婉言謝絕了。

《風度men'suno》:要實現理想,有時候得放下一些執著,另謀出路。

行者先生:對。2012年夏季,我又在蘇州和北京兩地找過院子,想做書院或精舍。一直沒有找到。其實歸根結底,也還是經費和自主權的問題。所以,2012年10月,我創建了一個藝術工作室,交人打理,想來供養文化的理想。蘇州同里古鎮的一個草堂,也願意將一個中式的大院子,轉交給我,我們正在致力把這個院子的主體部分,設為書院和講堂。院子還在裝修中,大約12月竣工。希望到時前來的學人都能通過這個書院找到自己的人生價值,並一起踐行下去,為世間注入一股清流。

他的經歷曾引起過社會各界的廣泛關注,被稱為"特立獨行的人生"。

國內外一千多家報紙、雜誌、電視媒體進行了個人專訪和報道。

主要媒體有:

| 《文化月刊》(中國文化部主管) |

| 《中國文藝家》(中國文聯主管) |

| 《CHINADAILY》(中國日報) |

| 香港《信報》 |

| 台灣《風度men'suno》大陸版 |

| 《環球時報》英文版 |

| 《新周刊》 |

| 《中國國家旅遊》全球版 |

| 《世界博覽》 |

| 《東方文化周刊》 |

| 《南都周刊》 |

| 《環球游報》港澳版 |

| 《大學生》 |

| 《課堂內外》 |

| 《名家》雜誌 |

| 《InnerLight心探索》封面人物 |

| 《揚子晚報》 |

| 《新商報》 |

| 《洛陽晚報》 |

| 《南方都市報》 |

| 中央人民廣播電台 |

| 中央電視台書畫頻道 |

| 中央電視台 |

| 旅遊衛視 |

| 山東衛視 |

| 湖北衛視 |

行者先生的文字與思考完全顛覆了傳統文學的精緻與雕琢,一派古樸天真,似聽僧語,一語中的,拈花帶笑,瞬間生死如一念。是司空圖《二十四詩品》空靈神秘的「飄逸」與「曠達」。

--香港《信報》

他走自己的人生之路,不想為任何人和任何利益而變改自己。相對於做一個作家或藝術家、旅行家,他更願意做一個自立立人的行者。

--《新周刊》

行者先生是記者所認識的旅行者中,最具傳奇色彩、最有文化韻味,也是最深刻的一個。

--《環球游報》港澳版

他仿如唐朝穿越而來的落魄書生,又像是帶髮修行、浪跡天涯的隱士。

--《InnerLight心探索》

我覺得他是我的先生。

--李詠著名主持人

他是個很靜的人。他和他的書法風格都很靜。從頭到尾都有一種定力,這是今天很難做到的一件事兒。

--馬未都著名收藏家、作家

他野性未馴,顛覆了我關於真正生命和生活的概念。他的故事不應該由我來寫,應該出現在他自己的書中。最可貴的就是他獨立自由的人格和理想主義者的純粹。

--春樹作家、詩人、美國《TIME》封面人物

認識行者先生已經有幾年,最欣賞的是他的質地純粹。雖然我們的道路各異,但我相信都將抵達。早晚而已。

--小鵬旅行作家、《背包十年》作者

他少年出走,歷經夢想世界的破滅,轉而出世尋求心靈的安寧。體悟到"以出世的精神,做入世的事業",再度入世。在俗世中獲得身心的平和,這是經歷了出世、入世的行者,最終想在都市中推行的理想狀態。

--台灣《風度men'suno》大陸版

行者先生以宋代張橫渠的名句"為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平"為最終志向。跟他交談,你有一種回家的感覺,好像這個鋼筋水泥的現實世界並不能給你安寧,但是在他那兒,你心靈上反而有一絲安定朗然。

--《中國文藝家》(中國文聯)

他不會在城市中待很久的,早晚都會離開。

--比爾·波特美國著名作家、漢學家、《空谷幽蘭》作者

他的傳奇,來自一股屬於生命的,超越年齡、性別、思想、國度的乾淨能量。

--素黑香港心性治療師、作家