反坦克手雷

ARTHUR GAMMON研製的武器

工作方式:撞擊引信

重量:0.56 千克

反坦克手榴彈的別稱。在1941年,由第一傘兵團的ARTHUR GAMMON研製,稱為GAMMON BOMB,主要用來對付坦克、碉堡和燃料庫等。該彈的金屬外殼內是裝滿塑膠炸藥的布包。外殼上的蓋子要在投擲前旋開。配瞬發引信。通常配有手柄,彈尾有尾翅或穩定傘,以保證命中姿態正確,利於破甲。全彈重1000克左右,垂直破甲厚度可達170毫米,可穿透混凝土工事500毫米以上。

反坦克手雷是觸發爆炸。頭部是空心裝葯,可定向破甲。手柄上有帶環保險銷,拉出后包復在手柄上的阻力傘張開保證手雷飛行中彈頭朝前同時進入戰鬥裝態,彈頭受阻即炸。沒拉銷前看定四周,一但拉出等於望見了另一世界,手雷很重千萬抓緊。手向後慢慢伸出,用力扔,剩下的事看著辦。

投手雷,訓練彈和真的一樣大和重是橡膠的,體力最好的也扔不到30米也就十幾米,我就老在想:扔完手雷我該往哪躲?終於有一天要實彈示範,地點在一個小山頂上,山腳下橫放了一片鋼板當目標。一大早大批部隊指戰員集合在小山周圍較遠觀看。實彈開始,一名優秀班長站在山頂,從腳下拿起手雷,拔掉保險銷,這時他犯了一個致命錯誤,在手雷高舉過頭時脫落,手雷在腳邊爆炸,班長右大腿以下炸飛右腰炸穿一個大洞。後來我上實地察看,地面有個直徑30厘米深半米的洞。有人說事故原因是手雷太重心理準備不足;又有說是手雷表面黃油太多太滑。其實他犯的致命錯誤是:投手雷應由下向後引彈再投,而不是由上向後引彈造成脫手;手榴彈剛好相反:應高舉過頭再向後引彈再投,如果由下向後引彈容易刮擦戰壕脫手。

80式反坦克手榴彈於1980年設計定型,主要用於毀傷敵人坦克、裝甲車輛、野戰工事等目標。彈體形狀為圓柱形,殼體材料為薄金屬皮,裝梯恩梯/黑索金炸藥。因全重過重,破甲力不足,投擲距離近,未大批量裝備部隊,目前已停止生產。該彈全重1000克,彈徑75毫米,彈長330毫米,主葯柱390克,副葯柱52克,投擲距離17—35米,破甲厚度200毫米/30度。

英國二戰中幾種反坦克手雷

1.“暖瓶”(Thermos flask grenade)反坦克手雷

這是英國軍隊中裝備的第一種反坦克手雷,它的全重為4.5磅(約2.04千克),採用全向碰炸引信。它是一種不太有效的反坦克武器,但在摧毀各種堅固工事或者建築物時效果卻是很不錯的。

反坦克手雷

它是二戰中英國軍隊裝備的稀奇古怪的武器之一。“粘彈”實際上就是一個裝1.25磅的凝膠狀硝化甘油炸藥的球狀玻璃瓶;為了能夠有效的附著於坦克裝甲上,在玻璃瓶外部覆蓋了一層塗有黏性物質的外套;在它外面套有一個薄金屬外殼。使用時,拔出保險稍,取下金屬殼就可以投擲了。使用者在投擲時必須注意投擲姿勢,否則的話它很容易粘到他的衣袖上,考慮到它使用5秒的延時引信,出現這種結果並不是一件令人愉快的事。因此,儘管它的全重只有No.73的一半(2.2磅),同時其穿甲威力也更大一些,但是它只有在緊急情況下才被使用。

粘彈——左為整體狀態,右為分解狀態

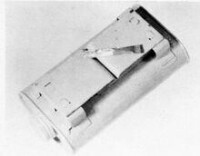

這種武器的一個特別之處是在更換壓發引信后,還可以當作反坦克地雷使用:將6—8個霍金地雷用引線串聯起來並布置在合適的位置上,就可以構成一個很好的反坦克障礙。No.75的全重為2.25磅,其中一半的重量是TNT炸藥,其尺寸為4.75×3.75×2.25英寸(約12cm長×9.5cm寬×5.7cm厚)。

霍金

它實際上就是一個用鬆緊布做的袋子,一頭裝有碰炸引信,而另外一頭可以打開,並根據需要放入塑性炸藥(通常為2磅)。在經驗豐富的步兵手中,它是也一種非常有效的反坦克武器,當然在對付重型坦克時威力仍顯不足。

加蒙

分別是RPG-40、RPG-43和RPG-6。它們很重(約2.5磅),一般只能投擲15—20米。RPG-40採用碰炸引信(實際上大多數反坦克手雷均採用碰炸引信),它只能擊穿20—25mm的均制鋼裝甲;顯然它在對付混凝土工事時更加有效。RPG-43是蘇軍裝備的第一種採用空心裝葯的反坦克手榴彈,它的穿甲厚度可以達到75mm;RPG-6實際上則是RPG-43的改進型,它於1944年裝備部隊,穿甲厚度可達100mm。

RPG40

RPG43

二戰日本的99式反坦克手雷

服役年代:1939年—1945年

厚度:38.0 mm

直徑:120.0 mm

全彈重量:1250g

裝藥量:TNT炸藥680g

延遲時間:4秒

穿甲威力:1發擊穿20mm裝甲,2發重疊可擊穿30mm裝甲

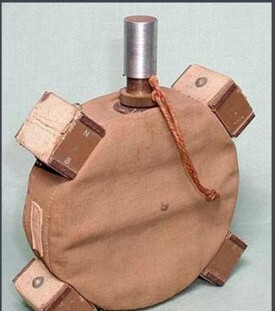

圖片中的四個小黑方塊實際是磁鐵,這種反坦克雷從理論上說可以扔到對方坦克上實施攻擊。

不過話說回來,只憑它20毫米的穿深,一般想從車體正面攻擊的話,似乎很難造成什麼太大的傷害,想扔到車上?那可不是那麼容易的,加上盟軍步兵一般都會隨同坦克進行保護,想從側面和後面攻擊也不是那麼容易。當然,這種反坦克雷另一種很重要的用法就是以敢死隊員從車體下面進行攻擊,不過後果……

後來日本人又生產了3式反坦克手雷,總算可以穿透70毫米的裝甲了。

對於這種雷的威力有限的原因,一個原因是日本生產的炸藥的問題,還有就是它的構型,這種平鋪的形狀可以說效率是相當低下的。與同時期的德國反坦克手雷相對比,1式反坦克手雷重量1.36公斤,穿深可以達到80毫米!而德國人使用的HHL雷(也是一種磁性反坦克雷,不過不適合投擲),3公斤左右,穿深達140毫米,也就是說只要“粘”在對方坦克上就可以保證擊穿,它們都應用了空心裝葯技術。

德國二戰反坦克手雷

1942年11月,一種新型的“磁性空心裝葯炸彈”(即HHL,“Haft-Hohlladungen”的縮寫)開始裝備德國國防軍,並用來取代笨重而不可靠的“圓盤”地雷。HHL採用圓錐型結構,圓錐頂端安裝有類似M24手榴彈的摩擦引信。圓錐底部的3對磁鐵可以方便的吸附在坦克裝甲上。HHL可以擊穿140mm的均制鋼裝甲(或者500mm厚的混凝土),也就是說,只要將其正確放置到坦克裝甲之上,就肯定能夠擊毀它;因此儘管它也是一種“零距離”的反坦克武器,但是很多東線老兵還是很喜歡使用它。早期型HHL的引信延時只有4.5秒,1943年5月,安裝了7.5秒延時印信的新型HHL開始裝備部隊。在更有效的步兵反坦克武器大量裝備部隊之後,HHL與1944年5月停產,至此它的總產量超過了55萬枚。它的全重為3.6千克,其中裝有3千克的(由季戊四醇和三硝基甲苯合成的)彭托利特炸藥。它安裝的磁鐵通常被成為“Alnico”,即這種磁鐵的主要成分:鋁(Al)—鎳(Ni)—鈷(Co)合金。

“1型反坦克手雷”(Panzerwurfmine I)可能是二戰德軍裝備的唯一一種“手擲”反坦克武器。它的全重為1.35千克,採用空心裝葯原理。半圓形彈頭可保證有效的接觸目標,與蘇軍的同類武器相同的是,打開保險后就將穩定布翼拉出;然後,使用者要握住布翼的尾部,並像投擲鐵餅那樣利用身體旋轉的力量擲出手雷。這樣,在離心力作用下,4片布翼會自動打開並呈傘狀,它可在飛行中很好的保持穩定,與此同時引信也處於可用狀態。這種武器在德軍步兵中也是很受歡迎的,它的穿甲厚度可達80—100mm,但是投擲距離卻只有25米;其炸藥成分為50%的旋風炸藥(三次甲基三硝基胺)與50%的TNT的混合物。