腔尾龍

腔尾龍

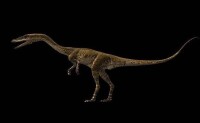

腔骨龍,其他中文名稱為虛型龍。原為腔尾龍,拉丁文學名( Name)→ Coelophysis 。屬於蜥臀目、獸腳亞目、新獸腳亞目、角鼻龍類、腔骨龍超科、腔骨龍科、腔骨龍亞科下的肉食性恐龍。2.5-3米,推測體重為15-30公斤。主要生存在三疊紀晚期的美國亞歷桑那,新墨西哥,猶它州。

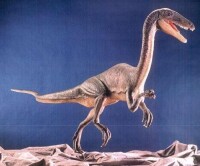

腔骨龍是一種中小型食肉恐龍。它們常集成小群體活動,很像今天的野狼。腔骨龍骨頭中空,因此體態輕盈,能用長長的後腿快速奔跑。前肢相對短些,有3帶爪的手指。奔跑時,將前肢收靠近胸部,尾巴挺起向後以保持平衡。吻部尖細,使整個頭部顯得狹長。它的主食是些小型哺乳動物,也可能會襲擊那些大型的食草恐龍。是早期恐龍成員之一,它僅僅約一公尺高(到骨盤位置),體型非常的輕。它可能是建跑者也是暴食者。在腔骨有一件可疑的事是有人發掘到在體內有另一隻小型的腔骨龍骨骼。這個發現,首先引起一些推測,有人認為某些恐龍在體內生子。最後終於承認了腔骨龍是──至少在某些情況下──一種同類相食的動物。

本專欄的前幾個區是關於一些最早出現在地球上的恐龍。相信所有恐龍的共同始祖是一種食肉並且可以用後腳奔跑的爬蟲類。( 可以肯定恐龍的始祖不是虛型龍。有些恐龍的生存年代更為久遠,例如在阿根廷所發現的黑瑞龍和始初龍 [Eoraptor])。我們之所以選擇虛型龍為恐龍起源的代表性動物的原因,是在於它屬於早期的恐龍,並且在幽靈牧場發現許多它們的化石,所以我們對它們相當了解。

接下來長達1億6千萬年,恐龍成為地球的統御者。然而,是什麼進化上的特徵造成它們如此的特別?從化石的證據中我們可以很清楚的發現它們具有相當輕的骨頭-骨頭是空心的,而且幾乎像紙一樣薄。所以它們和當時其他體重較重的爬蟲類很不一樣。速度比較快,而且其站立的姿勢相當筆直,使它們可以跨出更大的步伐-相對於節目中出現過的另一種稱為布拉塞龍的爬蟲類,步伐屬於半直立式,而且較為不規則。事實上,這種直立式的姿勢就是恐龍的固有特徵之一。

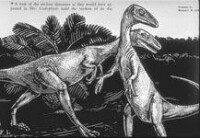

在幽靈牧場所發現的兩具骨骸顯示同類相殘的證據。在它們的遺骸中,體內有大量小虛型龍的骨頭。由於這些骨頭過於凌亂,而且體積過大,不可能源自於胚胎,所以這些骨頭屬於在母腹中未出生的胎兒之說輕易被駁斥。事實上在自然界中同類相殘的例子可說是屢見不鮮。通常發生的原因歸諸於極端壓力與食物來源匱乏。例如,在乾旱期間,當水池逐漸乾枯,使鱷魚被迫擠在狹小的空間時,它們就會開始同類相殘。相同地,當面臨長期乾旱的時候,虛型龍也開始同類相殘資吃食弱小同類。

在這裡我們也順便要闡述了一個關於恐龍的理論——這些早期的肉食恐龍並不需要排尿。這種理論基於現今鳥類和哺乳類的不同。哺乳類透過一種稱為尿素的化合物排出含氮的排泄物,這種排泄物有毒,所以需要水稀釋。然而,鳥類是以尿酸的形式來排出氮物質,尿酸較不具毒性所以不需要藉由水分排出。既然鳥類為恐龍的後裔,所以可能早在恐龍進化成鳥類前就發展出這種能力。顯然這樣的能力在乾燥的三疊紀時期非常有利生存。

腔尾龍 | |

腔尾龍 |  腔尾龍 |

腔骨龍 |  腔骨龍 |

腔骨龍 |  腔骨龍 |