共找到21條詞條名為新星的結果 展開

新星

天文學概念

新星是指偶然出現在天空的明亮星星,古代稱為客星,現在學界稱為新星。新星屬於變星中的一個類別,曾經由於其突然出現而被認為是剛剛誕生的恆星,所以取名叫“新星”。

有時候,遙望星空,你可能會驚奇地發現:在某一星區,出現了一顆從來沒有見過的明亮星星!然而僅僅過了幾個月甚至幾天,它又漸漸消失了。

新星

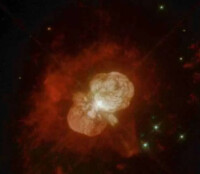

新星和超新星是變星中的一個類別,也是天體演化的重要環節。它是老年恆星輝煌的葬禮,同時又是新生恆星的推動者。超新星的爆發可能會引發附近星雲中無數顆恆星的誕生。另一方面,新星和超新星爆發的灰燼,也是形成別的天體的重要材料。比如說,今天我們地球上的許多物質元素就來自那些早已消失的恆星。新星是激變變星的一類,是由吸積在白矮星表面的氫造成劇烈的核子爆炸的現象。這類星通常原本都很暗,難以發現,爆發時突然增亮,被認為是新產生的恆星,因此而得名。新星按光度下降速度分為快新星(NA)、中速新星(NAB)、慢新星(NB)和甚慢新星(NC),爆發時亮度會增加幾萬、幾十萬甚至幾百萬倍,持續幾星期或幾年。但不能和Ia超新星或其他恆星的爆炸混淆,包括加州理工學院在2007年5月首度發現的發光紅新星。

在銀河系中已發現超過200顆新星。

![新星[天文學概念]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mb/c/mbcf5792215427a5bfd94b8b0b5353c59.jpg)

新星[天文學概念]

但無論變化有多劇烈,新星所拋出的質量大約只有太陽質量的萬分之一,相較於白矮星的質量是非常小的。此外,也只有5%吸積的質量參與核融合成為爆發的動力。但是,這已有足夠的能量讓噴出物的速度高達每秒數千公里-快新星的速度比慢新星快,並同時讓光度從太陽的數倍增加至50,000至100,000倍。

![新星[天文學概念]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/0/m60c757f830ee18d9e674292b132d949d.jpg)

新星[天文學概念]

有時,新星會有足夠的亮度,並且以肉眼就能清楚地看見,在最近的例子就是1975年明亮的天鵝座新星。這顆新星於1975年8月29日出現於天鵝座的天津四北方約5度之處,視星等達到2.0等(與天津四的光度相似)。天蠍座V1280,在2007年2月17日亮度達到3.7等。

天文學家以銀河系每年粗略估計有20至60顆新星出現的經驗,估計出現率為每年40顆。每年被發現的新星數量低於此一數值被歸咎於距離的遙遠和觀測的偏差。比較之下,每年在仙女座大星系發現的新星數量更低,只有銀河系的1/2到1/3。

再發新星,像是蛇夫座RS(再發的周期大約是數十年)是罕見的。儘管理論上認為多數的新星-即使不是全部-都會再發,然而時間的尺度可能要長達1,000年到100,000年。新星再現的時間間隔依靠白矮星質量吸積的速率、表面重力的強度;質量較大的白矮星吸積足夠下次爆炸的燃料所需要的時間短於質量較低的。結果是,質量大的白矮星再發射的間隔較短。

天文學家第谷·布拉赫在仙后座觀察到[超新星SN1572,並且在他的著作de stella nova(拉丁文,意思為與新星的接觸)中描述時,給了新星這個名稱。在書中,他以近處的物體應該會相對於恆星產生位置的改變,來論述說新星的距離非常遙遠。雖然這是一顆超新星,而不是一顆傳統的新星,但直到1930年代才考慮與改正了這個項目。

國內愛好者發現的新星

1975年,知名天文愛好者段元星,曾獨立發現著名的V1500CYG天鵝座新星,同時國內也有多人獨立發現,當時在國內引起巨大轟動,他的事迹還寫入過教科書。但是因為當時通訊落後等各種因素制約,他們並不是第一發現者,雖然獲得國內天文界的承認,但他們的發現並不被國際承認,因為世界上只承認第一發現者的發現和在該發現沒正式公布前上報的其他少數獨立發現者的發現。

除了我國歷史文獻上的新星觀測記載外,中國真正首顆銀河系新星發射時,2009年5月29日,知名天文愛好者孫國佑與高興通過星明天文台望遠鏡,共同發現的銀河系新星V5582 SGR,這是我國發現的首顆被國際承認的新星,填補了我國新星發現的空白。

2010年10月,知名天文愛好者阮建高與高興通過星明天文台望遠鏡,共同發現河外新星NOVA M31 2010-10C,系國內愛好者的首次發現河外新星。

新星有些特性可作為為距離的標準燭光,像是絕對星等的分佈是雙峰的,一個主峰值在-7.5等,另一個次要的在-8.8等;大致上在峰值之後的15天,會有相似的絕對星等(-5.5)。以新星建立的距離估計,和以造父變星對鄰近的星系和星系團估計的距離比較,它們是比較準確的。

古希臘哲學家亞里士多德曾經認為星空是永遠不變的。但是到了1572年,第古·布拉赫宣布在天上發現了一顆新星,這就是中國《明史稿》中的記載“明隆慶六年冬十月丙辰,彗星見於東北方,至萬曆二年四月乃沒”所指的那個天體。時隔三十餘年,開普勒又於1604年在蛇夫座中發現了一顆新星,這就是中國史籍中記載的出現在明朝萬曆三十二年的尾分客星。這樣,“星空不變”的古老觀念被打破了,實際上,公元前204年在牧夫座出現的一顆新星就被中國史書《漢書》記載了:“漢高帝三年七月有星孛於大角(牧夫座α),旬余乃入。”這是人類歷史上對新星最早的記載之一。

到了近代,藉助於望遠鏡和照相術的幫助,天文學家發現了更多的新星。在20世紀初天文學家們逐漸認識到,這些新星並不是新出現的恆星,而是原有的恆星因為某種原因發生爆炸時亮度急劇增加的結果。有的新星亮度變化極大,就被稱為超新星。實際上,從恆星演化角度看,新星和超新星這兩種爆發有著本質的不同。

一顆典型的新星其其亮度在幾天之內可以增加一萬倍以上,亮度的最大值可以維持幾個小時,然後再逐漸轉暗。轉暗的速度比增亮時的速度要快得多。

新星最亮的時候,其絕對光度可達太陽光度的10萬倍。只不過它的距離太遙遠了,在地球上的人們看來還是一顆星。新星爆發時釋放出的能量可達〖10〗^38萬焦。這意味著,它在幾百天中釋放的能量相當於我們的太陽在10萬年中所產生能量的總和。根據對新星光譜的研究,天文學家們知道了關於新星的一些細節。新星爆發時,半徑會增加到太陽半徑的100~300倍,而爆髮結束后,體積卻又會縮小;爆發時,星殼無限制地向外膨脹,永遠離開星核而去,變成了稀薄的星際介質。爆發時恆星損失的質量可達〖10〗^26千克,這差不多相當於太陽質量的萬分之一。

為什麼會出現新星爆發事件呢?觀測證據表明,幾乎所有的新星爆發都發生在雙星系統之內,尤其是在那些密近雙星上(如分光雙星)。在這樣的雙星系統中,兩顆子星靠得很近,以致物質可能從質量較大的子星轉移到質量較小的子星上。如果密近雙星系統是由一顆紅巨星和一顆白矮星組成。當元素氫等物質從紅巨星沖向白矮星時,由於白矮星的強大引力場,物質在它的周圍形成了一個巨大的吸積盤。大量的物質墜落到白矮星的表面上,同時大量的引力勢能轉化為熱能。當溫度超過100萬開時,氫核聚變被重新點燃了。核聚變釋放出的能量又把白矮星表層加熱到超過1000萬開,這時就會發生新星爆發。爆發時向外拋出的物質,速度可達1100千米/秒。

1975年在天鵝座出現的新星是新星中的一個例外,因為天文學家始終未能證認出它屬於一個雙星系統。所以,使白矮星加熱的吸積盤物質可能直接來自它周圍相對稠密的星際介質,而不是來自一顆伴星。

你可能會偶然發現,夜空中出現了一顆從來沒有見過的亮星。然而過了幾天或幾個月,它又漸漸消失了。這類奇特的星星可能是新星或者超新星。本詞條討論的是新星。

新星在古代被稱為“客星”,即“前來作客的恆星”。

新星激變變星中的一類,也是天體演化的重要環節。它是老年恆星輝煌的葬禮,同時它又為新生恆星的誕生做準備。新星爆發可能會引發附近星雲中無數顆恆星的誕生。新星爆發的灰燼也是形成其它天體的重要材料。

新星是由吸積在白矮星表面的氫被白矮星高溫加熱造成劇烈的核子爆炸現象。這類白矮星通常原本都很暗,難以發現;爆發時突然增亮,被當作新產生的恆星,因此而得名。

新星按光度下降速度可以分為:

快新星(NA)

中速新星(NAB)

慢新星(NB)

甚慢新星(NC)

新星爆發時亮度會增加幾萬、幾十萬甚至幾百萬倍,持續幾星期或幾年。

需要注意的是,新星不能和超新星或其他恆星的爆炸混淆。

在銀河系中已發現超過200顆新星。事實上,銀河系內每年都會發生數十次次新星現象。

新星一般發生由白矮星和普通恆星組成的雙星系統中。如果白矮星在它的伴星的洛希極限內,那麼新星將不斷從其伴星處掠取氣體。這些氣體將聚積在白矮星的表面。這顆伴星可以是主序星,也可以是紅巨星。

被捕獲的氣體主要是氫和氦,兩種都是宇宙間最常見且最主要的成份。

吸積在白矮星表面的氣體因為白矮星巨大的重力被壓得很緊密,氣壓升高。白矮星的餘熱和氣壓使得氣體的溫度變得非常高。

但白矮星包含的簡併態物質幾乎不會因為受熱而膨脹,而氫氣仍然不斷在白矮星表面聚集。氫聚變的速率受到溫度和壓力的影響,這意味著只要繼續壓縮,白矮星表面的溫度和壓力就會繼續增加。

當溫度達到20000000K時,核聚變反應就會發生。在此溫度下,氫主要經由碳氮氧循環燃燒。對多數的雙星系統,氫聚變產生的熱量是不穩定的。並且聚變反應會很快地將氫聚變為其他元素,從而造成熱失控反應。這個反應通常不穩定,因為只有在範圍很窄的吸積率下,氫聚變才能穩定進行。

這個過程會放出大量能量,使白矮星發生極明亮的爆發,並將表面剩餘的氣體吹散。光度的上升速度與新星的類型有關。

光度到達高峰之後,就會下降,但下降速度是很穩定的。

根據光度從最大開始下降2星等所花費的時間長短,能對新星進行分類。快新星(NA)在短於25天的時間內光度就會下降2等,慢新星(NB)則會需要超過80天。

但新星所拋出的質量大約只有白矮星質量的萬分之一,並且只有約5%的氣體參與了核聚變並成為爆發的動力。但是這已可以讓噴出物的速度達到每秒數千公里,並讓亮度增加5-10萬倍。快新星的所產生的噴出物的速度比慢新星快。

新星可能會足夠亮度,以肉眼就能清楚地看見,例如1975年出現的天鵝座新星。這顆新星於1975年8月29日出現於天鵝座的天津四北方約5度之處,星等達到2.0,與天津四相近。還有天蠍座V1280,在2007年2月17日,星等達到3.7。

只要伴星能繼續供應氫,白矮星就能再次地地發。例如蛇夫座RS就是一顆有過6次爆發記錄的新星(分別在1893、1933、1958、1967、1985和2006年)。最後,白矮星或是塌縮成為中子星,或是爆發成為Ia型超新星。