共找到9條詞條名為讀者的結果 展開

讀者

甘肅人民出版社主辦的半月刊雜誌

《讀者》創刊於1981年,原名《讀者文摘》,是由讀者出版傳媒股份有限公司主管、主辦的中文版半月刊綜合類文摘雜誌。

《讀者》雜誌發掘人性中的真善美,體現人文關懷。

該雜誌主要刊登其他報刊、書籍已發表的精彩文章,涉及文學、藝術、評論、故事等。《讀者》在刊物內容及形式方面與時俱進,追求高品位、高質量,力求精品,並以其形式和內容的豐富性及多樣性,贏得了各個年齡段和不同階層讀者的喜愛與擁護。發行量穩居中國期刊排名第一,亞洲期刊排名第一,世界綜合性期刊排名第四。被譽為“中國人的心靈讀本”、“中國期刊第一品牌”。

截至2019年8月,《讀者》雜誌的累計發行量超過20億冊。

1980年12月《讀者文摘》開始籌備。1981年4月正式創刊,1993年3月正式改名為《讀者》。

截至2019年8月《讀者》雜誌的累計發行量超過20億冊。

截至2019年8月《讀者》編輯部有責任編輯1人、編輯3人、美術編輯1人、製版1人。

《讀者》吉西平書記2013年10月18日作報告

人物:人物、名人軼事;

社會:雜談隨感、話題;

人生:人世間、人生之旅、婚姻家庭、青年一代、兩代之間;

生活:心理人生、經營之道、理財;

文明:在海外、他山石、歷史一葉、文化茶座、人與自然、影像;

家園:人與自然、生物世界;

點滴:言論、漫畫與幽默、意林、點滴;

互動:智趣、讀者·作者·編者;

藝術:封面、美術插頁、歌曲。

● 主要欄目

《讀者》雜誌設置的主要欄目有文苑:卷首語、文苑、社會之窗、人物、雜談隨感、青年一代、人生之旅、人世間、在國外、風情錄、知識窗、生活之友、心理人生、經營之道、趣聞軼事等等。

● 刊登內容

《讀者》雜誌主要刊登其他報刊、書籍已發表的精彩文章,刊登的文章涉及到文學、藝術、評論、故事,聯繫生活的科普小品、心理諮詢。

● 讀者對象

《讀者》雜誌的讀者對象以社會各界群眾、青年和知識界為主。

讀者出版集團有限公司下設3個編輯室、12個子公司和4個職能管理部門。甘肅人民出版社一、二、三編輯室作為集團下屬事業單位,實行企業化管理和模擬法人單位運作。12個子公司為讀者文化傳媒有限公司(《讀者》雜誌社)、甘肅民族出版社、甘肅少年兒童出版社、甘肅教育出版社、甘肅科學技術出版社、敦煌文藝出版社、甘肅人民美術出版社、飛天電子音像出版社、《老年博覽》雜誌社、書刊發行公司、甘肅教材出版中心、物業管理中心。

讀者關注的《讀者》雜誌社將改為讀者文化傳媒有限公司,具體負責《讀者》雜誌及其子刊的出版經營和相關產業經營,是集團的核心子公司。

截至2019年8月,《讀者》編輯部有責任編輯1人、編輯3人、美術編輯1人、製版1人。

| 職務 | 姓名 |

| 責任編輯 | 韓維善 |

| 編輯 | 李秀娟、馬逸塵、李永康 |

| 美術編輯 | 劉全鏞 |

| 製版 | 祁國宏 |

讀者出版傳媒內設有行政辦公室、人力資源部、財務部、總編辦公室、發展規劃部、證券法律部、審計部、信息中心、營銷中心、下設讀者雜誌社、期刊出版中心、甘肅教材出版中心等部門。

截至2019年8月,《讀者》雜誌的月發行量最高達132萬份,累計發行量超過20億冊。

據2019年8月31日萬方數據知識服務平台顯示,《讀者》載文量為1248篇。

據2019年8月超星期刊顯示,《讀者》文獻量233篇、2017年影響因子為0.0008。

2007年1月,《讀者》2006年1月A版獲得“2006年暢銷書排行榜”第四名。

2013年9月,《讀者》獲得“2013年度中國郵政發行報刊百強排行榜”第一名。

2015年,《讀者》獲得“最受海外機構用戶青睞的中國期刊發行排行”第一名。

2018年9月,《讀者》獲得“2018年度中國郵政發行報刊百強排行榜”第四名。

2019年6月,《讀者》獲得“2018數字閱讀影響力期刊TOP100”海外榜單第一名,中國國內榜單第二名。

2012年12月20日,《讀者》雜誌被龍源期刊網全文數字化收錄。

《讀者》被超星期刊、萬方數據等收錄。

在廣大讀者和各級政府、管理部門及社會各界的大力支持幫助下,迄今已走過了30年的風雨歷程。30年來,《讀者》走向了成熟,讀者、作者和編者們正齊心協力打造中國期刊第一品牌,編寫著一本中國人自己的心靈讀本。從創刊時月發行量3萬冊,到2005年4月份月發行量已達910萬冊,居中國第一,世界綜合類期刊第四位,在海內外億萬讀者中產生了深遠的影響,具有很高知名度和美譽度,被譽為“中國人的心靈讀本”、“中國期刊第一品牌”。這種高速增長、經久不衰的“《讀者》現象”也越來越受到社會和各界人士的極大關注。

《讀者》在海外華文期刊市場中也佔有很大份額,行銷世界90多個國家和地區,在美國、日本、澳大利亞、新加坡、香港等國家和地區擁有眾多讀者,可以說,有華人的地方就有《讀者》,具有廣泛的影響力。2003年起在美國、加拿大同步印製。

《讀者》雜誌的成功得到了政府、社會各界及廣大讀者的認可和讚譽。1998年至2001年連續獲國家新聞出版總署頒發的第一、第二屆百種全國重點社科期刊獎,2000年獲首屆國家期刊獎(中國期刊業最高獎),2001年被國家新聞出版總署認定為“雙高” (高知名度、高學術水平)期刊。2002年底,再獲第二屆國家期刊獎。

《讀者》的高速成長同樣也得到了眾多跨國及國內知名企業的認同,十多年來,《讀者》已經富有成效的為杜邦、摩托羅拉、索尼、寶潔、中國聯通、平安保險、步步高、紅河等諸多國內外客戶提供了廣告服務,其成績得到了一致首肯。《讀者》的發展離不開他們的支持與信賴。

1999年,《讀者》獲得“國家期刊獎”。

2001年,《讀者》被原國家新聞出版總署認定為高知名度、高學術水平期刊;

2003年,《讀者》獲得第二屆“國家期刊獎”。

2005年,《讀者》獲得第三屆“國家期刊獎”。

2009年,《讀者》入選“60年60品牌”。

2011年5月25日,《讀者》榮獲2011年第二屆中國出版政府期刊獎

2018年1月,《讀者》獲得第四屆中國出版政府獎期刊獎。8月,《讀者》獲得2018年“中國最美期刊”。

2021年6月,位居2021年《中國500最具價值品牌》第187位。

2000年2月,中國青基會與《讀者》雜誌社開始聯合舉辦“保護母親河共建讀者林”活動。

2009年8月,《讀者》雜誌社舉辦了回報讀者公益行”活動。

2012年,《讀者》雜誌社舉辦了二屆“讀者杯”感恩母親愛心公益簡訊徵集活動。

2016年5月20日,中華少年兒童慈善救助基金會與《讀者》雜誌社發起“圓夢光明寶寶行動”弱視兒童徵集義診活動。

● 刊徽

《讀者》的標識是一隻小蜜蜂的圖案,其含義為蜜蜂採花,傳播花粉,引來的是百花盛開,得到的是蜂蜜,如果說小蜜蜂給人類提供高營養的物質食糧,那麼讀者給予人們的是真善美的精神食糧。

● 刊名

讀者

《讀者》刊名題寫於1981年春節前後,由書法家趙朴初題寫。

讀者

● 辦刊宗旨

博採中外、薈萃精華、啟迪思想、開闊眼界

● 辦刊理念

高雅、清新、雋永

《讀者》雜誌多年以來,始終以弘揚人類優秀文化為己任,堅持正確的輿論導向,堅持“博採中外、薈萃精華、啟迪思想、開闊眼界”的辦刊宗旨,遵循“選擇《讀者》,就是選擇了優秀的文化”這一辦刊理念,發掘人性中的真善美,體現人文關懷。在刊物內容及形式方面與時俱進,追求高品位、高質量,力求精品,並以其形式和內容的豐富性及多樣性,贏得了各個年齡段和不同階層讀者的喜愛與擁護。

| 職位 | 姓名 |

|---|---|

| 出版人 | 劉永升 |

| 執行主編 | 張濤、陳天竺 |

| 社長、總編輯 | 富康年 |

| 常務副社長、副總編輯 | 寧恢 |

| 副社長、副總編輯 | 侯潤澤、袁勤懷、任偉 |

《讀者》對人生的影響是潤物細無聲的。它在創刊時,就站在了精神的高“海拔”上,在無數人身上找到了心靈契合點,它的外面是“西裝”,但它裡面是中國的儒學思想。(央視網評)

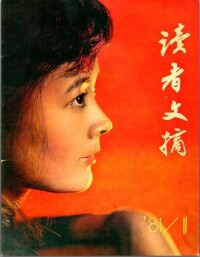

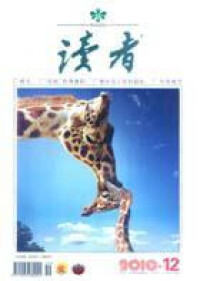

這本雜誌最大的特點,是她的封面。封面是刊物的眼睛,《讀者》的封面如她的明眸清澈見底,水靈靈的,讓人看了就覺得她十分可靠,值得信任,是一個真誠的老朋友。有人說,不管在哪一個報刊亭,離得遠遠的,就會在花花綠綠的刊物中一眼認出她。正如古詩詞所說:“眾里尋他千百度,暮然回首,那人卻在,燈火闌珊處”。她的封面,設計特色獨有韻味。清新,自然,大方,美觀、舒適……整體上看,似乎利用了黃金分割法,使人看後過目不忘,印象深刻。從第一期開始,好像每期的封面是一幅幅美輪美奐的自然或者人物圖片,有嚴肅的,有快樂的,有童趣的,有調皮的,有沉寂的,有虛幻的,有動情的,有靜謐的,有流動的等等,但她絕不以妖冶媚人,不去迎合世俗,保留原始的純潔,恪守著自己的童貞。當初關於她的價格,倒不是主要的——隨行就市即可;加上幾幅彩頁作廣告,也未嘗不可,只要不犧牲讀者的利益。其實她的封面也是經過了發展和變化:封面白底,用邊框圍住,圖片在中間位置,襯得刊物十分醒目。後來,封面中的圖片,用邊框框住,那個大邊框沒有了。也有整幅封面是圖片的時候,但後來不見了;刊名是趙朴初先生題寫,俊逸瀟灑,曾經豎排、橫排、疊排過,也曾經在封面的上方、下方游移過;字體顏色紅、綠、藍、黑不斷變化;圖片大都是風景、人物、鳥蟲的攝影,偶爾也用油畫、國畫,但很少見。(華夏經緯網評)

《讀者》雜誌原來叫做《讀者文摘》。因與美國的刊物同了名就只好無奈的改了。1993年改名的時候,該刊曾向全國徵集新刊名。

總覺得《讀者》與《讀者文摘》這兩者之間有區別,心裡別彆扭扭的。《讀者文摘》清楚明了,一看就知道是讀者自己推薦的喜歡的文章的匯總;《讀者》就有些含混,說是讀者的論壇——也像,認為是讀者的活動天地——也行。但是,《讀者》畢竟是《讀者》。改名不改初衷,硬是摸爬滾打二十多年,在林林總總的眾多刊物中獨領風騷。

這本雜誌最大的特點,是她的封面。封面是刊物的眼睛,《讀者》的封面如她的明眸清澈見底,水靈靈的,讓人看了就覺得她十分可靠,值得信任,是一個真誠的老朋友。有人說,不管在哪一個報刊亭,離得遠遠的,就會在花花綠綠的刊物中一眼認出她。正如古詩詞所說:“眾里尋他千百度,暮然回首,那人卻在,燈火闌珊處”。她的封面,設計特色獨有韻味。清新,自然,大方,美觀、舒適……整體上看,似乎利用了黃金分割法,使人看後過目不忘,印象深刻。從第一期開始,好像每期的封面是一幅幅美輪美奐的自然或者人物圖片,有嚴肅的,有快樂的,有童趣的,有調皮的,有沉寂的,有虛幻的,有動情的,有靜謐的,有流動的等等,但她絕不以妖冶媚人,不去迎合世俗,保留原始的純潔,恪守著自己的童貞。當初關於她的價格,倒不是主要的——隨行就市即可;加上幾幅彩頁作廣告,也未嘗不可,只要不犧牲讀者的利益。其實她的封面也是經過了發展和變化:封面白底,用邊框圍住,圖片在中間位置,襯得刊物十分醒目。後來,封面中的圖片,用邊框框住,那個大邊框沒有了。也有整幅封面是圖片的時候,但後來不見了;刊名是趙朴初先生題寫,俊逸瀟灑,曾經豎排、橫排、疊排過,也曾經在封面的上方、下方游移過;字體顏色紅、綠、藍、黑不斷變化;圖片大都是風景、人物、鳥蟲的攝影,偶爾也用油畫、國畫,但很少見。

1980年12月,甘肅人民出版社成立叢刊編輯部,胡亞權和鄭元緒正式開始此項工作。在一間大約6平方米的小屋裡,開始籌備《讀者文摘》雜誌。

1981年4月16日,《讀者文摘》創刊,為半月刊。1981年創刊時的《讀者文摘》只有48頁,而且是雙月刊,新聞紙黑白印刷,售價三角。雜誌創刊一年,發行量達到16萬,1982年底,發行量達到42萬,1983年,發行量突破136萬。然而《讀者文摘》的發展並非一帆風順。

1982年初,美國《讀者文摘》來函指出:甘肅人民出版社使用《讀者文摘》中文名是不正當的,不符合國際版權協定。中美兩家《讀者文摘》長達數年的版權之爭從此開始。從1990年開始,中美兩家《讀者文摘》的版權之爭再次升級。

1992年,美國《讀者文摘》委託律師致函中國《讀者文摘》,要求停止使用中文商標《讀者文摘》。

1993年3月,《讀者文摘》刊登征名啟事,在讀者中引起強烈反響,共收到應徵信十萬多封。最後使用了《讀者》一名。1993年第七期,《讀者文摘》正式改名為《讀者》。

1998年,《讀者》又主動放棄“READERS”註冊商標,啟用新的漢語拼音商標“DUZHE”。

2000年,《讀者》改為半月刊。

2004年8月27日,中央宣傳部出版局、新聞出版總署報刊司、中國期刊協會在北京召開“品位·質量·效益——《讀者》之路研討會”,李東升、石峰等領導同志和部分專家、讀者代表共80餘人出席了會議;10月,《讀者》推出原創版。

2005年8月,李長春同志視察讀者雜誌社,稱讚《讀者》是“大漠瑰寶”。

2006年8月,在國家商務部組織開展的“商務新長征,品牌萬里行”活動中,《讀者》被列為知名品牌,成為“多彩甘肅、精品隴原”的重要標誌。

《讀者》(叢書)

2008年1月,《讀者》海外版創刊。

2011年1月1日起,《讀者》開始在台灣發行,成為第一本進入台灣發行的大陸雜誌。

2012年,《讀者》雜誌宣布計劃推出包括平板、液晶觸摸一體機在內的多款數字化新品,其中平板電腦內置了《讀者》雜誌30年期刊的電子版本。

《讀者》雜誌發行量從創刊時月發行量3萬冊到2005年4月份月發行量已達910萬冊,2006年月平均發行量898萬冊,穩居中國期刊排名第一,亞洲期刊排名第一,世界綜合性期刊排名第四,同時,《讀者》雜誌行銷世界90多個國家和地區,在美國、日本、澳大利亞、新加坡、香港等國家和地區擁有眾多讀者,可以說,有華人的地方就有《讀者》,具有廣泛的影響力。被譽為“中國人的心靈讀本”、“中國期刊第一品牌”。

![讀者[甘肅人民出版社主辦綜合類文摘雜誌]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mf/5/mf51b2167e7930f0b121409ab33f460d8.jpg)

讀者[甘肅人民出版社主辦綜合類文摘雜誌]

《讀者》封面的“讀者”二字是原中國佛教協會主席趙朴初先生所寫。《讀者》原來是四個字---《讀者文摘》,因和美國的《讀者文摘》弄出了版權官司,所以雜誌改名為《讀者》,之後就把後面兩個字去掉了。趙朴初先生於1984年為此刊題字。

1981年1月的《讀者文摘》創刊號

由讀者雜誌社編輯出版、甘肅人民出版社主辦的《讀者》(半月刊)雜誌是中國享有良好聲譽的綜合類期刊。自1981年創刊迄今,《讀者》雜誌沐浴著改革開放的春風,凝聚著幾代出版人的心血和智慧,歷經25年的發展,月發行量由最初的3萬冊,達到2006年月平均發行量898萬冊,居中國期刊排名第一,亞洲期刊排名第一,世界綜合性期刊排名第四,取得了突出的社會效益和經濟效益,走出了一條中國期刊發展的成功之路。

《讀者》

《讀者》雜誌的成功得到了政府、社會各界及廣大讀者的認可和讚譽。1998~2001年連續獲國家新聞出版總署頒發的第一、第二屆全國百種重點社科期刊獎,1999年獲首屆“國家期刊獎”(中國期刊界最高獎),2001年被國家新聞出版總署認定為“雙高”(高知名度、高學術水平)期刊,2003年再獲第二屆“國家期刊獎”,2005年又獲第三屆“國家期刊獎”。2004年8月27日,中央宣傳部出版局、新聞出版總署報刊司、中國期刊協會在北京召開“品位·質量·效益——《讀者》之路研討會”,李東升、石峰等領導同志和部分專家、讀者代表共80餘人出席了會議;2005年8月,李長春同志視察讀者雜誌社,稱讚《讀者》是“大漠瑰寶”;2006年8月,在國家商務部組織開展的“商務新長征,品牌萬里行”活動中,《讀者》被列為知名品牌,成為“多彩甘肅、精品隴原”的重要標誌。

2006年1月18日,以甘肅人民出版社為基礎、以《讀者》為核心的讀者出版集團有限公司成立,標誌著《讀者》正在向做強做大的目標堅實邁進。

《讀者》(叢書)

2011年1月1日起,《讀者》開始在台灣發行,成為第一本進入台灣發行的大陸雜誌。

2011年4月16日9時,讀者出版集團慶祝甘肅人民出版社成立六十周年暨《讀者》雜誌創刊三十周年大會在蘭州寧卧庄賓館隆重召開。

2011年6月,《讀者》首款蘋果App上線,當年客戶端下載量即突破300萬。《讀者》的有聲版、安卓版陸續上線,《讀者》雜誌開始在數字出版領域發力。

2012年8月,讀者與阿里巴巴開通《讀者 原創版》官方店鋪,嘗試進行網路銷售,由此拉開了《讀者》電子商務網路化的序幕。《讀者 原創版》阿里巴巴網店2012年9月1日正式運營。

在國內期刊種數快速增長而期刊總印數並未同步增長、許多大眾刊物發行量下滑、市場競爭激烈的情況下,《讀者》雜誌一枝獨秀,發行量穩步攀升,2006年4月達到創記錄的1003萬冊,已連續6年穩居全國期刊月發行量首位,佔有國內期刊市場1/30的份額。《讀者》已行銷全球80多個國家和地區,累計發行近百萬冊。從創刊開始,《讀者》在國內累計已發行11億冊,品牌影響力大大增強。

《讀者》封面的“讀者”二字是原中國佛教協會主席趙朴初先生所寫。《讀者》原來是四個字---《讀者文摘》,因和美國的《讀者文摘》弄出了版權官司,所以雜誌改名為《讀者》,之後就把後面兩個字去掉了。趙朴初先生於1984年為此刊題字。

品牌對於《讀者》雜誌來說,1993年前幾乎從來沒有受到應有的重視。胡亞權承認,一個雜誌的品牌在他們那一代人眼裡,僅僅只是刊名而已,從來不曾意識到雜誌的品牌竟然與一本雜誌的整體形象、標識相關,更不知道雜誌的刊名、形象都是應當受到保護的資產。

1995年,《讀者》雜誌社刊發了一則徵集啟事,有償徵集刊徽。消息發布后僅三個多月,就收到了寄自全國各地的三萬多件作品。在眾多應徵者的想象中,《讀者》就像一本打開的書,或者一隻觀察世界的眼睛。更有讀者將雜誌比喻為玫瑰,是愛情的象徵。還有相當多的人把《讀者》雜誌設計成一幅太極圖,寓意中國文化的象徵;但大部分作品卻是以昆蟲與植物為主的形象畫意。

三萬多件來稿,使編輯部感到了一種壓力。關注一本雜誌刊標的大多是些普通的讀者,專業人士的比例少得可憐。此時,高海軍已另任甘肅美術出版社副總編輯,美術編輯由從中央工藝美術學院畢業的任偉繼任,他負責處理作品的初選。他們從來稿中初選出了三十多件作品,從全國請來許多專家進行內部評選。胡亞權欣賞其中的一幅中華龍的圖案,龍飛鳳舞極有意味。但胡的提議並沒有得到評委們的認同,他們認為這幅畫缺少一種與《讀者》雜誌整體相一致的意味,與他們所倡導的書卷氣不太適合。

刊徽的評選暫時“擱淺”,甘肅人民出版社專門開會進行了討論,認為應向專業層面進行徵集。他們決定以內部的形式,進行第二次徵稿。這一次縮小到了專家層面,任偉代表雜誌社去北京,在中央工藝美術學院專門開了一次《讀者》的徽標設計座談會,並把入圍的十幾幅作品都帶到了北京,大家與在蘭州時研討時的看法一致。龍的氣質與《讀者》不相符合。用龍作為一家雜誌的刊標“帽子太大”。

當時的中央工藝美術學院裝潢系主任陳漢民教授提出一個觀點:作為《讀者》雜誌來說,徵集刊徽就是要找到“一頂帽子”,這頂帽子不一定好看,但別人一看,一定要認為,你戴上這頂帽子是最合適的。他建議:《讀者》是一本文摘性雜誌,就像一隻蜜蜂一樣,為讀者在采蜜。能否用一隻蜜蜂來作為刊標?可他的意見並沒有得到大家的認同,不少人認為用一隻蜜蜂來表達一本雜誌,有點俗。最後討論的結果是,大家每人畫一幅,作品出來后,再進行評定。

陳漢民教授曾經參與設計中國建設銀行、工商銀行、人民銀行、農業銀行等四大行與世界婦女大會、'97香港回歸祖國、五個一工程等標誌,是中國標誌業界有影響的專家。他對自己的判斷力表現出驚人的自信。他還是堅持畫了自己想象中的小蜜蜂。

設計好的幾件作品帶回蘭州后,被隱去作者名字,請專家們品評。胡亞權與任偉的意見傾向於小蜜蜂,認為以一隻小蜜蜂比喻《讀者》,象徵著雜誌從各種報刊中採集稿件,準確地表達了《讀者》的形象與社會功能,且這隻綠色的小蜜蜂,學名叫做中華蜂。

最後,這隻綠色的小蜜蜂被選為了《讀者》雜誌的刊徽。

小蜜蜂的底色是蘋果綠,這種綠色充滿了強烈的生命張力,它的象徵意味事實上已與雜誌的整體氣質融為一體。這隻“小蜜蜂”以及刊名組合的CI的標誌色有大紅、黑、灰、白四種基本色調,是《讀者》雜誌的基本標誌色。

《讀者》雜誌還將入選的十幾種圖標作為欄目的標誌,在欄目上也實現了圖標化的設計,這些標誌也成為《讀者》雜誌整體形象的重要組成部分,1995年7月份,《讀者》雜誌社正式宣布“小蜜蜂”作為刊徽。為使此標誌不再被人侵權,他們以“READERS”與漢語拼音“DUZHE”,及趙朴初書寫的書法“讀者”,作為一組完整的形象進行註冊,最後全部註冊成功。這是《讀者》首次對自己的形象進行全方位的商標註冊與保護。

![讀者[甘肅人民出版社主辦綜合類文摘雜誌]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/me/b/meb39e03404c02738b894633557da289f.jpg)

讀者[甘肅人民出版社主辦綜合類文摘雜誌]

《讀者》 從創刊以來就有的版本,最常見,每月分上下兩本,全年24期,國內定價9元(2018年第15期起開始定價9元,2015第1期開始定價6元,2009年第1期至2014年第24期定價4元,2009年以前定價3元)

《讀者》(大字版):內容與《讀者》相同,另外增加“讀書”欄目,半月刊,定價:5元,全年120元

《讀者》(校園版)(原校園專供版):從2012年起面向中學生髮行,全彩印,獨特新穎,挑選同期部分普通版內容,結合青少年關注熱點,定價:9元(2018年第15期起)。

1993年6月 最後一期《讀者文摘》

《讀者》(原創版):創刊於2006年,開始為雙月刊,后改為為月刊,定價5元

《讀者》(鄉土人文版):月刊

《讀者欣賞》:讀者第一本子雜誌,是一本定位於高端讀者的雜誌。

《讀者》(維文版):內容與讀者相同,語言為維吾爾語,半月刊。(與新疆人民出版社合作)

《讀者海外版》(讀者月刊,將2期合併為一期,定位高端人士)

《讀者》(盲文版)(與盲文出版社合作)

《讀者(精華本)》

《讀者(合訂本)》

《讀者叢書》

《讀者》(藏文版)(與甘肅民族出版社合作)

《讀者》原創版(全世愛)

註:《讀者》(校園專供)(已於2012年改為《讀者 校園版》):內容為《讀者》正刊+“《讀者》杯全國中學師生寫作大賽”優秀作品專版,半月刊,定價5元,全年120元,全國校園發行。

1993年7月 第一期《讀者》

2009年7月,讀者出版集團與學友園教育傳媒集團舉行《讀者》雜誌合作發行簽約儀式。這是中國國營出版業在體制改革過程中與民營企業探索合作的重要事件。

《讀者》雜誌將以繁體字版在台灣發行,發行字型大小為“台灣地區行政機構新聞局局版台陸志字第0001號”。自1987年兩岸交流大幕開啟以來,經過兩岸同胞共同努力,兩岸在演出、教育、展覽等文化交流領域取得較大突破,此次國內發行量最大的雜誌《讀者》首次獲准入台,體現了兩岸文化交流的深入發展,兩岸文化交流進入了一個嶄新的階段。

第一款

這款手機是由《讀者》雜誌與國內通信設備解決方案提供商斐訊(PHICOMM)共同推出,算得上是網際網路做手機的案例之一。

讀者手機的配置:5.0英寸IPS顯示屏、解析度800X480、高通驍龍MSM8225雙核1.2GHz處理器、512MB RAM和4GB ROM 、800萬像素後置攝像頭和30萬像素前置攝像頭、支持WCDMA/GSM雙卡雙待、2100mAh電池。軟體方面,讀者手機採用安卓4.0系統,並內含《讀者》雜誌三十年全套期刊內容和雲端圖書館。該手機的售價為999元人民幣。

第二款

《讀者》的這款新品手機借鑒了俄羅斯知名手機YotaPhone2的設計思路,正反面雙屏設計,正面採用5.2英寸1080P顯示屏,背面是4.7英寸960x540的電子墨水屏,搭載聯發科MT6752八核處理器,輔以3GB RAM和32GBROM,提供800萬前置+1300萬主攝像頭組合以及2500mAh電池。從硬體來看,這算是一款中上配置的手機產品。

證監會2014年4月30日晚間發布第九批30家IPO預披露企業名單,其中15家擬登陸滬市主板,6家擬登陸深市中小板,9家擬登陸深市創業板。據統計,自4月18日重啟IPO預披露以來,共有186家企業披露招股說明書。全國知名刊物《讀者》的出版方讀者出版傳媒股份有限公司赫然在列,該公司擬登陸滬市主板。