皋城雙塔

安徽六安市的重點保護文物

六安市素有“雙塔摩青”美譽的兩座千年古塔,安徽省重點保護文物。經過千載風雨,至今仍矗立在市區,為世人景仰。兩座古塔一北一南巍然屹立著,它是古老六安城的標誌和象徵,提起“雙塔”,老人們就津津樂道:“六安是個‘船’地,古城是一隻大船,南北兩座寶塔,就如‘船’的兩根桅杆,‘水漲船高’。六安城雖然緊靠老淠河,但從未被淹過。”故人們稱之為南、北門錐子。

雙塔摩青

位於六安市北外街東側的多寶庵廟內,俗稱北門錐子。《六安州志》(清同治本)載:“多寶庵在北門外街東。內有塔,傳為尉遲恭監造,賊毀其巔數尺。先年掘地得古鐘,觀其所載年號,知為唐之藥師寺。”

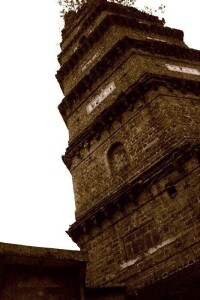

塔為平面六角形,樓閣式造型、大磚結構的空心塔,現存7級,殘高計21.6米。基層每邊寬4.4米,高3,9米,各級寬、高逐層縮小,呈角錐形。第七層(即現在的頂部)每邊寬3.1米。塔身正面向西,基層有塔室,室門為圓拱形,高3.3米。室內地平面隨塔壁轉折同為六角形,其每邊和角的上方都有仿木作斗拱,承托著疊砌穹窿頂。室內原設置有佛龕、佛像,於“文化大革命”期間毀去。塔體外部的各級平座(塔檐),均系平磚疊砌挑出,下承以磚雕斗拱。塔心(塔樁)和塔壁(外層)之間,有50至80厘米寬的磚砌梯道,沿梯可盤旋登上塔頂。

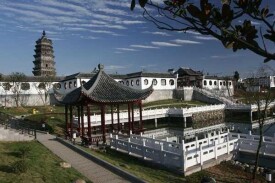

為讓這一千年名勝再現輝煌,六安政府斥巨資對多寶庵塔進行了維修整固,並以古塔為依託於2005年9月建成了佔地面積3.5公頃的北塔公園。園內以江南園林為基調,以徽派建築為特色,集古塔、廣場、曲橋、長廊、小亭、噴泉、巨型壁照和古廟寺佛為一體,綠化、草坪、銀杏、古榆點綴其間,形成了六安古文化與現代文明的有機結合。

位於六安市黃大街觀音寺內,俗稱南門錐子。《六安州志》(清同治本)卷七載:“觀音寺,城西南隅,唐僧元通建,並造浮屠,名曰浮屠寺。”

觀音寺塔

塔頂置銅鑄葫蘆形塔剎,民國時墮於狂風之夜,第九級遂有傾圮。塔身九級,高27米,平面六角形閣式造型,磚石結構,實心,基層每邊寬3.9米,高 4.3米,塔頂有銅質塔剎, 40年代墜落。塔身正面向南,基部有高 1.5米、寬 0.85米圓拱塔門,門旁嵌有明萬曆八年(1580年)修補塔門碑一塊。塔身各級裝飾斗拱、假門和花窗等磚雕,分別嵌有清嘉慶年間捐修紀年瓷碑,三級以上嵌有彩瓷佛像或圖案。

塔門南向,第三級自南向東嵌瓷匾六方,殘二,存其四,詞云:不二宗旨,得三界縁,示四高台,了五凈因。

第四級鑲嵌世尊塑像,每面三尊,五級每面兩尊,六級每面一尊。

七八九級為彩畫瓷板圖案。每級南向均有捐修碑文牌記,乃嘉慶十一年丙寅事也。銘其功德,使後人知。

此塔千餘年來迭經兵燹,前朝彩塑瓷板,本輕傷易碎之物,而二百年來靈光不壞,巋然未倒,誠沙門續命,白衣護法之有功。觀音寺現存前殿3間,正殿5間,1984年12月定為安徽省重點保護寺廟,撥專款維修,現基本恢復舊觀。