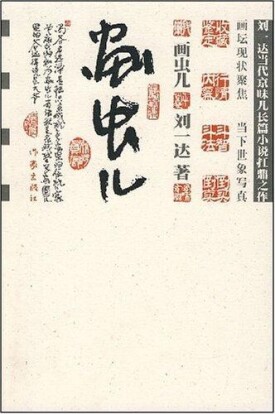

畫蟲兒

畫蟲兒

《畫蟲兒》是著名京味兒作家劉一達繼《人蟲兒》之後,歷時五年,深入書畫收藏界,潛心創作的有關書畫行家“畫蟲兒”的長篇力作。人物栩栩如生,語言風趣老到,京味兒實足,底蘊豐厚,堪稱當代京味兒經典。

劉一達當代京味兒長篇小說扛鼎之作!

畫壇現狀聚焦,當下世象寫真。

著名京派畫家馬海方為本書量身繪製二十五幅精彩插圖。

本書是著名京味兒作家劉一達繼《人蟲兒》之後長篇力作。人物栩栩如生,語言風趣老到,京味兒實足,底蘊豐厚,堪稱當代京味兒經典。作者用一個故事為線索。草蛇灰線的勾畫出一隻“畫蟲兒”傳奇人生的微鴻側影。

第壹章

馮爺,他的大號響。響遍了京城的書畫圈兒。他的大號,像是帶響兒的麻雷子,京城玩字畫兒的主兒,說不認識馮爺,那您的身子就會矮下去多半截。以馮爺的心氣兒和做派,這話還把他給說小了。照他的意思,不知道他的名號,乾脆說,那叫不懂得什麼是玩字畫兒。

他就這麼大的范兒!馮爺,京城有名的“畫蟲兒”,甭我多說了,想想吧,麻雷子點著之後有多大的響動,您就知道“畫蟲兒”馮爺的能量有多大了。

馮爺,姓馮,名遠澤,名字之外,還有號,叫拙識。現如今中國人起名誰還另起一個號呀?老祖宗為顯風雅倒有這個傳統,但辛亥革命以後,中國人一來二去的早把這個傳統給折騰沒了。名字就是名字,單立一個號,噦嗦。

但馮爺是個例外,別人有字沒號他不管,他得有號。他是爺,又是玩字畫兒的,不預備一個號,不但對不起老祖宗傳下來的文化,也對不住他的身份。甭管是填表登記,還是簽到署名,凡有自報“家門”的時候,他必要在姓名之外,加上自己的號。

為這事兒,他跟派出所管戶籍的民警打了一架。那年換髮身份證,登記姓名的時候,他又把自己的號寫上了。

民警說,身份證只能寫一個名字。他急了:“法律上有這規定嗎?拿出來我瞧瞧。”

民警被他的高音大嗓弄得沒了脾氣。他再添兩張嘴也說不過馮爺,最後只好妥協,在他的身份證印上了“馮遠澤·拙識”。

這五個字看上去不倫不類,倒是讓人眼暈。馮爺可不管您的眼睛累不累,只要他看著順眼就得。

拙識,馮爺的這個號有講兒。聽著是“遠見卓識”後面那倆字的音,寫出來卻是笨拙的拙。馮爺那麼智慧的人,怎麼能跟笨拙掛起鉤來呢?這自然讓人想到了“大智若愚”的成語。

算您猜對了,馮爺要的就是這學問。拙識,其實就是卓識,明說出來,那多俗呀,卓識也好,拙識也罷,都離不開眼神。識嘛,沒眼神,怎麼識?馮爺在名字之外,起這麼一個號,就是為了告訴人們,他這位爺是靠眼神來支撐門面的。

眼睛是心靈的窗戶門兒。馮爺知道眼睛是他的命根子,沒了眼睛,他也就失去了活著的意義。但老天爺似乎有意跟他逗著玩兒,偏偏讓他長了一對“陰陽眼”。

什麼叫“陰陽眼”呢?說白嘍就是左眼大右眼小,按相書上的說法,大的屬陽,小的屬陰。大眼瞪起來像核桃,小眼瞪起來像綠豆,這樣一對眼睛嵌在馮爺銅盤似的胖臉上,似乎有點兒不大般配。他的鼻樑很高很直,山根像座小山,小山之上,有兩個凹進去的小洞,如同兩口深井,核桃眼在深井裡像是夏夜天幕上的明月,綠豆眼如同冬夜裡的寒星。假如沒有眼眶下面耷拉下來的眼袋,這一陰一陽的眼睛倒也讓人覺得挺好玩兒。但是歲月不饒人,過了五十歲,馮爺臉上的眼袋變得越來越沉重了,看上去像兩個被雲遮住的月牙兒。

馮爺別笑,一笑,臉上的囊肉就會跟著他的笑聲抖動起來,“星星”就會被“月亮”給吞了,只露出那兩口深井。想想吧,那副尊容是不是有點兒疹人?當然,馮爺笑的時候不多,即便是笑,他也只是干不嗞咧地咧咧肥厚的嘴唇,把那點兒笑意由翹起來的嘴角逗弄出來,眼神依然閃爍不定。平時,深井波平如鏡,只有看到字畫的時候,“月亮”和“星星”才會不約而同地放出光來。

京城玩字畫的“蟲兒”,幾乎都熟悉馮爺的這對“陰陽眼”。這對眼睛像是辨別字畫真偽的“準星”,再逼真的假畫,讓馮爺的這對眼睛一掃,也得破相。人們拿著畫兒找馮爺“量活”,就怕臉上深井裡的“月亮”和“星星”打架,只要這一陰一陽倆眼睛犯了彆扭,您花多少錢買的字畫也如同一張廢紙。自然,一幅畫兒是真是假,不會從馮爺的嘴裡說出來。他不用言語,只要看他這對眼睛流露出來的是什麼眼神,您大概齊也就心裡有數了。

老北京古玩行有手裡握著一個物件吃不準,求明白人掌眼一說。什麼叫掌眼,甭多解釋,您一見馮爺用那對“陰陽眼”瞧字畫的神情,心裡就明白個七八分了。

有一次,梁三花了兩千塊錢,從潘家園一個河南老農手裡,淘換到一幅文徵明的山水立軸。那會兒梁三在京城玩字畫剛入道,還算是個雛兒。收這幅畫兒的時候,他是熱手抓涼饅頭,趕到這幅畫兒真到了他的手裡,心裡卻打起了鼓。

他回家翻了兩天書,只知道文徵明是明代的畫家,究竟這畫兒是不是他的真跡,他卻吃不準。顛算來顛算去,他想到了馮爺的眼睛。

為了讓馮爺替他掌眼,梁三咬了兩天牙,在東三環的“順峰”,請馮爺吃了頓海鮮。

馮爺不客氣,既然梁三說出這個請字,他就不能讓梁三忒小氣。爺嘛,該擺譜兒的時候就得擺譜兒。他點了龍蝦和鮑魚。這頓飯讓梁三花了五千多塊,事後,心疼了半年多。

“姥姥的,這位爺真敢開牙,一頓飯吃了我幾張名畫兒,誰能想到他會宰我一頭呀!”梁三心裡罵馮爺,嘴上卻不敢說出什麼。這種事兒,胳膊折了得往袖口裡揣。他是自己找上門的,即便是馮爺帶著大鍘刀來,他也得認頭。

不過,話又說回來,當時梁三在潘家園買這幅畫兒時,那老農開價是兩萬。兩萬塊錢愣讓他給殺到兩千塊,他這一刀切得也夠狠的。當然,如果是真跡,這幅畫兒拿到拍賣市場少說也值兩百萬,請馮爺吃頓飯算什麼?想到這兒,他心裡又墳地改菜園子,拉平了。自然,馮爺沒白吃梁三這頓飯,他的眼睛給梁三上了一課。

“文徵明,文壁,這可是明中期的大家,畫兒帶著呢?”席面上的龍蝦和鮑魚吃得差不多了,馮爺打了個飽嗝,揉了揉鼓起來的肚皮,左邊的大眼眯成一道縫,右邊的小眼向上翻了翻,一邊兒剔著牙,一邊兒從牙縫裡冒出這麼一句。

“帶來了。”梁三心說,我不把畫兒帶來,請你這頓海鮮那不是白饒嗎?

“帶來,就拿出來展展吧。”馮爺用漫不經心的口氣說。

“得,您上眼。”梁三把立軸展開,讓馮爺過目。

馮爺臉上深井裡的“月亮”倏地亮了一下,“星星”隨之也閃了光,“月亮”大約凝視了十幾秒鐘,輕輕地噏上,“星星”眨了眨,也跟著閉了閉,但突然又睜開,射出一道犀利的寒光,像一把利刃直刺這幅畫兒的紙背,那道光在畫面上下掃了兩個來回,停了停,刷的一下目光收回,輕輕關閉,這時“月亮”從雲縫裡跳了出來,深井隨之泛起幾個波紋,鼻樑向上聳了聳,嘴角擠出一絲不易覺察的冷笑。

“收好吧。”馮爺朝梁三擺了擺手。

梁三已然從馮爺的眼睛里看出幾分不妙,心裡不由得咯噔一下。他把畫軸捲起來,大著膽子問道:“馮爺,您覺得這幅畫兒品相如何?”

馮爺心裡罵道:這小子真是個棒槌,品相如何?難道你沒從我的眼神里看出答案嗎?什麼眼力呀,還玩字畫呢?

他真想上去賞梁三一個大耳帖子,但是他右邊的小眼掃見了席面上嚼剩下的龍蝦殼,想到了梁三破費的五千塊錢,不能不給他留著點兒面子。

“這畫兒是從哪兒淘換的?”馮爺沉了一下,問道。

“是從我舅舅那兒得到的。老爺子八十多了,腿腳不利落,剛搬的家。您知道我姥爺的爸爸在內務府當過總管,家裡藏著不少字畫,這些字畫都傳到我舅舅手裡了。正趕上老爺子住的那個小院拆遷,我幫他搬家,整理東西,他覺得我幫了他的大忙,在他的藏畫里挑了這幅給了我。”梁三把想了兩天編出來的瞎話當真話說出來。

這話要是換個人聽,十有八九得當真,因為梁三確實有個舅舅。

這個舅舅姓金,叫金成仁,在旗,是老北京,八十多歲了,肚子里有點兒文墨。梁三本來跟這位舅舅沒什麼來往,他母親去世后,這門親戚之間的走動就更少了,但是由打他把經營了十幾年的小飯館給盤出去,一門心思玩字畫以後,他接觸了不少“畫蟲兒”,在一塊兒“盤道”的時候,這個說自己是誰誰的後人,那個說自己是某某的親戚,抬出來的都是大名頭,一個個都有家傳淵源,有根兒有蔓兒,而他的老爹大字不識一個,在老北京是拉洋車的,解放后,入了運輸公司,當了一輩子裝卸工,跟字畫一點兒不沾邊。

一來二去的,梁三想到了這位在旗的舅舅。金成仁老實巴交,又上了歲數,平時很少出門,拿他說事不會有什麼閃失。於是他編排出他舅舅是內務府的總管,家裡藏著許多名畫兒的故事來,但是跟幾位“畫蟲兒”一盤道,“畫蟲兒”里有懂眼的人,一算他舅舅的歲數,跟宮裡的內務府對不上茬兒了。他舅舅八十二歲,應該是一九二幾年生人,那會兒已然是民國了,皇上都沒了,上哪兒還去找內務府總管去?梁三抖了個機靈,把內務府總管安在了他姥爺的爸爸頭上,反正也沒有人去查他們家的家譜,別說是內務府總管了,他說他姥爺的爸爸是皇上,也不會有人去深究。

他以為馮爺不知道他的家底兒,所以為了“印證”這幅古畫兒的出處是承傳有序,又抬出了他的舅舅。

但是兔子亂蹦不長眼,撞在槍口上了。偏偏馮爺認識金成仁,而且金成仁跟馮爺的父親馮子卿還挺熟。他知道金成仁當了一輩子中學教員,雖說毛筆字寫得不錯,平時舞文弄墨,但他的字有書沒法,有肉沒骨頭,拿不出手。自然,老爺子壓根兒也沒有要當書法家的心氣兒,雖說祖上留下來不少字畫,但到他爸爸那輩兒,就折騰沒了,到他這兒,家裡並沒有什麼字畫。

媽的,這兔崽子又跟我這兒編故事呢。馮爺知道梁三平時說話滿嘴跑舌頭,十句話里有九句是摻著水的,本想臊他兩句,但那隻綠豆眼又掃到了桌面上的龍蝦殼,他不言語了。

“噢,是金先生手裡的玩意兒。”馮爺的右眼皮翻了翻,左眼淘氣地眨了兩下。

“對,是我舅舅給我的。”梁三一本正經地說。

“哈哈,你舅舅什麼時候去潘家園了?”馮爺突然冷笑起來。

梁三立馬兒吃了一驚:“潘家園?”

“是呀,這畫兒不是他從潘家園舊貨攤兒上買的嗎?”馮爺臉上的深井頓起波瀾,小眼閃了一下。

梁三覺得那隻小眼的眸子冒出一道賊光,像是泛著紅光的小火炭,他被這小火炭燙了一下,后脊樑溝不由得直冒冷汗。

“不會吧。這是他祖輩上傳下來的物件,怎麼會從潘家園的小攤兒上買的呢?”梁三擰了擰眉毛,說道,“馮爺,您是不是剛才只掃了兩眼沒瞧准?用不用再過過眼?”

“這東西還用我再浪費眼睛嗎?跟你說,我閉著眼都知道它的出處。”馮爺乾巴巴地笑了兩聲。

“您……馮爺,這,您可就……”梁三本想說馮爺把話說大啦,但他抬起腦袋,拿眼瞄著馮爺的時候,目光又被那“小火炭”燙了一下,他不由自主地把後半句話咽了回去。

“可就什麼呀你?”馮爺的嘴角掠過一絲冷冷的笑意,說道,“你呀,棒槌一個知道嗎?別拿你舅舅說事兒。跟你這麼說吧,他們家桌子上擺著的是什麼茶壺我都知道,他們家的西牆掛著一幅關山月畫的四平尺的梅花,是我送給他的,不信你現在打電話就問。還什麼內務府的總管,你蒙別人行,蒙我,算你沒長眼。你舅舅金成仁跟我父親是至交,人家做了一輩子學問,是老實巴交的規矩人,往後,別拿老爺子當幌子去矇事兒知道嗎?”

這幾句話一下把梁三給撅在那兒了。“這……”他張口結舌,一時無言以對。

馮爺把那隻小眼閉上,微微睜開那隻大眼,瞥了一下樑三道:“你不是想玩字畫嗎?我先考考你,明中期的山水畫以‘吳派’為代表,‘吳門四家’你知道不知道?”

梁三愣了一下,支支吾吾地說:“‘吳門四家’?吳?是不是吳……那什麼,是姓吳的這一門的四個畫家呀?”

馮爺忍不住樂了,他連罵帶挖苦地說道:“你呀,說你是棒槌,你跟我睖睖眼珠子,你他媽狗屁不懂知道嗎? ‘吳門’就是姓吳的?玩去吧你!”

“怎麼著?我說錯了。”梁三咧了咧嘴。

“跟我在一塊兒,你長學問去吧。‘吳門’是什麼?就是‘吳派’呀!‘吳’指的是蘇州地區,古代這一帶屬吳國。‘吳門四家’是四位大名頭的畫家。哪四位?沈周、文徵明、唐寅和仇英,這四位大名頭的山水畫家,畫得各有特點,但是假的也多。”

梁三縮了縮舌頭,咽了一口氣道:“唁,他們四位呀!您要是直接說沈周、唐寅不得了嗎?唐寅,唐伯虎,誰不認識呀!那是‘江南第一風流才子’。唐伯虎點秋香,拍成電影了,我小時候看過。”

馮爺真想抽梁三倆大耳刮子。他心說,現在玩字畫的凈是點子梁三這號的棒槌,對什麼都不求甚解,只知道點兒皮毛,便覺得自己了不得啦,不懂裝懂,自稱是玩家,其實狗屁不懂,凈說點子外行話。可你一說破了吧,他又什麼都知道,跟你裝著玩兒。

他對梁三說道:“你說你玩文徵明的畫兒,連文徵明是怎麼回事兒都不知道,你玩什麼?”

“我……”梁三不知說什麼好了。

“你打算玩不打算玩兒?”

“當然。我已然掉到裡頭,出不來了。”

“打算玩字畫,多了不用,三年!什麼也別干,到書店買書,先把歷朝歷代包括當代畫家的名字、經歷、畫家的藝術風格弄明白,然後再琢磨他們的畫兒,知道不知道?別一張嘴就露怯,丟人現眼。”

“是是,我聽您的。”梁三鼓了鼓腮幫子說。

馮爺的那隻小眼突然睜開,“星星”射出一道讓人難以捉摸的亮光。他問道:“甭跟我掖著藏著,照實說,這幅畫兒多少錢收的?”

梁三覺出馮爺那隻小眼的亮光咄咄逼人,他心裡有點兒發虛,不敢再玩哩哏愣兒,說了實話:“兩千塊錢!”

“哈哈,兩千塊錢!你呀,棒槌一個知道嗎?兩千塊錢,這樣的畫兒,能買十張!”

“什麼,能買十張?”梁三的眼珠子快要瞪出來了。

馮爺的那隻小眼微微合上,睜開了那隻大眼,“月亮”又射出一道讓人匪夷所思的柔光。他轉身把女服務員叫過來:“去,給我拿個打火機來。”

他不抽煙,平時身上不預備能打著火兒的傢伙。

服務員的身上都備著打火機,準備隨時給顧客點煙用。她掏出打火機遞給了馮爺。

梁三愣了一下,莫名其妙地問道:“您這是幹嗎?”

馮爺不屑一顧地冷笑了一聲:“幹嗎?玩兒!”

“玩兒?您打算玩什麼?”

沒等梁三把話說完,只見馮爺展開那幅文徵明的假畫,打著打火機,把畫兒給點著了。

“哎喲,您這是……?”梁三被驚得目瞪口呆,像是馮爺捅了他一刀。突然他明白過味兒來,撲上去,想一把奪過燒著的畫兒,被馮爺給攔住了。

眼瞅著那幅畫兒已燒了一半,馮爺干不嗞咧地對梁三笑道:“怎麼,燒了你的心是嗎?哈哈。”他隨手把冒著煙的畫兒往地上一扔。

梁三過去,把余火踩滅,看著一幅畫兒轉眼之間燒成了灰,耷拉著腦袋說:“馮爺,您幹嗎燒了它?”

馮爺道:“幹嗎?我怕你拿著它再去欺世!”說著,他從口袋裡掏出一沓子鈔票,數出兩千塊錢往桌子上一拍,冷笑了一聲,說道,“這幅假畫兒算是我買的,拿著吧!我不白吃你這頓飯,讓你今後玩字畫長眼睛!”

說完,他拂袖而去,給梁三來了個燒雞大窩脖兒。

這就是馮爺的性情,他干出來的事兒,常常出人意料,像是說相聲的,說著說著突然之間,抖出一個包袱,把您干在那兒,他抬腿就走,不給您留半點兒面子。您呢,說不出來,道不出來,哭不起來,也笑不起來。