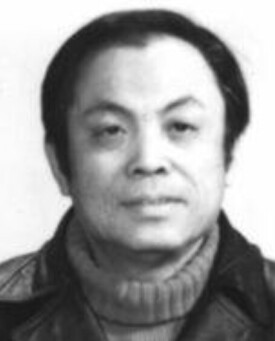

鮑昌

作家,代表作《芨芨草》

鮑昌(1930.1.21—1989.2.20),男,原籍遼寧鳳城,生於瀋陽。

其作品有發表中篇小說《三月—四月》,出版《鳳詩名篇新解》;修改美學、藝術史專著《藝術的起源》,有中篇小說《神秘果》《祝福你,費爾馬!》《動人的沉思》《昂星團之歌》及長篇小說《盲流》等。並主編了大型文藝工具書《文學藝術新術語詞典》。所著短篇小說《芨芨草》曾獲中國作協優秀短篇小說獎。

大事件

1930-01-21

出生

1930年1月21日生於瀋陽,原籍遼寧鳳城。

1949-05

首次發表作品,開始寫作之路

1949年1月隨解放軍進入天津,先後在天津軍管會文藝處、華北群眾劇社、天津人民藝術劇院從事文藝行政領導工作,並開始發表文學作品。5月發表了第一篇詩歌《我的母親》。

1950

嘗試創作多種文學類型,題材多反映社會現實,發人深省

50年代開始不斷有獨幕劇集、短篇小說集評論集問世。60年代創作了長篇歷史小說《庚子風雲》,作品以李大海一家的悲歡離合為引線,描述了從義和團起事到八國聯軍入侵等一系列歷史事件,以及眾多性格鮮明的義和團首領形象和宮廷內部王公大臣之間的鬥爭。又創作了一批當帶題材作品。他同時從事文藝理論、美學研究和文藝批評。反映地質勘探隊生活的《芨芨草》,獲1982年全國優秀短篇小說獎。

1957

在“反右運動”中被下放

1957年被錯劃為右派,下放農村勞動。1961年“摘掉帽子”。1979年初右派問題被改正。

1989-02-20

逝世

1989年2月20日於北京病逝。骨灰安放在北京八寶山。

於1930年1月21日出生在瀋陽的一個在社會動蕩中不斷破產的家庭。他的曾祖父本是山東膠縣的一個石匠,在前清的飢年饉月里,逃難到遼寧的鳳城縣農村。他的祖父是個佃農,但他的父親卻當了軍人。20年代,成了東北軍張學良屬下的少校銜軍官。母親讀過中學,愛好文學。

1931年9月,鮑昌出生的第二年,就發生“九﹒一八”事變。全家隨軍移居北平。

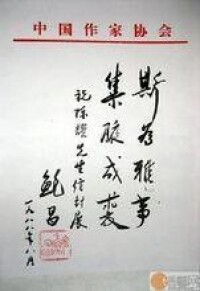

鮑昌先生的手札

鮑昌在上小學前,也曾過了幾年相對安定的日子。那時他父親在北平軍分會裡有個小差事,能在北平租幾間房子住,生活還過得去。“七·七”事變的前一年,父親因患傷寒病而退役,全家很快就陷入了困境。父親病癒后,依靠擺小攤為生,成了謀業無門的城市貧民。“有誰從小康人家而墜人困頓的么,我以為在這途路中,大概可以看見世人的真面目”(魯迅語)。鮑昌在少年時代也有過這樣的感受。在北宏廟小學里,他是個貧寒的學生,對於那些“有錢人”,本能地懷有敵意。特別是他作為一個關外流亡者的子弟,心田裡早就滋長了鮮明的民族意識。所以,在考中學時,儘管他一向功課很好,完全能考上敵偽的公費學校,他卻寧願考進輔仁中學這樣的教會學校,也不願去受敵偽的奴化教育。輔仁中學是個貴族化的學校,學雜費比較昂貴。好在鮑昌每學期都能考中前兩名,得到免費待遇,才得以堅持學習。

摯友

在小學和中學里。他寫一手好作文,常被老師作為範文講評,有的還登在《小朋友》雜誌上。鄰居中有個年近古稀的前清秀才,見他聰慧好學,就教他寫舊體詩詞。他在三、四歲就寫了這樣的詩:“青鷹傲空角,白虹行日周。萬里挾奇物,披風列殿游。呵斥若雷動,揮刃若光流。奇計雖不中,一笑成楚囚。”“明纛飛門外,與子共赴仇。磨骨長城窟,漂屍深海溝。從容忘生死,乃在家國憂……”“詩為心聲”,這些詩雖然模仿了阮籍、左思和劉琨,但也不難看到這個風華少年的抱負和志向。

鮑昌讀書的興趣是廣泛的。文學之外,他也愛好歷史、哲學和其他的一些“雜學”。在他讀到初中三年級時,就把《萬有文庫》中三分之一的書籍瀏覽過了。他幾乎沒有和同學們玩耍的時間,頂多是在“黑貓足球隊”當個守門員;或者有時參加學校合唱隊,演唱幾支象《菩提樹》《你怎能忘記舊日的朋友》之類的外國歌曲。

1945年日本投降時,鮑昌15歲了。他原來對“大後方”還抱有幻想,但國民黨接收大員的胡作非為,美軍吉普車的橫衝直撞,加上物價飛漲,百業凋零,使他大失所望,政治上愈為早熟。這年秋天,他讀到《民主》《文萃》等進步書刊,開始傾心“山那邊的好地方”了。他自己辦了一份壁報,貼在教室里,第二天就遭到級任老師的制止。對此,他並沒有心灰意冷,又和幾名同學秘密組織了“北國青春學會”,還借了台油印機,編印了六期題為《反攻》的小報,大都是政治抗議性的內容。不料這事被訓育主任察覺。訓育主任的威脅、恐嚇,不僅沒有使他屈服,反而更堅定了追求光明和自由的信念,於是他離家出走,決心投奔革命,哪怕是前途充滿了艱險。後來鮑昌回憶起這段往事時,曾不無感慨地說,“政治上,我是在痛苦的歲月里早熟了。”

“生活是絕對命令”

到達張家口后,鮑昌被分配到華北聯大文藝學院學習。剛學了幾個月的政治課,自衛戰爭爆發了。他隨著學校從張家口輾轉地撤到了冀中。在這裡沒上幾個月的課,便到農村參加土改。他帶著一把“獨一角”槍,和區武工隊員一起搞武裝土改,也曾在荒僻的山地和政治土匪打過幾次遭遇戰。階級鬥爭的疾風暴雨磨練了他,考驗了他,於1947年8月1日,他被接納為光榮的共產黨員。

這段生活經歷,似乎與他上中學時想當個文學家的宿願無期相遇。然而,他行軍、戰鬥過的漠北沙幕、太行烽煙、滹沱激浪、平原曉日,卻使他讀了一部“無形的書”。這不僅鍛煉了他的革命意志,而且開拓了生活視野,為他日後的文學創作,打下了堅實的基礎。

跨到新時代來,鮑昌開始寫“有形的書”了。

1949年1月15日,鮑昌隨解放大軍進入天津。起初,他在軍管會文藝處工作,不久又被調到文藝團體中當隊長和政治指導員。

1951年,21歲的鮑昌擔任了天津人民藝術劇院的辦公室主任兼黨支部書記。生活逐步地安定下來,他的創作激情又萌發了。

從1949年5月起,他開始在《天津日報》上發表詩歌、劇本、散文和評論,到1951年出版了劇本集《為了祖國》。1953年和1955年又出版了一個短篇集和一個評論集。

1955年5月,他被調到天津市文聯,擔任文聯黨組成員、副秘書長,接著又擔任了《新港》文學月刊的第一任編輯部主任(《新港》文學期刊的名稱就是他取的)。

50年代初期,鮑昌的行政工作很忙,但他仍然擠時間,深入生活,去讀那本“無形的書”。他曾率領文工團,多次到農村、工廠、部隊,以及抗美援朝前線慰問演出;也曾幾次請創作假,到廠礦企業、基建工地去體驗生活。

1954年,他到內蒙草原上的勘探隊生活了八個月,回來后寫了一部50萬字的長篇小說《青青的草原》。

1957年,他的長篇小說和另外兩個集子已經付排,突然一場政治風暴捲來,他象一現的曇花,從文壇上消逝了。他被錯劃為右派分子,到農村、農場勞動了五年。

鮑昌與友人

鮑昌散文

1962年調到天津市文學研究所從事文藝理論及美學研究,業餘創作了100萬字的長篇歷史小說《庚子風雲》,同時從事藝術起源和《詩經》的研究工作。“文化大革命”期間,在天津市地毯廠當工人5年。

1974年調到天津師範學院,任《天津師院學報》編輯。

1979年初右派問題被改正。

1980年3月任天津師範學院中文系主任,同年9月被選為天津市美學學會會長。1976年10月出版《魯迅年譜》(上、下冊;與邱文治合作),發表中篇小說《三月—四月》,出版《鳳詩名篇新解》;修改美學、藝術史專著《藝術的起源》,有中篇小說《神秘果》《祝福你,費爾馬!》《動人的沉思》、《昂星團之歌》及長篇小說《盲流》等。此外,鮑昌寫下了大量文藝理論文章和散文雜文,並主編了大型文藝工具書《文學藝術新術語詞典》。所著短篇小說《芨芨草》曾獲中國作協優秀短篇小說獎。鮑昌歷任天津市文聯黨組成員、副秘書長,《新港》月刊編輯部主任,中國作協天津分會副主席、黨組成員等職。

1985年中國作協第四次會員代表大會後,調任中國作家協會書記處常務書記、黨組成員。

1989年2月20日於北京病逝。骨灰安放在北京八寶山。

| 獲獎作品 | 獲獎時間 | 獲得獎項 |

| 專著《魯迅年譜》(合作) | 獲天津市社科成果優秀作品二等獎 | |

| 短篇小說《芨芨草》 | 1982年 | 獲全國優秀短篇小說獎、天津市優秀作品獎 |

| 報告文學《阿佤山的雄鷹》 | 1979年 | 獲對越自衛還擊戰軍事文學獎 |

近來文藝界有人談論“作家學者化”問題,其實,鮑昌就是個學者化的作家。他曾戲稱自己是在文學創作和文學研究上的“兩棲動物”。在他已發表的200萬字作品中,文藝理論批評和研究著作約佔一半。這固然與他從學生時代起就興趣廣泛、涉獵面寬有關,但更主要的還是客觀環境所致。50年代初,他在創作的同時,寫了一些評論,被國為文藝理論批評的“新生力量”。此後,因報刊編輯部相繼約稿,寫了不少理論批評文章。60年代初,他在文學研究所研究美學,選擇了“藝術的起源”和“詩經研究”兩個課題。在兩三年間,他就積累了五六千張卡片。后因“文化大革命”而中斷了研究工作。

1974年秋,鮑昌從工廠被安排到天津師範學院,參加學報編輯工作。於是他又開始了“兩棲”生活,一邊續寫《庚子風雲》,一邊鑽研理論,已經積累卡片12000餘張,讀書筆記百餘萬言。那時,他的住房比較狹窄,常常是桌上、床上,乃至板凳上,擺滿了筆記和卡片。他每天伏案時間都在十小時以上,在一首七律中他寫道:“司理芸編是素心”,這恐怕是他人生的最大樂趣了。

正是在這種境況中,他撰著出版了《詩經》研究的論文集《風詩名篇新解》和題為《一粟集》的文學論文集。此外,還有待結集的百多篇評論、雜文。預計寫40萬字的《藝術的起源》,現已寫出20萬字,發表了六萬多字。1980年還出版了他同邱文治合編的70餘萬字的《魯迅年譜》。可見,鮑昌不僅在創作與理論間是個“兩棲動物”,即使是在理論研究領域,他也涉及到古典文學、現代文學、美學等好幾個方面。難怪《文學報》在撰文介紹他時,稱他是文學上的“多面手“了。

儘管他在文學創作和理論研究上造詣很高,但他覺得:一個人精力有限,在今日的社會條件下,還需要有個專業重點,以防犯“四面出擊”的毛病。他表示,今後要逐漸收縮戰線,把重點轉移到文學創作上來。《庚子風雲》第二部已經發稿,第三部正在撰著中。利用一些間隙,他還創作些中短篇小說。前不久,他的小說《芨芨草》獲得了1992年全國短篇小說獎,更給他一些鼓舞。當然這不意味著他要與理論研究隔絕了。他說:“知識給生活以翅膀,文學才會更高地飛翔。”即使搞創作,也不能和文藝理論研究絕緣的。他計劃擠時間把《藝術的起源》寫完。

鮑昌的路是艱辛而坎坷的,但是他卻以驚人的勇氣和毅力,取得了引人矚目的文學成就。他剛五十有三,心情舒暢,身體尚佳。我相信,象他這樣不負時代和人民的作家,定會為人民貢獻出更多更好的作品。