共找到3條詞條名為棉被的結果 展開

- 用棉花填充的床上用品

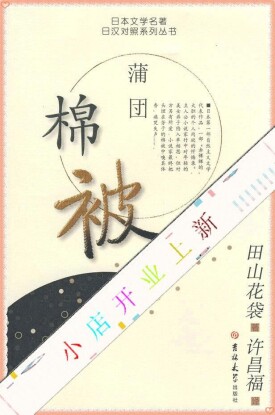

- 田山花袋著中篇小說

- 周二珂演唱歌曲

棉被

田山花袋著中篇小說

《棉被》是日本作家田山花袋著中篇小說。作品講述了男主人公時雄厭倦與妻子的生活,對女弟子芳子產生了愛戀之情,並在想象中將其作為自己真實的情人。芳子的發香、笑容、眼神充斥著時雄的生活,一次次產生性慾衝動,但又囿於傳統,只好強壓自己心頭的愛欲。當芳子有了年齡相當的男友時,他因無法佔有芳子,居然讓她的父親把她接走,以此來拆散芳子與男友。芳子離開后,時雄蓋上芳子的棉被,埋頭聞著芳子棉被上的余香,肆意地哭泣發泄。

徠小說既無跌宕起伏的故事情節,也無美辭麗句的堆砌,而只有娓娓吐露的作者的情感世界和內心矛盾,被稱為是一部“赤裸裸的、大膽的個人肉慾的懺悔錄”。從語言風格來看,小說整體上比較樸實、平淡。

小說《棉被》由十一章組成。第一章以“他走下從小石川的切支丹坂往極樂水的緩坡時這樣想到”為開始,接著在“他”的身份不明的情況下聚焦人物的內心。通過主人公的內心獨自,讀者了解到已有妻室的主人公默默愛著和自己具有相同文學興趣的年輕女子,然而一件突發事件使主人公絕望地意識到女人已經不屬於他了。第二、三章使用倒敘手法,從三年前追溯到這次的事件。“三年前,妻子已經懷上第三胎,新婚的快樂早已變得淡薄”,對單調乏味的婚姻生活感到厭倦的時雄渴望新的愛情。就在這時,穿著時髦、愛好文學的芳子出現了,並成為時雄的學生。時雄為她婉轉的聲音、婀娜的姿態所吸引,並以西方文學為媒介陶醉在幻想的天地里。然而,芳子背著時雄結交了男朋友田中,並在從老家返回東京的途中和田中去京都玩了兩天。這個事件的發生使時雄覺得心愛的人被別人奪走,“嫉妒、惋惜、悔恨,種種情緒像一陣旋風,在他腦子裡盤旋不去”。第四章接著第一章,直到十一章敘述芳子戀愛失敗、最後被父親領回老家的過程。其中作為監督人的時雄的心理描寫佔據了主要篇幅。小說的最後,時雄打開芳子留下的棉被,“盡情地嗅著想念的女人的味道”,並鋪好褥子、蓋好被子,“把頭埋在冰冷而髒的天鵝絨被領里盡情地哭泣著”。

時代背景

《棉被》創作於明治年代,當時的日本社會正處於對外侵略擴張、大力吸收歐美科技和社會思想文化的時期。日本人的意識形態也隨之發生了很大的變化,即他們能夠更加自由、能動地關注自我的欲求,於是,“為自我”、“為個人”的主張開始成為時髦的話語。日本人學習西方、趕超歐美不再只局限於科學技術的國力增強,而是將關注的視角投向文化領域,他們感到日本與西歐之間存在著嚴重的“文化時差”。在“世紀末”思潮影響下的作家、詩人以及他們的文化活動,使日本與歐洲同步前行,第一次實現了日本與歐洲的“同時代”性。其中,積極介紹西歐文化,一直致力於啟蒙活動的森鷗外、上田敏等人最敏感於這種“文化時差”,以焦慮的心態急切號召人們力爭趕超,並將英法文學中的代表作家及時地介紹到日本。於是,以“新詩社”為中心,在由作家、詩人、畫家和新聞撰稿人構成的文化界,形成了一股“世紀末”藝術思潮。同時,在作品中塑造了一批“信奉個我”、擁有“反社會生活類型”的“高等遊民”,即“世紀末”人物形象。在這新舊交替、價值轉換的社會轉型時期,人們面對現實而述擱,因慾望不得滿足而“焦慮”,因理想追求無果而“敗北”,尤其是那些處於青春騷動、滿懷理想的青年男女的內心因社會的浮朗而無法得到安寧。他們乘時代新風而不停地尋求,尋找自我實現、自我滿足的途徑,結果個個落得“遍體鱗傷”,收到的是內心無法治癒的“傷痛”。田山花袋敏銳地捕捉到這一現實,在小說《棉被》中很好地展現了這一時期日本青年男女的形象。

個人背景徠

據田山在《東京三十年》中的自述,當時為應付《新小說》約稿,猶豫萬端,終以其弟子芳子為原型進行創作,心中深感不安云云。

1904年田山花袋發表了自然主義宣言“露骨的描寫”,提倡為了適應新的思想必須採用新的小說文體——“露骨的描寫“‘大膽的描寫”。3年後的1907年9月,田山花袋在雜誌《新小說》上發表小說《棉被》。

田山在1905年出征之前,結識了岡山縣的岡田美知代。這位少女愛讀他的作品,經常致信他表示仰慕與愛戴。對夫妻生活早有倦意的田山對美知代抱有特殊的好感,隨即信來信往,終於陷入熱戀而不能自拔。這是田山的一段真實經歷,也是《棉被》最初的藍本。

竹中時雄

《棉被》的主人公竹中時雄是一個有家庭的中年男子,由於他酷愛西方小說而與一心撲在家庭上的妻子沒有共同語言,因此暗地裡希望出現新的戀愛對象。此時,同樣對文學懷有無限熱愛的芳子從偏遠小城來到東京,並成為時雄的學生。小說《棉被》主要記述了時雄徘徊於道德與個人慾望之間的種種心靈糾葛。

芳子

在小說中,田山花袋將芳子塑造成為當時的“新女性”形象,即她所追求的戀愛是發自內心的純愛,靈肉一致不摻雜任何雜質。她既沒有金錢的慾望,也沒有門第觀念,愛情是神聖的。為此,她可以中斷學業,甚至靠打工去養活自己;更不怕斷絕父女關係。總之,為了實現自我、成就愛情,她甘願犧牲一切、拋棄一切。然而,在老師的精心安排與“操作”下,芳子面對強大的封建勢力,不得不改變態度,乖乖地順從“師長”的安排,被父親悄悄地帶了回去。最後,她不是為了自我、為了愛情堅決抗爭,而是以“我是女人”為理由選擇了回歸故鄉,“埋沒”自己的發展道路。對此,儘管她內心深處充滿“不服”、“不平”和“悲哀”,不得不以“悲慘”、“暗淡”的心情“悲哀”地迎接返回鄉下的“命運”表現了當時“新女性”的無力、無助。

與以往的日本小說相比,《棉被》的最大特色是“寫了醜惡的心而沒有寫醜惡的事”。即展現在讀者面前的不是時雄的行為,而是為女弟子亦喜亦伏、深刻、真實的內心獨自。時雄雖然愛著芳子,但他的行為深受“壓抑觀念”的制約,他將“肉體戀愛”看做是比“精神戀愛”更難以逾越的禁區。“被壓抑的男性慾望”成為《棉被》不同於以往小說的主題。

在這部作品中作者刻意追求細膩的心理描寫,以一種自我表白的方式對人的本能慾望做了毫無遮掩的揭露,不用藉助他人之口卻使整個人物有血有肉,但也使整個人物都處在一個自我封閉的空問之中。所以,《棉被》主旨並非探究日本知識分子的現實生活,而是對個人精神領域的探究,它真實地再現了那種“努力趨向於個人生活的實際感受與心境”的現象。

《棉被》是以時雄為主人公的第三人稱敘事小說,而迄今為止仍被看作是“私小說”的起源,這本身就意味著《棉被》一定帶有以“我”為主人公的第一人稱敘事小說的性質。《棉被》中時雄的心理活動佔據了小說三分之二的篇幅,並且細緻入微,隨著芳子的戀愛發展呈現出流動狀態。

在小說技法方面,《棉被》的第二、三章使用倒敘手法,以現在為界限對3年前的事情進行追敘,以此作為小說的敘事背景,這體現了作者對小說敘事的周到考慮。更為重要的是,小說雖然採用第三人稱敘事,然而敘述者基本聚焦於時雄的內心,以時雄的眼光、感覺把握周圍,時雄成為帶有特權的絕對主人公,整篇小說彷彿變成了時雄的內心獨白。這使得小說具有主人公—敘述者—“我”的第一人稱敘事構造。

《棉被》是日本自然主義的代表作品之一,被認為是完成了從前期日本自然主義的單純模仿到具有日本特色的後期自然主義轉變的作品,也是花袋的成名之作。

小說一經發表,就在社會上引起轟動,僅兩個月的時間在《早稻田文學上》就發表了有關這篇小說的九篇評論。

《棉被》對日本文學產生巨大影響,是確立日本自然主義文學發展方向的作品。田山本人也因此而被承認為日本自然主義文學的先驅。

日本文藝評論家島村抱月:“這是一篇肉慾的人、赤裸裸的人的大膽的懺悔錄。自明治有小說以來,早在二葉亭四迷、藤村等人就己出現的這種端倪在這部作品中被明確地、有意識地揭示出來了。這種沒有附會的美醜描寫,毫無疑問更進一步地代表了傾向於描寫醜陋面的自然派的特性,這種醜陋是人自身不易覺察的人的野性的呼喚。同時,與理性的一面相對照,他將具有自我意識的現代性格的模本,用難以正視的赤裸裸的方式展示給公眾。這正是這部作品的生命和價值所在。這些內容除之前列舉的諸作家外,新近的作家並不是沒有寫到。然而,他們大多是描寫醜陋的事而不是寫心。《棉被》的作者則與之相反,是描寫醜陋的心而不是事。”

日本文學評論家吉田精一:“在《棉被》以前沒有比它更接近作者自己的實際生活,更忠實地記錄事實的作品了”,它將“羞於示人的內心,即自己的‘醜陋的心’赤裸裸地描寫出來,拋棄了社會慣有的形式,直而自己真實的而貌,這種態度表現了作者正直而真摯的本性,令世間震驚。”

田山花袋照片