夏夜十點半鐘

夏夜十點半鐘

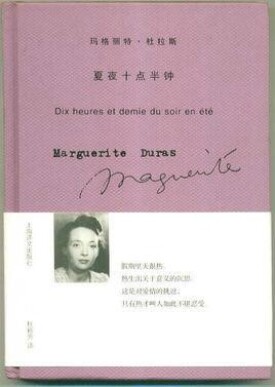

《夏夜十點半鐘》是一篇中篇小說,作者是(法)瑪格麗特·杜拉斯。

《夏夜十點半鐘》中,瑪麗亞發現丈夫皮埃爾與自己的好友克萊爾有染。她知道這是她與丈夫的愛情緩慢磨損的結果。皮埃爾在內心燃燒著對克萊爾的熊熊慾火時,卻又突然發現無法抹去心底對瑪麗亞難以割捨的愛戀。但此時的瑪麗亞早己心灰意冷,對婚姻不再抱有希望;而克萊爾也因發現皮埃爾對瑪麗亞舊情復燃而受到打擊。

在《夏夜十點半鐘》里,文章開頭就是,“兩具屍體在兩小時前被發現,躺在佩需斯的車庫深處”,羅德里戈的妻子與佩需斯有婚外戀,被他知道后,他將妻子與佩需斯都殺死。他躲在屋頂上的一塊黑色的裹屍布裡面,他是一個等待被處死的人,只有瑪利亞知道他躲在那裡,瑪利亞想帶他逃走,逃離死亡,但是死亡卻像是冥冥之中為羅德里戈安排的一樣,無論瑪利亞怎麼努力都不能救他,當瑪利亞開車將他送到麥地里,要求他等著她回來,可是,當瑪利亞再次回來找到他的時候,“他的臉像孩童突然睏倦時隨手扔掉的玩具,一支手槍靠在他臉邊。”他死了,或許是熱死了,或許是自殺了,他極力逃避死亡,卻最終還是為了愛而死了。杜拉斯在這個下雨的夜晚將皮埃爾與克萊爾愛欲寫的那麼纏綿與緊迫,似乎愛欲與死亡對一個生命都是同等重要。

1932年,18歲的杜拉斯告別了那個讓她魂牽夢繞的湄公河,告別了那無憂無慮的南亞叢林,回到了她的原籍法國。而這裡的一切都似乎與她格格不入。對她來說這裡既陌生又熟悉。陌生是因為她的生命里流淌的是湄公河的血液。熟悉是那句不斷縈繞在耳邊的母親的話:“你們是法國人”。杜拉斯的生活經歷了一生中重大的轉變。這種轉變就像是一次痛苦的分娩,使她陷入文化斷裂的危機。終其一生都痛苦的掙扎在這種斷裂的陣痛里。她既無法走出那湄公河畔的影子,就難以建立對法蘭西文化的認同。這種文化身份認同的危機以不同的敘述方式始終貫穿於她幾乎所有的作品中。《夏夜十點半鐘》里,瑪利亞對自我身份的困惑、以及對理想愛情尋找就是這種思想的表現。

在《夏夜十點半鐘》中,小說一開始就暗示了瑪利亞身份的缺失。這種暗示首先呈現於瑪利亞同那位客人之間的交談中。在接下來的敘述中,作者不斷地暗示了這一點。瑪利亞對發生在自己丈夫和克萊爾之間的戀情早有察覺,但卻對此置若周聞。小說里有很多這樣的場景:“……瑪利亞找到他們時,他們正坐在旅館辦公室里,正靠近坐著閑聊。她站住了,充滿了希望。他們沒有看見瑪利亞。這時她發現他們的手垂在相互依靠的身體一側,正得體地彼此握著。時間還早。人們可能認為已經是傍晚,其實是風暴使天空陰沉。克萊爾眼中不再有恐懼的痕迹……”。此刻作為妻子的瑪利亞本該介入但卻沒有任何行動,就好像是一個局外人一樣。在而對這樣的場景時,瑪利亞是困惑的和焦慮的。這份困惑來至於她對愛的慾望完全地迷失在丈夫慾望的對象之中。皮埃爾和克萊里相互愛慕的場景不斷地穿插在小說的敘述當中,而這些場景又與瑪利亞的回憶交織,此刻的她己被眼前的情景帶回到過去的維羅納之夜。她無法在這兩個場景中辨認出自己。可憐的瑪利亞還在為他們因無處實現這個愛而擔憂著。在隨後的多次偷窺中,她不僅沒有在自己被愛情拋棄這一事實而前感到傷痛欲絕反而浮想聯翩。瑪利亞的真正慾望指向乃是對克萊里所佔據的那個場所,即她丈夫慾望的對象。但那個場所己經被她的朋友被克萊里佔據了。所以此時的她只有將自己想象成克萊里,以犧牲自己的主體意識才能換取那個被佔據的場所,滿足她對丈夫的慾望。瑪利亞全神貫注於她丈夫之慾望而這份慾望卻吞噬了她整個靈魂。

自我的建構其實是一系列想像性認同的結果。在《夏夜十點半鐘》中,小說的基本敘事框架即是圍繞著這一主題不斷展開,延伸下去。在縱橫交織的敘述中,讀者似乎能依稀看到那個始終糾纏著主人公的焦慮—對主體身份的困惑—以及這種身份的自我建構過程。從開始的身份迷失到對鏡像的認同以及後來對身份建構的失敗。這條主線始終或明或暗地隱藏於交叉錯位的敘述當中,規定著小說故事的發展方向。

戶思社:“困惑的杜拉斯寫作了一部讓她和讀者都困惑的小說,左右為難的杜拉斯只好把這種心理和精神狀態原封不動地展現在讀者而前,讓讀者在敘述的迷宮裡抓住自己的阿里亞納之線。”

瑪格麗特·杜拉斯(Marguerite Duras,1914-1996),法國小說家、劇作家、電影導演,本名瑪格麗特·多納迪厄,出生於印度支那,十八歲后回法國定居。她以電影《廣島之戀》(1959年)和《印度之歌》(1975年)贏得國際聲譽,以小說《情人》(1984年)獲得龔古爾文學獎。