共找到2條詞條名為揚子板塊的結果 展開

- 揚子板塊

- 揚子克拉通

揚子板塊

揚子板塊

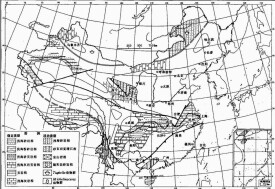

板塊簡介 揚子板塊為我國古地質板塊構造之一,大致包含我國華南東部、四川東部,長江沿線及其以南地區。

揚子板塊在版圖上的位置

中國東部地區,除華南下泥盆統下部為陸相沉積外,在整個晚古生代時期呈現"南海北陸"的古地理格局。

分隔華南和華北板塊之間的 秦嶺洋在晚古生代時期明顯收縮。

分隔華北,塔里木和西伯利亞板塊之間古亞洲洋在晚古生代時期由西向東逐漸閉合。

在加里東構造階段,,華夏地塊與揚子板塊碰撞拼合,構成了一個巨大的穩定地區---華南板塊,使華南大部分地區從志留紀晚期-早泥盆世早期處於陸地狀態。從早泥盆世晚期開始逐漸遭受海侵,海侵範圍逐漸擴大。海侵主要來自西南方向。

早泥盆世:廣西中南部(南寧、崇左、百色、河池、北海等),雲南東部。

中泥盆世:貴州南部,湖南中南部。

晚泥盆世:廣東北部,江西東部。

泥盆紀末期,華南部分地區地殼上升,海水退去。石炭紀初開始新的海侵,造成泥盆系與石炭系之間的沉積間斷。

早石炭世的海侵範圍較晚泥盆世略有擴大,濱岸帶出現重要的含煤沉積,岩相類型與晚泥盆世相似。

晚石炭世海侵範圍顯著擴大,在華南區普遍發育淺海相碳酸鹽沉積。

揚子板塊

泥盆紀:沿北秦嶺加里東造山帶分佈有一些山間盆地.南秦嶺地區則為一狹窄的洋盆。發育海相和與火山活動有關的沉積.

石炭-二疊紀:總體構造格局與泥盆紀相似。中,南秦嶺地區廣布碳酸鹽岩沉積,局部地區發現有深水放射蟲硅質岩。說明 秦嶺洋仍然分隔華南和華北.

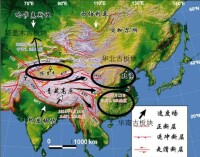

晚古生代, 揚子板塊西緣處於古特提斯多島洋的狀態,火山島弧,中間地塊和洋盆相間排列。

思茅地塊以西,保山地塊以東的瀾滄江一線為古特提斯洋的一個主要分支,發育泥盆紀的放射蟲硅質岩,為典型的深海遠洋沉積類型。該洋盆從D1開始張開,D3進入成熟階段,成為阻隔華南區與岡瓦納區生物交流的屏障。晚泥盆世的Yunnanella動物群僅分佈在瀾滄江以東地區。

思茅地塊東側的哀牢山-紅河一線發育D1的泥砂質濁積岩和D1的硅質岩和基性火山岩,代表了華南板塊西側被動大陸邊緣斜坡和深水海盆沉積。

哀牢山-紅河一線在石炭紀時出現裂谷型枕狀玄武岩夾放射蟲硅質岩,說明當時這裡處於拉張的狀態。C2開始,思茅地塊西側有洋殼的俯衝作用。

思茅地塊西側存在二疊紀的火山島弧帶,更西的昌寧-孟連一帶存在由洋島型玄武岩,海山型碳酸鹽岩,深海放射蟲硅質岩構成的蛇綠混雜岩帶,說明存在一個向東俯衝的洋殼消減帶。

思茅地塊東側區域仍然處於拉張狀態,而且存在許多小地塊。這些小地塊二疊紀時出現暖水型動物群和華夏植物群。