共找到4條詞條名為梵音的結果 展開

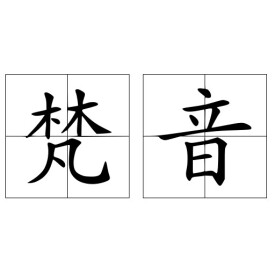

梵音

佛教用語

梵音,拼音讀法fànyīn,外文名Sanskrit,指佛的聲音,佛的聲音有五種清凈相,即正直、和雅、清徹、深滿、周遍遠聞,為佛三十二相之一。

梵音

是梵語的發音名稱,又作梵聲。佛菩薩之音聲,即佛報得清凈微妙之音聲,亦即具四辯八音之妙音。佛三十二相中即有梵音相。據大智度論卷四,佛之梵音如大梵天王所出之聲,有五種清凈之音:

深深如雷。

清徹遠播,聞而悅樂。

入心敬愛。

諦了易解。

聽者無厭。(法華經卷七妙音菩薩品、無量壽經卷下)

為梵唄之一種。(參閱“四個法要”1827)

對“梵音”解釋如下:

梵音(術語):大梵天王所出之音聲有五種清凈之音,佛之音聲亦如是,故三十二相中有梵音相。法華經序品曰:‘梵音微妙,令人樂聞。’法華文句曰:‘佛報得清凈音聲最妙,號為梵音。’華嚴經曰:‘演出清凈微妙梵音,宣暢最上無上正法。聞者歡喜,得凈妙道。’長阿含五闍尼沙經曰:‘時梵童子告忉利天曰:其有音聲五種清凈,乃名梵聲。何等物?一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清徹。四者其音深滿。五者其音遍周遠聞。具此五者,乃名梵音。’三藏法術數三十二曰:‘梵音者,即大梵天王所出之聲,而有五種清凈之音也。’[囗@又](儀式)音韻屈曲升降,歌頌佛,諷詠法者,雲梵音。又曰梵唄,唄匿。以聞者得凈信,而佛聽之,在世中鈴聲比丘,唄聲第一。見唄比丘條。魏陳思王曹子建,游魚山,聞岩谷水聲,寫之,制梵唄之譜。是為東土梵唄之始。[囗@又]單稱讀經之聲為梵音。

對“梵音”解釋如下:

梵音

指佛的聲音,佛的聲音有五種清凈相,即正直、和雅、清徹、深滿、周遍遠聞,為佛三十二相之一。

指讀經的聲音。

梵音泛指佛音是使人清醒、寧靜的聲音。

“梵”在寺院文化的概念中具有多重意義。首先,‘梵’字揭示於印度,尤其是與佛教的根本連繫。就如“梵文”一詞標示了一個源於印度半島的語言,特別是與佛教文化族群有關的語言,而大乘佛教經典翻譯為中文最主要的南亞語言即是梵文。

“梵”的另一個意義,更結合佛教卓絕人物的微妙音聲。根據佛經記載,佛陀有六十四種梵音(見《大寶積經》卷102 與《大方等大集經》卷46);另有五種梵音—正直、和雅、清澈、深滿、周遍遠聞,表徵大梵天王的音聲特質(見《長阿含經》卷5)。中國佛教徒對“梵”的詮釋,實涵示音聲清凈、平和而深遠的特質。所以,一般寺院的唱誦也稱為“梵音”,即是因為它含容了如此微妙的音聲特質。

梵音在中國佛教的語境中,具備雙重的特性,它可說是屬於、也不屬於人世間的音聲。因為梵唄是佛教寺院的唱念,由佛教徒產生,那麼就清楚地連結著人類的氛圍,所以說它是屬於人世間的音聲。但在另一方面,諸多佛教經文屢屢強調梵音的妙善特質,能超越人世間的各類音樂,因此它是優於世間音聲的音聲。通過這雙重特性,我們可以解釋,當這音聲是由佛教徒經由諷誦經文而產生時,超越人間音聲的梵音就可能存在於人世間。

道教對於此的解釋

老子弘道西方,降服西方96種外道,這些外道能為魔事,亦祝鬚髮,烏衣跣足,說諸三昧,迷離觀法,人非人等,頓改形色,令人墮落,無有休息。老子慈悲憫之,舉大神通,現出神王獅子,掩斂魔法,覆伏於神光之中,悉令外道歸正法。這96種外道:郁遮羅外道、差法智男富外道、熱灰身外道、少子騫外道、賓頭外道、遮護神外道、見到外道、信行外道、邊見外道、空見外道、虛空外道、不遮護外道、首羅外道、空亂音外道、梵缽賒外道、洪照外道、普安外道、張世外道、無相外道、真諦外道、梵音外道、宗明外道、大拔外道、廣學外道、清修外道、講論外道、顯極外道、阿修羅外道、阿虛至外道、照明五瞿外道、殷阿拖利外道、尼連旃外道、頗梨頗外道、道利逍外道等等。

老子化胡完畢,復還華夏。遊歷了幽地,演成“大道”,以自然之氣作三法:第一個是“太上無極大道”,第二個是“無上正真之道”,第三個是“太平清約之道”。周莊王九年四月初八夜晚子時,令釋迦牟尼降生西戎,奉行“無上正真之道”,成無上正等正覺。老子又傳孔子“太平清約之道”,建立儒家學說。