局灶性脂肪肝

局灶性脂肪肝

局灶性脂肪肝,又稱為肝臟局灶性脂肪變,系指肝臟某一局部區域脂肪浸潤,影像學上呈現局灶性或斑片狀的假性佔位性病變。本病可發生於各年齡組患者,以中老年多見。由於病變範圍少,臨床表現多不明顯或僅有輕微的非特異性癥狀,肝功能實驗常無變化。局灶性脂肪肝為可逆性病變,如不伴有基礎肝病,短期內可自行消退,病因治療後效果良好。

局灶性脂肪肝的病因及發病機制至今仍不十分清楚,有認為與先天性因素和局部血流供應減少有關.如來自門靜脈的局灶性血流減少(少量由門脈分流)伴胃右靜脈異常,是引起局灶性脂肪肝的原因之一。

局灶性脂肪肝或肝臟局灶性脂肪浸潤,是脂肪肝的一種特殊類型。近年來隨著影像技術的發展,特別是CT、磁共振(MRI)及超聲顯像在臨床的廣泛應用,局灶性脂肪肝的檢出率越來越高,由於局灶性脂肪肝的病變範圍小,故臨床表現不明顯或僅有輕微的癥狀,常見的有食慾減退,噁心以及疲乏無力,少數病例可出現輕度黃疸、肝區疼痛及壓痛;與瀰漫性脂肪肝一樣,局灶性脂肪肝常為一可逆性改變。

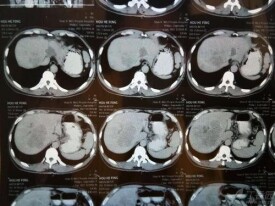

臨床可行B超、MRI、CT檢查,其特徵性CT表現通常為非球狀病灶,無佔位效應,以及局灶CT值下降至近似水的密度。必要時在超聲引導下行細針穿刺活檢。

影像學檢查是診斷各種類型脂肪肝的有效手段,大多數局灶性脂肪肝經超聲顯像、CT或MRI等一種或一種以上檢查而明確診斷,本病有其特徵性CT表現,通常為非球狀病灶,無佔位效應,以及局灶CT值下降至近似水的密度,B超和MRI有助於證實局灶性脂肪肝的診斷。但如果病變出現佔位效應,或局部低回聲和高回聲並存,或形狀不規則,或曾有惡性腫瘤病史,此時單純依靠這些影像學檢查診斷有困難,可在超聲引導下細針穿刺活檢,有助於本病與其他佔位性病變的鑒別。

本病為可逆性病變,如不伴有基礎肝病,短期內可自行消退,針對病因治療後效果也較良好。